你好,我是顾衡,又到周五互动的时间了。本周,我介绍的是杰弗里·图宾的《誓言》。大家对美国最高法院明显比俾斯麦有兴趣,提问的朋友比较多。我选了这么几位朋友的问题哈。

"《马伯里诉麦迪逊》案开启了美国最高法院的合宪性审查权,让美国最高法院有了与其他权力分支抗衡的力量,成为三权分立的历史性事件。但是,如果没有当时政治人物的认可,没有其他分支的默认,这个三权分立也只能是一句空话,没有办法落实。请问,为什么美国当时的政治人物会认可这种制度呢?是源自其自身的道德还是现实需要?"

我没有十足的把握准确回答这个问题。但是这个问题提得非常好,所以我还是想试试。我觉得有这么几个因素吧。

首先,美国是第一个制定成文宪法的国家。无论是建国的国父,还是普通民众,都对这个宪法充满了自豪感。所以,他们还是有强烈的冲动,为美国民众提供一个更好的政治体制,而不仅仅是争权夺利。至少刚建国的时候,政治家们是有这个觉悟的。

其次,也是当时的首席大法官马歇尔判得非常高明。国会通过的那个《1789年司法条例》里,说最高法院有向联邦政府官员下达执行令的权力,这个法律其实是为最高法院赋权的,但是最高法院拒绝了,理由是这个赋权与宪法精神不符。这算是以身作则,告诉大家,与宪法精神相抵触的事情,谁也不能干。那你就算有反对意见,也很难张得开嘴。同时呢,你同意马歇尔对这个赋权的拒绝,也就等于你同意给了最高法院宪法解释权。

第三,美国虽然是个殖民地,和原先的母国英国还打了两次大的战争。但是美国从英国借鉴了很多东西。这其中最重要的,就是英国的法律。美国宪法中的前十条修正案,也就是被统称为《权利法案》的那些内容,并不是美国建国国父们的首创。他们不过是把英国普通法判例中逐渐形成的对个人权利的保护,用文字加以提炼总结了而已。

第四,第一批移民美国的清教徒,抱负远大。他们把自己的移民比作《圣经》中《出埃及记》的再现,要在这块新土地上建“上帝之城”,要达到至善尽美的境界,以证成神恩。

在设计政治体制的时候,他们大量借鉴和参考了古罗马共和国的情况。当时,美国国父们发言和讨论的时候,引用最多的,就是西塞罗。那么,从西塞罗那里,美国国父们不仅学习到了共和政体的精髓,也深受西塞罗关于自然法概念的影响。

西塞罗认为,法律有两种,一种是神的法,它虽然说不出来,但尽善尽美,亘古不变;另一种是人制定的法律,它只是对自然法不完美的模仿,所以是可以改来改去的东西。

那么,美国在全世界首次用文字写个宪法出来,把它放在具体的法条之上,这其实就是自然法概念的具象化。人们也就很自然地,把对宪法的尊重,和对上帝的信仰联系在了一起。

后面,我会介绍拉塞尔·柯克的代表作《美国秩序的根基》。里面会详细说到,为什么当时的美国人会普遍认为,遵守法律就是尊崇上帝。

最后,我觉得也是受了法国大革命的影响。大家都知道,法国大革命让分权的思想和宪法的重要性成了共识,可想而知,谁掌握了对宪法的解释权,谁就拥有了最终的大杀器。

三个行政分支中,这个大杀器肯定不会放在总统手上。如果总统还能解释宪法,他把经这么歪嘴一念,那肯定行不通。

如果这个权放在国会呢,似乎也讲得过去。但是因为法国大革命时期,议会实在是闹得不像样子,没人管得了它。所以美国人普遍认为,这个大杀器还是放在法院更靠谱些。

法国大革命的主要问题,就是缺乏法制对民主的制约,造成了种种弊端。所以说它是“种下龙种,收获跳蚤”。这个问题论得最好的,我认为是英国哲学家爱德蒙·伯克。以后遇到合适的话头,我也会详细介绍一下伯克的思想。

"为什么美国最高法院的浮雕上有孔子?还和摩西以及梭伦在一起。我看过的答案有两个,一是他所制的礼是中国当时的法,他是法律的创制者。美国最高法院还用他的礼记断案。二是孔子代表道德,这也是法院判决需要考虑的因素。 "

我还真不知道美国最高法院有孔子雕像。我专门去搜了一下,有的言之凿凿,有的说是假新闻。我也搞不清楚哪边说法是对的。

不过,不管有没有雕像,孔子与法律,这是个好话题。

说孔子的礼就是当时的法,我不知道这说法哪儿来的。我不能同意这个哈。

因为,“礼”这个字,在孔子时代的意思,并不是礼节礼貌,而是在参与公共政治生活时,要遵守的一套行为规范。

礼的话语体系就是“你应该做什么,你不应该做什么”。而法的语言体系是完全不同的。法律语言一定是“我禁止你做什么,否则我就要如何如何惩罚你”。

我举个例子哈。2001年,咱们国家颁布了《新婚姻法》。和旧的相比呢,这个新婚姻法有好几处改动,其中有一个改动,是增加了个第四条,内容是“夫妻应当互相忠实,互相尊重;家庭成员间应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系”。

你看,全是“应当”“应当”,这就不是法律语言。法律条款最主要的内容是,如果你违反了,我怎么惩罚你,你得有这个。“人们应该做什么”,这些东西可以刷在街道办事处的墙上,却不可以写进法律。

所以这个第四条一出台,我国最高法院立即出台了一条司法解释,说如果有当事人仅仅以违反第四条提起诉讼的话,各级法院不得受理。你看,礼和法,是不兼容的东西。

这回答的是你提的第一个问题,所谓的孔子制定的礼,就是中国当时的法。我认为这个说法是不对的。

第二个问题,在判案子的时候要考虑道德因素。那咱们首先就要问,什么是道德。关于道德的定义有这么多,我最接受的定义,来自英国著名的经济思想家罗伯特·萨格登。

他说,道德观念不过是人们形成的观念共识。

这个共识的建立,有的成份体现出了人的天性,比如对公平的热爱,比如对他人痛苦的恻隐和同情。但是更多的时候,这个共识并没有什么道理好讲,只是出于偶然的因素。但不管是什么形成的吧,一旦这个观念共识形成了,就会对人的行为产生约束。

要不要在司法实践中考虑道德因素呢?如果要考虑的话,考虑多少呢?

这个,相比于大陆法系,英美普通法体系就会考虑道德考虑得多一些。因为它有个陪审团嘛!陪审团就是随机抽取12个人,让他们代表民众,代表道德观念,来判定一个人有没有罪。在这种制度下,司法与道德观念之间的联系就很紧密。

比如关于什么东西叫淫秽,美国最高法院就提出了所谓的社区标准。也就是说,由邻居们来决定,一张图片,一本书,你们受得了受不了。

那么关于法律与道德的关系,孔子是个什么态度呢?

他肯定是倾向于多考虑道德因素的。咱们中国一直有儒法之争。那么对应到官员呢,信奉儒家思想的官员叫循吏,信奉法家思想的叫酷吏。

酷吏的意思并不是说他见着个犯人就打屁股夹手指头,往死里打。而是说他很冷酷,严格遵守法条,不通人情。而循吏的“循”,循什么呢?就是传统嘛,就是民意嘛!

比如遇到个把丈夫杀了的妻子,酷吏会说“王子犯法与庶民同罪,何况你个草民。来人哪!斩!”。循吏呢?说“啊呀,真是作孽,家里还有个吃奶的孩子呢。再说这家男的也确实是个活畜生,天天家暴,把媳妇往死里打。搁我我也得把他杀了。这么着,掌嘴二十,判三年吧”。你看,这个就是考虑了人情世故在里面。

如果孔子在世,我想他肯定是倾向于普通法的。因为他说过,“必也,使无讼乎?无情者不得尽其辞,大畏民志”。就是说,要让不占理的人,在法庭上不敢胡搅蛮缠。怎么才能做到这一点呢?就是要让他不敢犯众怒。那这就是陪审团嘛!

啊呀,才回答了两个问题,时间就到了。遇到一个好问题,心里就很高兴,一不小心话就多起来了。对于提问却没有得到我回应的朋友,真心说句抱歉。不过我这个读书专栏是个长跑,要持续一年。以后咱们还有的是机会。

好,感谢你的收听和陪伴。我是顾衡。咱们下周见!

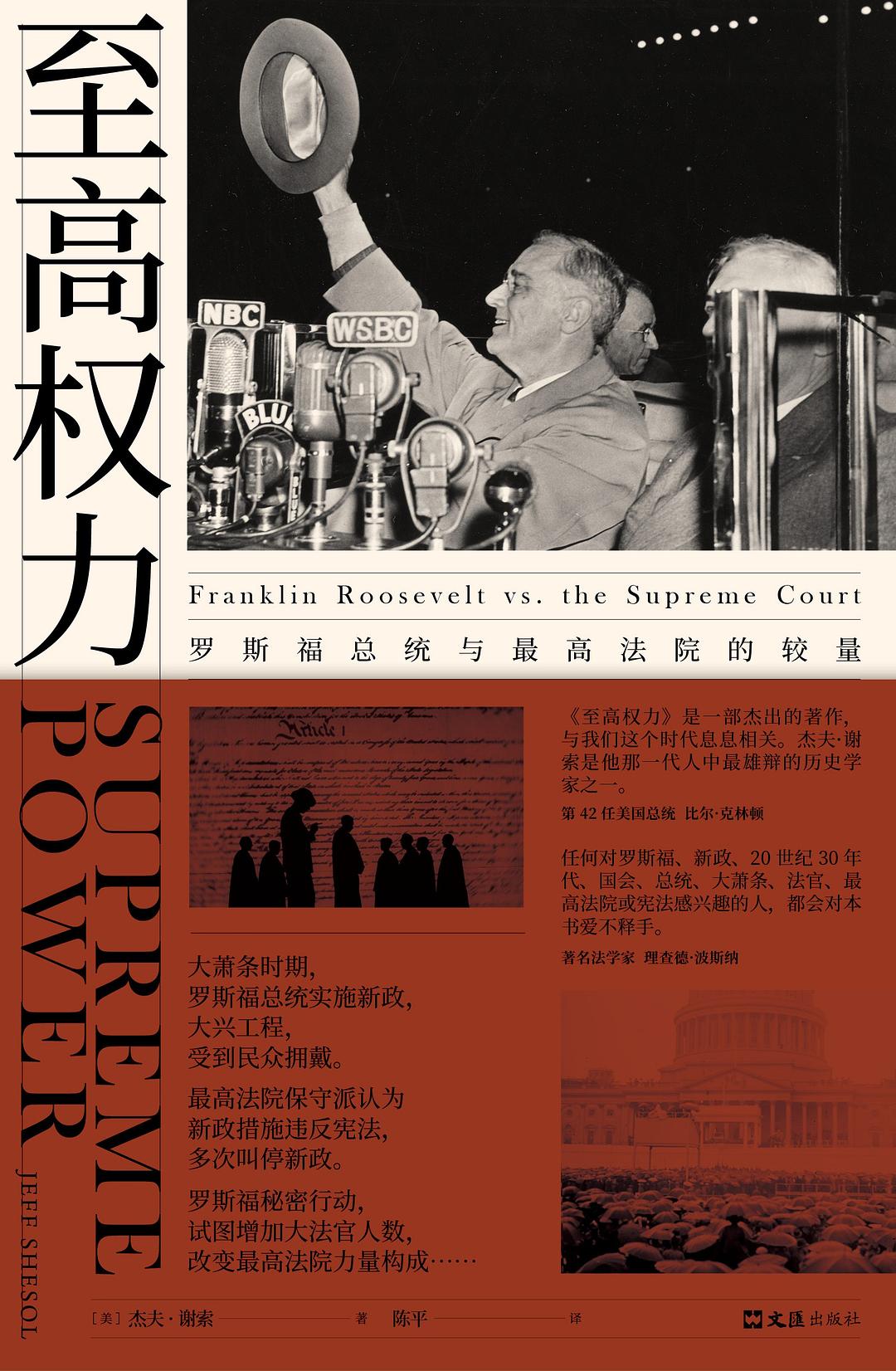

《至高权力:罗斯福总统与最高法院的较量》

【美】杰夫·谢索