你好,我是顾衡。

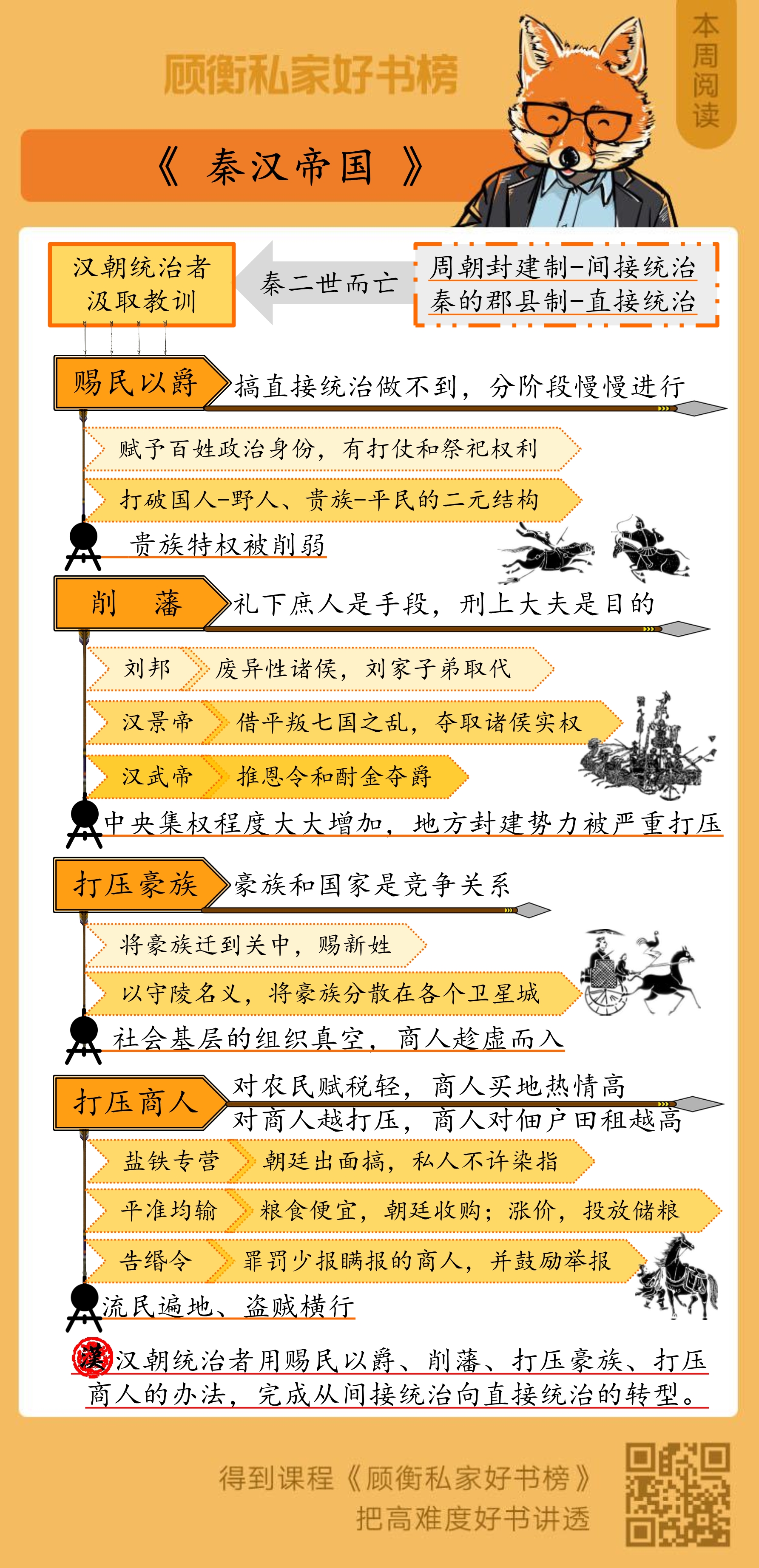

今天,咱们接着聊日本著名历史学家西嶋定生的名著《秦汉帝国》。前面咱们讲了,汉朝的统治者为了实现从间接统治向直接统治的转型,干了三件事儿,就是赐民以爵、削藩和打压豪族。

那么,削藩和打压豪族之后,导致了社会基层的组织真空,商人乘虚而入,按倒葫芦起来瓢,造成了新的社会问题。司马迁在《史记》里也吐槽商人,说他们“以末致财,用本守之”。意思就是做买卖赚了钱,就去买地。真是讨厌。那说到这儿,你肯定想到咱经常听到的内容,就是地主老财兼并土地,农民失去土地,然后造反,王朝兴替,周而复始。这个说法,靠谱吗?

商人和地主的区别

我们不妨换个角度来想想这个问题。什么角度呢?就是社会资本的角度。

假如你是个自耕农,连续两三年遇到灾年,借的钱还不上,土地就没有了,只好去当佃户。你的地主是本村土生土长的,还是外来的商人?这二者有什么不同呢?如果地主是本村土生土长的,那地主和你很可能沾亲带故,彼此也知根知底。

这个知根知底、彼此了解,很重要。咱们说一个人穷,这个穷也要分三个阶段。第一个阶段是现金上的穷,那你在朋友亲戚那儿借点钱很容易;第二个阶段是信用上的穷,借钱借不到了;第三个是意志上的穷,你自己都认命了,也就潦倒了,一蹶不振了,街坊亲戚看见你都绕着走,招呼都不打。

那么,如果地主和你是小时候一起光屁股长大的。那你在穷的第一阶段,地主就会帮你。今年租子交不上,他会给你延期。但如果你的地主是外来的商人,那就没有这份信任和感情。他很可能逼你卖儿卖女把租子交上,然后地也不租给你了。另外,因为商人被国家各种打压,他的成本和风险就高,这个被人为抬高的成本和风险,他必然要转嫁到你头上。然后,你连个佃户都当不成了。

你看,虽然你穷得失去了土地,给别人当佃户。但是给谁当佃户却大有讲究。给外来的商人当佃户,一是他和你不熟悉,又注重眼前利益;二是租子交得高,你得保证收成,稍有闪失,你很容易就去失租佃权,成为流民。

按照秦晖老师的研究,历朝历代的农民造反,主力军都是这样的流民,而不是佃户。贫穷、失去土地本身,并不会逼得老百姓造反。失去租佃权才是要命的事情。所以说,失地不是问题,社会资本缺失造成的失佃,才会引发社会动荡。

那么,在农村,谁是社会资本的提供者呢?谁会为广大农民提供工作机会呢?就是富人、能人,也就是皇帝极力打击的豪族。豪族就像土壤。土壤流失了,雨水也就保不住了。这是汉朝皇帝打压豪族带来的最大危害。

虽然汉朝整个看来,农民的赋税很轻,但赋税越是轻,商人买地的热情就越高;而朝廷对商人打压得越厉害,商人对佃户的田租也就越高,这就形成了恶性循环。到了西汉末年,朝廷不得不对田租进行减免,搞得自己财政也困难,但还是造成了遍地流民的局面,赤眉军,就是这么起来的。

咱们老祖宗,很早就明白了治水宜疏不宜堵的道理。但是在社会治理上,却没有这样的见识,总是抑商重农。然而,追求利润是人的天性,和水要往下流是一样的。你越是堵,越是压制,就像大禹的父亲鲧治水那样只知道堵,最后的结果就一定是周期性的决堤、泛滥。

说起来,汉朝是咱们中国历史上少有的强大王朝,至今我们还是以汉人自居。汉朝,征服西域、在朝鲜和越南设郡。这些都不说了,匈奴杀了咱一个使者,陈汤一直追到现在的吉尔吉斯斯坦,把人家单于杀了才解恨。但是,汉朝每年铸造货币的量,只有宋朝的1/20。

回顾中国的历史,你会对一件事情特别有感触,就是歧视商业、歧视商人,真是给咱们中国人带来了最深重的灾难。

汉朝的抑商政策

好,闲话少叙。咱们还是回到正题,汉朝统治者都是怎么折腾商人的。

汉朝统治者对商人恨到什么程度呢?比如打匈奴,那就要修堡垒,要运粮草。相当于推个独轮车支前吧。那这些脏活累活找谁来干呢?汉武帝就发了个七科谪。说以下七种人都给我去干这个!这七种人是:犯罪的官员、亡命徒(脱离本籍的人)、赘婿(等于自卖为奴)、商人、原商人、父母为商人、祖父亲为商人。皇帝对商人有多恨,也可想而知了。

除了遇到事儿了,就折腾商人、原商人、商人的儿子和孙子之外,在税收上,朝廷也对商人阶级进行歧视性征收。比如财产税,农民是一万钱征一算,商人是两千钱就征一算。差了五倍。

除了这些之外,法律上也不一样。汉武帝期间,他重用酷吏,跑到各地去鸡蛋里挑骨头,富人犯一丢丢小错,就往死里整。当时,最过分的是河内太守王温舒,这也是上了史书的著名酷吏。他一下子抓了一千多个豪强地主,全部公开处以极刑,据说把十几里的河水都染红了。

把诸侯都削藩,把豪族都迁走。现在,又这么打压商人。那么可想而知,在农村基层,提供社会资本的人就没有了。流民遍地、盗贼横行就成了必然的结果。

但是,当时的统治者认识不到这一点。他们反而认为这是商人豪族欺负农民的后果。怎么才能扭转这个局面呢?田租已经低到1/30,不能再低了,那剩下的办法,就只能是朝廷出面和商人抢生意。这就是盐铁专营、平准均输的由来。

盐铁专卖这个好理解。就是盐和铁必须由朝廷出面搞,私人不许染指。

拿铁来说吧,朝廷在铁矿上设置个机构,叫“铁官”,全国一共设了50多所铁官。这个直接归朝廷管。那么朝廷就把犯人啊、服徭役的百姓啊派到那里去采矿炼铁,再交给专业的铁匠打造成产品,对外销售。那没有铁的地方怎么办呢?没有铁的地方,也设机构,叫“小铁匠”,负责回收废铁再铸造。但是,“小铁匠”买卖小,朝廷看不上,这个由郡县管理。

盐呢?盐和铁不一样。盐以前谁煮盐还是他煮,但煮完不许他卖给别人,只许卖给朝廷。再由朝廷统一高价卖给民众。

盐铁专卖下来,就是平准均输。这个平准均输,就是粮食便宜啦,朝廷出面收购,粮食涨价啦,朝廷往市场上投放储备以平抑物价。一方面防止谷贱伤农和城里人吃不起饭;另一方面呢,低买高卖朝廷也能赚不少钱。总之,就是好赚钱的买卖,不许商人染指。

这些,还都不算什么。最狠的是告缗令。

什么是告缗令呢?前面不是说了吗,朝廷要征财产税嘛!农民有1万个铜钱,那就要交1算,也就是120个铜钱,这么着,税率是1.2%。可是商人呢,每2000个铜钱就得交一算,税率达到6%。

那么,这么重的税率,商人要是少报瞒报自己有多少钱怎么办呢?告缗令就是管这个用的。这个法令规定,少报瞒报财产的,一旦被抓,财产全部没收,罪犯发配边疆当兵一年。那朝廷怎么知道谁少报瞒报了呢?那就鼓励举报。作为奖励,举报人可以得到没收财产的一半。

这个告缗令一出,结果可想而知。本来朝廷就是要把商人往死里坑。现在,竞争对手、仇人、贪财的,有的没的都去举报,反正诬告也不会受罚。这么一来,不要说富人了,连中等之家也难以幸免,全都成了被告发的对象。

可想而知,在所有的政策中,告缗令对富人的打击是最大的,简直就是毁灭性的。

把富人全部干掉后,穷人的境遇怎么样呢?司马迁说武帝时“户口减半”,全国一下子少了几千万人。少这么多人,当然不是打匈奴战死的。户口减半不是因为人都死了,而是人都跑了,变成政府无法完成注册登记的流民。当然,司马迁对汉武帝恨之入骨,因为受了宫刑嘛!夸大其词也是有的。但是武帝时国内流民遍地,盗贼滋生,却也是事实。

所以,把基层的社会组织者干掉之后,整个社会就像是土壤流失,雨水也保不住了。

好,日本著名历史学家西嶋定生的《秦汉帝国》,就介绍完了。这本书讲到这里,心里还是有些遗憾的。因为,在这本书中,西嶋定生先生用了不少的篇幅,讲了儒家学说在汉朝成为国教的过程,非常值得一看。因为篇幅所限,我就没法介绍了。仅仅这方面内容,这本书就值得你亲自读一读。

另外还要说的是,我是借鉴了詹姆斯·斯科特的《国家的视角》这本书,对秦汉帝国进行了解读。这个视角,就是汉朝的统治者用赐民以爵、削藩、打压豪族继而打压商人的办法,完成了从间接统治向直接统治的转型。而在这个转型过程中,对社会造成了反复的伤害。

这个视角的解读,有个别地方就并非是西嶋定生先生的本意。而西嶋定生的这本书里有些细节,和咱们国内史学界主流观点也有不一致的地方。这些,都是你听我这个节目,和亲自看书时需要注意的地方。

好,我是顾衡,感谢你的收听和陪伴。咱们下期见!