你好,我是顾衡。

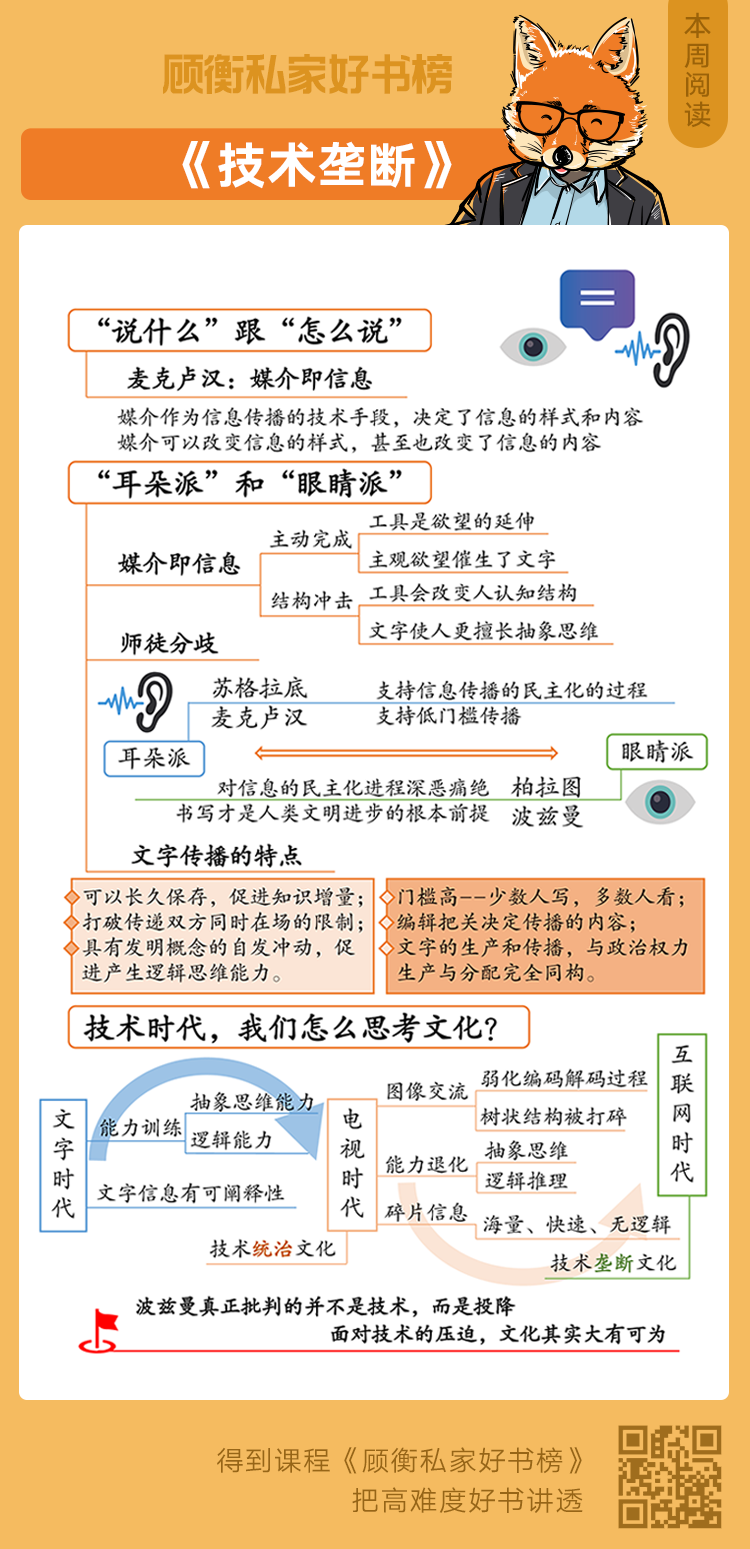

上一期,咱们介绍了信息传播有两大派之争,就是耳朵与眼睛之争,口语与文字之争。这个从两千年前苏格拉底和柏拉图就开始的争论,一直延续到今天的麦克卢汉和波兹曼。

这两对儿师徒,两个师傅都是支持耳朵的,也就是支持信息传播的民主化,认为门槛越低越好,人人都表达,大家好才是真的好;两个徒弟却是文字的支持者。认为书写才是人类文明进步的根本前提。文字虽然掌握起来比较困难,但是门槛高,有利于产生精英阶层,这有助于维持文化的高品质。

波兹曼反感口语文化,反感听觉文化。他其实并不孤独。传播学里除了波兹曼的媒介环境派,还有一个法兰克福学派,这个学派也讨厌广播和电视。他们讨厌电视和广播的理由是:

- 听觉是强媒介,不能被拒绝。什么意思呢?比如一个小伙子给一个姑娘写情书,姑娘要是不喜欢,情书一撕,往纸篓里一扔,就完了。但是小伙子抱着个吉他在姑娘窗前唱上了呢?姑娘就拿他没办法;

- 广播和电视是单向度的、一对多的、大功率的,并且可以无限次重复的。法兰克福学派的另一位哲学家阿多诺也说“言说无孔不入,这一惊人的事实代替了言说本身,一个建议于是变成了一道命令。个体丧失了抵抗的勇气和意愿”。

波兹曼也反对广播和电视,但是理由和法兰克福学派不一样。法兰克福学派认为广播电视的结果是奥威尔《1984》式的社会。波兹曼认为,广播电视的结果不是奥威尔的《1984》,而是赫胥黎的《美丽新世界》。

在《美丽新世界》中,人人不愁吃穿,从生到死,生活都会得到政府很好的照顾,无聊的话可以性交,情绪低落的话立即就可以得到一种叫“唆嘛”的药物。一切都是免费的,不要钱。在这个“美丽的新世界”中,只是反对人们思考。

用自由意志换取庇护,这种情况在古罗马时期就出现过了。穷困潦倒的平民,把选票,也就是自由意志交给某个元老,换取面包。吃了面包后还不开心怎么办呢?元老们就一场接一场地举办角斗比赛,为平民们提供娱乐。罗马共和国的毁灭,正是源于平民用荣誉和责任,换取了仅仅能果腹的面包和变态嗜血的娱乐。

每个人手捧着爆米花,坐在沙发上,冲着肥皂剧咯咯傻笑。就这样,电视这种俗文化,用温水煮青蛙的方式把所有人都变成白痴。波兹曼认为,这就是现实版的《美丽新世界》。

可以说,对《美丽新世界》的恐惧,是理解波兹曼的钥匙。

“媒介三部曲”的批判

1982年,波兹曼写了《童年的消逝》,抱怨在电视时代,“能读能写”不再是成年人的标志了。因为在文字时代,波兹曼说:“我们认识到的自然、智力、人类动机或思想,并不是它们的本来面目,而只是它在语言中的表现形式。”

这个将信息进行文字编码的过程,培训了我们的抽象思维能力。同时,文字信息传递给他人,等于请求信息接收者“对信息进行解码”。所以,文字信息天然具有“可阐释”的属性。而“可阐释”,就意味着对因果的要求。于是,文字表达又很好地培训了使用者的逻辑能力。

可是到了电视时代,人们用图像直接进行交流,编码和解码过程被免除了。文字带来的概念抽象能力和逻辑推理能力,也就多余和退化了。

从这个角度来看,波兹曼表面是在说“童年的消逝”,其实是在说成年的消逝。电视就像《美丽新世界》里的那个脑缺氧手术。让一个人,一辈子停留在婴幼儿的智力水平,丧失了思考的能力。

三年后,波兹曼又写了《娱乐至死》,继续痛斥电视。

他说,电视画面平均每个镜头只有3.5秒,空间和主题随意切换,根本不给观众思考时间。在刚刚报道完一场死亡200多人的空难后,主持人轻松的一句“接下来,我们插播一条广告”,画面一切换,刚才的一切就仿佛不存在了。

文字时代信息的树状结构被打碎,重新变成了一锅冒着泡的杂烩汤。海量的、快速切换的、彼此没有逻辑的碎片信息,造成了人们对信息根本态度的两个转变:

第一,只关注当下,而漠视历史;

第二,因为丧失了时间概念,我们也就丧失了对信息进行阐释的能力。除了娱乐,我们对信息已经别无所求了。

你看,在《娱乐至死》里,电视又成了《美丽新世界》里的那个唆嘛,成了古罗马的角斗场。

1992年,波兹曼写了《技术垄断》,完成了他的媒介批判三部曲。在这本书中,波兹曼不再盯着电视,而是采取了一个更宏大的视角,去全面解读人类历史上技术与文化之间的关系,一种充满张力的关系。

在这本书中,他虽然不再盯着电视了,但是对大众庸俗文化的批评还是一如既往。

在《技术垄断》这本书中他指出,互联网是比电视更大的祸害——如果说电视时代只是“技术统治文化”的阶段,那么现在,情况已经恶化到了“技术垄断文化”的时代。就像咱们前面说过的哈,“统治”意味着强迫,说明文化还没有放弃挣扎。而“垄断”,却意味着文化已经放弃了抵抗,自甘堕落成技术的外包装。

文化的抵抗

说到这儿,估计波兹曼这个人的形象在你心里,已经变成一个愤怒的批判者、一个对新技术满腹牢骚的人了——就像19世纪初英国工业革命的时候,率领工人捣毁机器的那个卢德。

不是哈。《技术垄断》这本书的副标题是“文化向技术投降”。波兹曼真正批判的并不是技术,而是投降。

既然波兹曼并不是一个技术决定论者,那么,他肯定就不认为在日新月异的媒介新技术面前,文化无能为力,只能束手就擒。波兹曼认为,面对技术的压迫,文化其实大有可为。

那么,文化到底应该怎样才能进行有效地抵抗呢?

波兹曼提出了十条具体的建议。从这些建议来看,波兹曼认为文化的出路是反对唯科学主义、尊重宗教和尊重传统。也就是说,他倒向了保守主义立场。关于美国的保守主义思潮,我后面会专门介绍拉塞尔·柯克的代表作《美国秩序的根基》。在这儿先做个预告吧。

《技术垄断》这本书并不长,波兹曼旁征博引,知识量很大,也很有趣。所以我还是建议你亲自读一下。所以,他关于文化如何抵制技术的那十条具体的建议,我就不一条一条地列了,太麻烦。只挑其中的第四条说说吧。

他的第四条是“不让心理学或任何社会科学占据优先的地位,不让它们排挤常识中的语言和思想”。

这条是什么意思呢?意思是文科就是文科,不是科学,而是学科。如果文科学科硬要往科学里挤,那就必须要遵守科学的规范,那就必须对自己进行数字化改造,让自己进入可证伪的场域。但是,人文学科领域,充满了各种个性化的主观因素,硬要数字化改造的话,整个学科就面目全非了,这反而是文化向技术的主动投降。

所以波兹曼呼吁人文学科要主动放弃将自己包装成一门科学的努力,回归到人本主义的立场。放弃成为一门科学的努力是什么意思呢?就是拒绝使用统计学,拒绝用数字量化自己。这第二条,实在是与我心有戚戚焉。

我们这代人正处在一个技术爆炸的时代。在这样一个时代,波兹曼显得很孤单啊。他的老师麦克卢汉、他的学生保罗·莱文森,都是没心没肺的乐观派。他们热情地拥抱新技术,觉得新的比旧的好,未来比现在好,信息传播的总量和频次越多越好。

但是波兹曼正好相反,他认为,我们今天的世界越来越像赫胥黎笔下的《美丽新世界》了:文化庸俗化,政治浅薄化,社区破碎化。人们越来越沉迷于技术这碗“迷魂汤”,放弃了荣誉和责任,在平庸和麻木中不能自拔。对于现状,我们甚至已经不再抱怨了。这才是最糟糕,和最让人心惊的。

好,咱们这个专栏的第一本书——波兹曼的《技术垄断》。就介绍完了。如果有兴趣,得到app里也已经为你准备了电子书。我介绍的书,有的听听我讲的就算了,而波兹曼这个级别的作者,我还是建议你亲自读一读。

最后,还记得我前面卖的那个关子吗?就是为什么开篇第一期,我就选了波兹曼的这本20多年前的旧书呢?其实这本书就是在讲我现在在干什么嘛!

我用我的眼睛看,然后说给你听。希望以这样的方式,能调和眼睛与耳朵、印刷机文化与互联网文化之间的矛盾。在时间、注意力已经高度碎片化的今天,到底有没有办法比较准确地、系统地、有效率地汲取500多年印刷机文明留给我们的营养?

对此我并没有十足的把握,但我觉得这值得我们一起来试一试。

下一本书,我会介绍哈佛大学的教授马丁·普克纳的新书《文字的力量》。这本书也是讲传播的。咱们刚学了波兹曼的理论,那就赶紧趁着热乎,学以致用吧!我是顾衡。感谢你的收听,咱们下期见!