你好,我是顾衡。

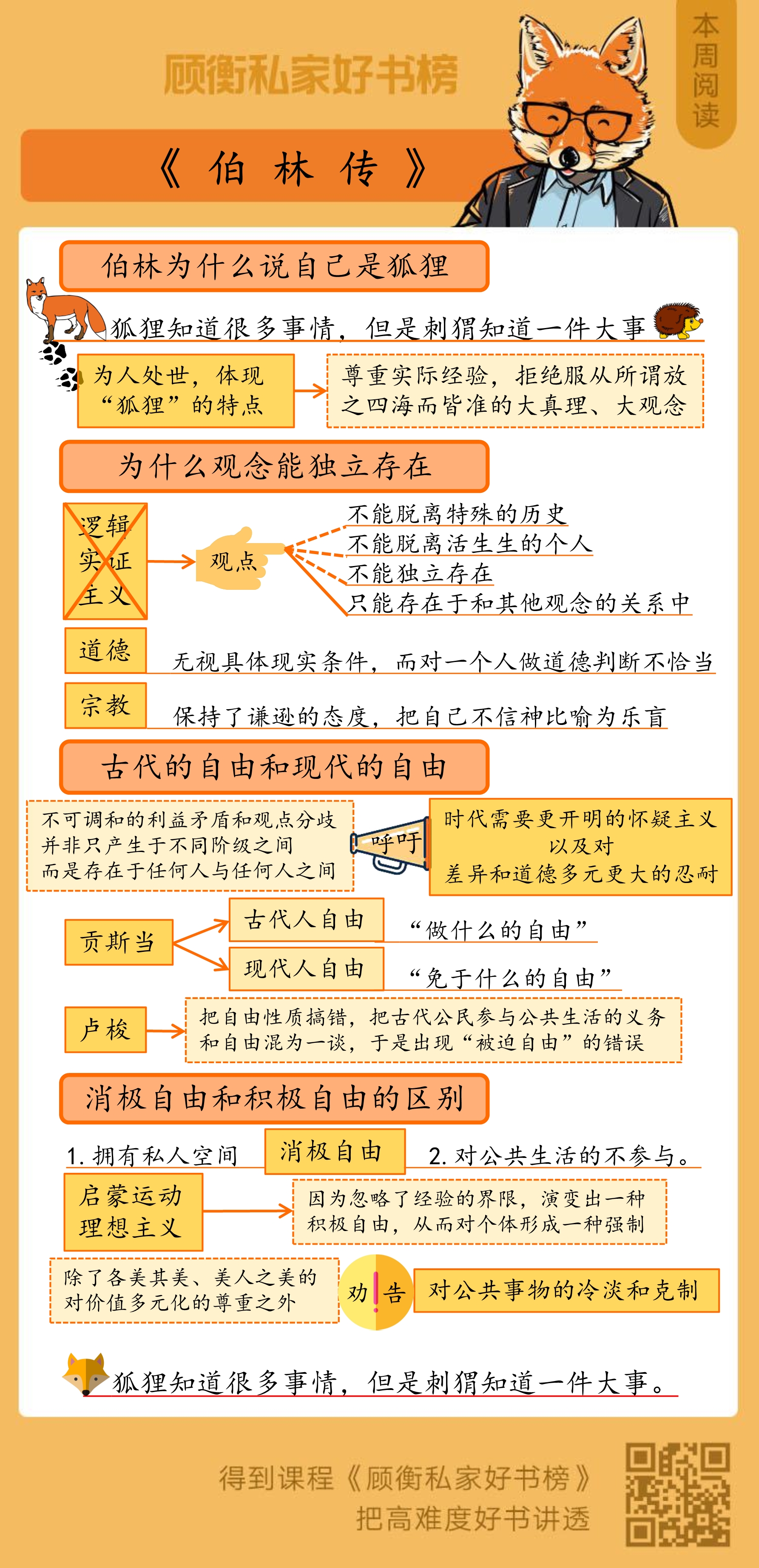

前面几期,咱们也铺垫了很多。讲了伯林的生平、性格特点,讲他与逻辑实证主义的争论让他成为一只讨厌刺猬的狐狸,也讲了法国哲学家贡斯当对古代人的自由与现代人的自由的区分对他的影响。这一期,咱们就切入正题,聊一聊伯林对自由的区分——消极自由和积极自由。

消极自由

消极自由,有两层意思。

第一层就是私人空间的概念。康德说“人既不能忍受他们的邻居,更不能忍受失去他们”。那么,每个人都需要有一个只属于自己的卧室,邻居不许进。有了这样一间卧室之后,忍受邻居才变得容易一些。

所以,消极自由,首先指的就是一个人有权处于免于被打扰、免于被干涉的状态。那么,保全消极自由的办法无非就是两个:第一,保证一定的个人空间;第二,尊重差异、尊重价值观的多元化,美人之美,各美其美。

消极自由的第二层意思,是指对公共生活的不参与。好比单位工会发个通知,说今天下午三点请了附属一院妇产科主任来做个以女性健康为主题的讲座,全体女员工必须参加。这个是强制,当然不好。可是如果是改成邀请制,好多人不来,这个可怎么办呢?

在这个问题上,伯林和贡斯当是有一些差异的。贡斯当认为,如果大家都不参与公共生活,对自己的政治权利漠不关心,那最终,你个人的私域也保不住。所以,他主张在“做什么的自由”和“免于什么的自由”之间,要取得一个平衡才好。因为,如果大家都不参与公共生活,那集体就不存在了。如果有的人参加公共生活,有的人不参加呢?那不参加的人就占了便宜、搭了便车。

贡斯当对不参加公共生活的人是持批评态度的。伯林不这么想,他不认为张罗公共生活一定就是一件好事。因为,伯林认为人与人之间的利益矛盾和价值差异,是无法调和的。非要把人聚在一起开个会,没啥意义。就拿民主来说吧,不过是多数对少数的强制。任何表决的通过,都是对少数人权益的侵害。所以公共场域的清静无为,并非坏事。相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

也就是说,在公共政治生活有什么用这一点上,伯林比贡斯当和罗尔斯都要悲观得多。伯林觉得,参与只是寻找认同和归属,并不一定能改善社会的品质,不参与也罢。

为什么伯林对公共政治的参与会这么消极呢?这和他是个犹太人有关。犹太人没祖国嘛,一直过着寄人篱下的生活。所以伯林自己就说,包括他自己在内,犹太人性格中最坏的部分,就是与人交往过程中对他人过度的取悦。我觉得,这让伯林对消极自由的辩护,稍微有点儿过了头。

这说的是消极自由,那么积极自由呢?

理性主义与积极自由

积极自由,就是贡斯当说的,古代人就有的,政治参与的自由,也就是“做什么的自由”。可是古代人的自由,贡斯当说了,是含有强制成分的。比方说古希腊人拿鞭子抽着,像赶牲口一样赶大家去投票。那么,伯林所说的积极自由,有没有强制的成分呢?伯林的回答是:有!就像那场妇女健康讲座,它是不允许不去参加的。

那么问题来了:贡斯当不是说了么,现代社会,大家有择业自由、迁徙自由、处分财产的自由等等,这些都是古代人没有过的个人自由。那么,为什么还会存在强制性的积极自由呢?古代人的自由为什么阴魂不散呢?这就要从启蒙运动开始说起了。

启蒙运动,是欧洲结束中世纪、进入现代社会的标志。所谓启蒙,一句话解释就是:上帝死了,代之以人类的理性。看,这也是一只大刺猬。

在启蒙运动的哲学家看来,世界就是一道数学题。那么,它的理性主义就有三大支柱。

- 第一,所有的问题有且只有一个正确的答案,也就是说,3+2必定等于5,只有这一个答案;

- 第二,正确的答案是对所有人都适用的,也就是说,3+2在哪儿都等于5,真理是放之四海而皆准的;

- 第三,由理性推导出的各种答案,是不会相互矛盾的,也就是说,如果5大于3,而3又大于2,那么,5必然大于2。

那,既然世界是一道数学题。为什么现实世界中还会有矛盾存在呢?为什么还会有纷争呢?启蒙运动的哲学家们说,那是因为有的人很蠢,非要说2+3=6。那这些说2+3=6的人,我们拿他们怎么办呢?回答是:那必须要教育!

可是,有的人很顽固,春风化雨般的教育不顶事儿,每次考试,他都说2+3=6。这可怎么办呢?到了这一步,那就只能采取两个办法了。

一个是留级,也就是斯宾塞的社会进化论那一套。斯宾塞主张,自然界中的优胜劣汰法则,也要用在我们人类自己身上。定期淘汰掉不合格的成员,是社会进步必不可少的手段。斯宾塞管这个,叫“严厉的仁慈”。

除了留级淘汰,另一个办法就是,既然让你自己拿主意你一定会错,那干脆让老师替你答题算了。不然,全班平均永远也考不了100分。

伯林是这么总结启蒙运动的,他说:“启蒙家认为,既然客观的善只能通过理性的运用才能发现,那么,把它强加在他人身上只不过是为了激发这些人身上沉睡的理性;解放人民就是要去做那些当他们处在理性的状态下也会去做的事情,不管他们现在实际上说自己想要的是什么。”

伯林这句话是什么意思呢?我翻译一下就是,好比张三喝醉了。你说,“我和张三是过命的交情,关系好得不得了。他要是清醒的话,他绝对会同意卖个肾给我换个新手机”。然后,你就把他的肾割掉了……

可是,这怎么就成了张三的积极自由了呢?

因为伯林认为,启蒙启蒙,它就必须要承认两个前提:

一个是理性并不是少数人的特性,而是所有人普遍的天性,只不过有的人笨一些,有的人喝醉了而已。如果理性只是个别人才有,绝大多数人的智力等于一个土豆,那还启什么蒙呢?也就是说,我替张三拿主意,正当性并不是他喝醉了,而恰恰是他过一会儿会清醒。

第二个前提是,一个人的理性,必然体现在他的选择之中。如果你只给张三面包这一样东西,而不是给他面包和蛋糕两样东西让他选,他通过什么方式来表达出自己的理性来呢?

那这么着,作为一个理性主义者,我必须同时得到两样东西才会让我感到满足。第一是张三的肾,第二是张三对失去一只肾的同意。张三醒过来之后,他可以选择继续和我做朋友,也可以选择说“我不是你朋友,你赔我的肾”。

如果他做出了第一个选择,则证明了我拿走张三的肾是符合理性的;如果他做出了第二个选择,则证明了他不是我朋友,那我就杀掉他。他丢掉一只肾之后,他可以做选择,他也必须做出选择。这就是他的积极自由。

这个例子很残酷,但在法国大革命中,这就是现实。贡斯当提到,古代社会也专制,但是只要你服,你怕,国王就满足了。哪怕你翻个白眼儿,国王看见了也不会和你计较。但是雅各宾当政的时候就不行了,你心里再怕、再不高兴,你也得支持他们,你连沉默的权利都没有。

那你可能要说了,理性主义怎么就是错的呢?从3+2=5,怎么三拐两拐的张三就丢个肾了?

其实,3+2=5没有错,对理性的尊崇和弘扬本身并没有错。康德就主张,如果人们能够掌握了纯粹的实践理性,让理性自主,那就是从必然王国走向自由王国。也就是说,人类以理性为拐杖开始一段旅程的话,目的地一定是自由。

可是,同样主张理性主义的启蒙运动,为什么没有带领我们进入自由王国,反而走向了强制呢?

原因就在于,康德对人类的理性做出了严格的限定,就是人类的理性,要以经验为界。康德所说的理性自主,必须要建立在自由王国和必然王国相互和解的基础之上。只有和解了,才会有咱们孔子说的,“从心所欲,不逾矩”的自由。

可是启蒙运动的哲学家跨越了这个界限,他们所宣称的理念,是拒斥和不屑于接受经验检验的。当他们的理念与现实世界发生矛盾的时候,他们坚持认为,需要改变的是现实社会,而不是自己的理念。这,就是理性的僭越和谵妄。

这说的是伯林的第一层批判——启蒙运动的理性主义,如何演变出了一种积极自由,从而对个体形成的一种强制。哈耶克的《通往奴役之路》,讲的也是一个意思。

自由意志与积极自由

那么浪漫主义兴起之后,用自由意志取代了理性。那按理说,理性主义被消解之后,差异性就会受到尊重。自由意志嘛!我有自由意志,你有自由意志,大家不要吵。那不就回到美人之美、各美其美的消极自由那里去了吗?为什么浪漫主义也孕育出另一种积极自由,另一种强迫来呢?

原因就在于,卢梭在他的《社会契约论》里发明了“人民主权”这个概念。卢梭说的人民主权是什么意思呢?就是所有个体把所有权利都让渡给社会,由此形成全体人民的公共意志。卢梭说的人民主权,就是这个全体人民的公共意志。在这个公意之下,就没有什么属于个人的东西了。这么着,其实就又回到了贡斯当所说的,古代人的自由那里去了。

卢梭的这个人民主权概念,这个全体人民的公共意志,跑到德国之后,与德国充满激情的民族主义不幸相遇。公共意志就变成了德意志民族的意志。于是,浪漫主义在德国就成了一种基于民族的身份认同。

而基于民族的认同,总是需要他者的。也就是说,民族这东西,必须要通过界定“谁是我们的敌人”,才能弄明白“谁是我们”。这样一来,纳粹的兴起和对犹太人的大屠杀,也就成为必然。

哲学问题,总是比较烧脑哈。咱们敲黑板总结一下:伯林从贡斯当两种自由的概念出发,对启蒙运动以来的自由观进行了梳理。他最重要的发现是,贡斯当所谓的古代人的自由,也就是对个体参与公共事务的强迫,在现代社会不仅没有消失,反而变得更加残忍,也更加暴虐了。

如何应对呢?除了各美其美、美人之美的对价值多元化的尊重之外,伯林另一个劝告则是对公共事物的冷淡和克制。他的座右铭是:“尤其不要有过多的热忱”。

我们要牢记伯林的劝告,就像勒庞说过的那样,人群的智力与其人数成反比。一扎堆,每个人都会变蠢。这是我们人类这个物种,最大的天性。

好,叶礼庭的《伯林传》就介绍完了。我是顾衡,感谢你的收听。咱们下期见!