你好,我是东东枪,今天我们继续一起向广告学习,修炼文案这门基本功。

我不知道你碰没碰到过这种情况,就是你在社交媒体上,比如朋友圈或者微博发了一条消息,但是,挺长时间都没人点赞、评论、回复。明明有人看到了,但就是没人来互动。

最可气的是,别人也发布了类似的内容,可就是有好多人来跟他互动。

其实,广告领域里也是这样——有些广告能引发很多反响,有些却是“石沉大海”,无人理睬。

为什么会没人理呢?没人理,该怎么办?

听完今天这讲你就明白了,因为今天咱们要专门来讲讲引发互动的原理。

无传播不互动

为什么要谈这个?被人理睬、有人互动,这有什么重要的?

首先我问你个问题,你有没有仔细琢磨过“传播”这个词,“传”和“播”,是一回事还是两回事?

我的理解是,“传”是“传”,“播”是“播”。

字典上说,“传”本意是“传递,传送”,是“由一方交给另一方”,是一对一地,有针对性地分发。

“播”,本意是“撒种”,大家可以想想种地“撒种”的那个动作,它是从一点开始,广泛地散布。

“传”和“播”的区别,是“击鼓传花”和“天女散花”的区别。

以往,大众媒介不发达的古代,比方说一个古代的小城或者小镇,哪家铁匠铺的手艺好,哪家酒铺的老酒香,这些关于产品和品牌的信息,只能口口相传,那就是只有“传”而没有“播”。

到了近代,报纸、电视等等大众媒介发达起来了,更有效率的“播”代替了“传”。

而现在,各种社交媒体、自媒体又发达起来了,我们迎来了一个“播”“传”并行的年代。起先是传统的“播”加上了用户之间的“传”,然后是利用人工智能的算法、内容的分发机制,通过用户的行为,帮助内容实现更精准、更高效的“播”。

这种“播”已经是另一种“传”,是间接的“传”了。

我们现在投放一个广告,不仅要靠自己的媒介费用,靠花钱让它被人看到,还要追求高互动、高转发,来赚取额外的关注。这就需要我们吸引很多人,也让他们更活跃地参与到这个传播的路径里来,让他们的“传”,帮助我们实现更有效的“播”,让受众变为参与者,去帮助我们完成、扩大、升级对内容的传播,拉长、丰富这个传播的链条和周期。

简单地说,现在的传播,已经跟内容、受众之间的互动分割不开了。

个人媒体的发达,让个人的“传”,效力增强了。以往一个普通人,他传也只能传给身边的亲友,没有多少人。现在,任何一个普通用户的发言和吐槽,也许都能因为某个契机,被全国甚至全世界人知道。

以上所说的“传”,其实是笼统地包含了受众或者参与者,与内容之间以及围绕内容的一切互动。那些互动不一定只是“传”,但实际上都是在“传”,或者为“传”助力。

如果想得再远一点,“无传播不互动”,这是一个新现象吗?好像也不是的。

这方面,多年前的传统广告里,其实也有很多互动性做得很好的杰作。

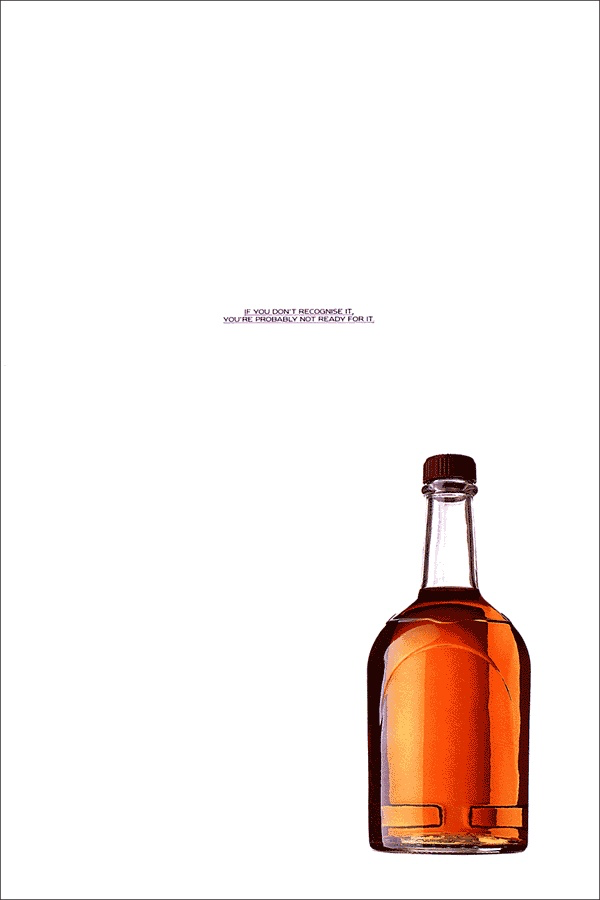

比如当年尼尔·弗兰奇(Neil French)为芝华士做的平面广告——大大的版面上只有一瓶没有标签的酒,文案只有一句,印得小小的。

你觉得如果你在翻杂志的时候,忽然看见这样一页,你会跳过去吗?我不会。

我会因为那行字印的小小的、根本看不清,而反倒一定要仔细看看,到底写的是什么。

那行字写的是:

如果你还没认出它来,那你可能还没准备好享用它。

什么意思?那瓶酒身上没有标签,你如果看到了它,却不知道它是什么酒,那抱歉,你可能不是喝这个酒的人。它是给某一阶层的人准备的高档酒,你不认识它,说明你不是这个阶层的人。

这样的广告,尼尔·弗兰奇做了很多,最常见的格式就是留白的页面,一行小小的字放在中间。

他还做过一个类似的稿子,是把一页完整的文章里的某一句话印成红色,就是全篇都是黑白的,但只有一句话是红色的。

然后,你看到那句红色的字写的是:

我打赌,你会先读这一句,是不是?

这种很好玩的,利用媒介特性跟受众玩的小游戏,实际上就是在引导受众跟内容之间的互动。

我们看各种广告节的历年获奖作品集,会发现很多广告,都是利用内容、媒介形式跟大家做有趣的互动,这些所谓“创新的媒介应用”,有很多都是在做这件事。

比如说把楼梯变成一踩就能发出钢琴声的大键盘,引发大家互动;或是在地铁通道里设计一个特殊的装置,一有人经过就发出一声枪响;还有,把路边的广告灯箱变成一个透明的玻璃盒子,里头装满了美元等等等等。

这种种对于“互动”的设计,其实大都是在努力规划、引导受众的“认知旅程”。

所以,请一定注意,互动不是单独某一类广告才有的特征,而是创作一切广告作品要有的思考路径。因为“传播”需要互动,否则,就很有可能“播”而不“受”,“传”而不“达”。

这常见吗?太常见了。我们翻阅一本杂志,上面每一页的广告我们都会认真阅读吗?当然不是了。你有没有数过你每天在手机上、网页上会点击多少次“跳过广告”?

我数过。我曾经专门统计过,每天我用各种办法主动拒绝的广告,至少有20条左右,这还不包括很多明明在我眼皮底下溜过,但实际上是完全忽略过去的广告内容——这就是不被人理睬、不能引发互动的坏处。

之前咱们讨论的问题都是,受众看了这个广告会有怎样的认知改变。咱们没谈的问题是:他们要是不看怎么办?没人理你,该怎么办?

一切互动,皆有动机

大部分广告,都会被受众默认为一种打扰。所以,怎样避免无人理睬的困境,让他们愿意阅读、愿意观看、愿意收听一则广告,是大部分广告天然的重要使命。

在如今的媒介环境下,受众变成了用户,大家对于广告的选择权、跳过权,前所未有地强大。这就让这个问题变得更加不可忽视。

每个受众观看阅读广告的过程,都是创作者与受众的一场小小博弈。我举个例子,假设有一个类似体育解说员的人,可能还是一个有读心术的解说员,他在旁观一个读者翻阅报刊,看到一则普通的平面广告时的反应,我们或许能听到一段类似下边这样的解说:

“好,注意,他翻过这一页来了,好!啊,他看到了最大的那一行字,那行字引起了他的好奇,好了,他开始看旁边的画面了,漂亮!他想弄清楚那行字背后的故事是什么。画面也很有趣,他要继续读内文了,第一句、第二句,哎呀,第三句,他发现这是母婴产品的广告了,他有点不耐烦了,啊,他决定不再读下去了,他翻过去了,不要!啊,翻过去了...“

如果不是平面广告,而是新媒体,比如抖音上的一条广告,解说应该也差不多:

“哎哎哎,他刷到这一条了,他先听到了音乐,漂亮!不错不错,他听过这条音乐,好像还挺喜欢,哎没刷走,画面好像还没吸引住他,坏了,他好像没看懂,他还在猜,好像还没看明白,他开始读下边的文案了。啊,他知道这是宇宙牌汽车的广告了!哎哟他不喜欢汽车,不急不急,画面上要出现美女了,美女出现!哎呀,晚了,他已经要刷走了,不要啊不要,啊,别刷走,对对对,留下来留下来,对,他喜欢这个美女,好,还被逗笑了,看完了,漂亮!!!啊,还点赞了!不错!”

你看,虽然我是把它写成一段旁观者的解说,但相信你可以理解,我们是在试图还原受众观看广告时的每一点情绪和认识的变化,每一个发生在他脑海中的小小的判断和动作。

我们所说的“互动”,包括他们对于广告所采取的实际操作,比如转、评、赞等,都是由这样一系列微小的动作连缀而成的一个链条,或者说,旅程。而这个互动旅程,实际上是由他们的认知旅程决定的,是他们脑子里那个认知旅程的外在表现。

就像之前提到过的,这个链条随时可能中断,想让它一直滚动下去,那么这个互动旅程里的每一个重要动作,背后都该有一个认知上的动机。

世上没有无缘无故的互动

不知道你是否还记得,“动机”这个词,我们前边的课程里曾经提到过。当时,我们在讨论的是“参与人群洞察”这个概念,我用“冰桶挑战”来举例,说冰桶挑战给几种不同的人群都设置了足够的参与动机。而这些动机,背后是对不同人群的准确洞察。

我们之所以细分出三种不同的洞察,也就是消费人群众洞察、社会人群洞察、参与人群洞察,就是因为它们各有用处。

今天咱们谈到的“参与动机”,就是要基于参与人群洞察来设置。

互动的动机,要从互动的参与者在媒介上的行为、心理来发掘。其实,这也能解释,为什么某些媒介上的热门内容,往往呈现出来非常明显的共性。

比方说,所有教别人怎样在抖音上拍摄短视频的教程,都在告诫大家,视频的开头前几秒特别重要,一定要想尽办法利用开头的几秒,吸引住大家的注意。为什么?因为大多数人会在开头的前几秒确定,是否要继续看下去。只要他看下去了前几秒,后边的流失率就会小一些。

因为抖音上的视频通常都比较短,三十秒之内的居多,如果他已经被视频的开头吸引,看到了第八九秒或者十几秒,那这十几秒其实就成了一个“沉没成本”,大多数人会选择干脆看到最后,反正也没几秒了,倒要看看你后头要抖什么包袱。

再有,微信公众号文章,就往往是“标题党”。为什么?因为,微信朋友圈文章发出去之后,收到推送的人看到推送消息,那个消息只有一个标题加一张配图,包括我们看到别人转发的微信公众号文章,看到的也基本只有一个标题。这时候,我们选择忽略或点击打开那篇文章的唯一参考,就是这个标题。

总结

今天咱们谈的是广告中的“互动”。用户在观看广告时的认知旅程,是由一个个微小的动作组成的,每个动作背后,都有一个动机,而这些动机,是需要我们在内容里头,设置对应的诱因,也就是一些“钩子”,以便引导、激发他们的动机。怎么激发充分的动机?那就要看我们是否了解媒介和用户了,也就是我们前边提到的“参与人群洞察”。

相信你明白了这个道理后,今后在社交媒体上发言,可能会更懂一些技巧或门道,也会对那些“标题党”多了一些理解。

不过,光理解可不够,下一讲,我们要向这些“标题党”学习,我会直接把“标题党”的秘诀揭示出来,咱们具体地看看,到底能最有效地引起互动的,是哪几种动机?

思考题:你曾经跟哪些广告或者社交媒体上的内容互动过?背后的动机是什么?

今日得到: 1.现在的传播,已经跟内容、受众之间的互动分不开了。 2.互动不是单独某一类广告才有的特征,而是创作一切广告作品必须要有的思考路径,因为传播需要互动。 3.对于“互动”的设计,大都是在努力规划引导受众的“认知旅程”。 4.互动的动机,要从参与者在媒介上的行为和心理上来发掘。