你好,欢迎来到《张潇雨·个人投资课》,我是张潇雨。这里是“货币的基础逻辑”专题,接下来是我们的第5讲。

在上一讲课程里,我们谈到了美联储不节制地发行货币是怎么扩大国内的贫富差距的。这节课我们把这个话题往前再推进一步,看看美元的滥发是如何影响其他国家,给它们带来了更加深远的社会和政治影响的。

1

我们先来回顾一下之前的那个金匠给人们存储的黄金开欠条的例子。当时我们说,对于规模大、信誉好的金匠,TA开出来的欠条几乎就等同于货币了,大家可以使用和交易。那么现在就有一个很明显的问题:我们如今早就不用黄金当货币了,早就不是所谓的金本位时代了,那么现在我们持有的货币到底意味着什么呢?

让我来讲个故事。

假设有一个虚构的国家,叫做小岛国。这个小岛国什么东西都没有,只有十个所有人都爱吃的苹果,同时这个小岛国上还有1万小岛币在流通。那么我们可以很容易地计算出每个苹果的价值就是一千块(假设每个苹果都是一样的)。当然,人家愿不愿意卖给你是另外一回事了。

这个时候,海上突然飘来了一个人,他身上也没有任何东西,只有两千块小岛币。于是在登岛之后,这两千块也加入了流通,整个岛上突然有了12000小岛币。可想而知,在没有任何其他可以消费的东西的情况下,每个苹果就变成了1200块。那么这时候我问你:这个小岛国的整体财富增加了么?

你肯定会说:没有。因为很简单,虽然整个岛上总的货币数变多了,但是人们真正在意的那个东西——苹果——一点也没增加,还是十个。即使它单价变高了也没用。那么我们显然就可以得出一个结论:

一个国家或者经济体的财富总量,不是由它拥有多少货币数量决定的,而是由它能创造出多少人们想要的东西决定的。货币其实只是一种衡量单位。

换句话说,我们其实喜欢的不是钱,而是钱能给我们带来的各种东西——比如各种商品和服务。假设你在一个与世隔绝的岛上,身边有万两黄金,你能算富有么?只要你出不去这个岛,就不可能叫富有——因为衡量你财富的不是你有多少货币,而是能占有和调动多少真正的资源。

所以按照这个逻辑,我们就能得出一个有趣的结论:货币,比如人民币,是政府或者说央行对我们的负债,它要保证的是我们拿着这个钱,在以后一定能换来各种商品和服务。否则我们手里的钱就和废纸一样没有区别,而这一切就是靠国家的法律,或者说是信用来保障的,这也是为什么现代社会的货币都叫做“信用货币”的原因。

2

所以,现在假设有这么一个机构——它能无中生有地随便印钱,然后拿着这个钱到全世界买各种好东西给自己用,那不就开心了么?没错,这就是美国和美联储在过去几十年里一直在做的事情。

而且这还真是美国特权。比如,如果日本想要向美国买点东西——假设是Intel出的电脑芯片吧——那么日本政府或者日本企业肯定要付美元给Intel,付日元对方肯定是不收的。显然,日本政府没法自己印美元,印了也是假的,那么它怎么才能用美元买芯片呢?

很简单,一定是用之前日本卖东西给美国,或者卖东西给其他有美元的国家的时候,积累下来的美元。比如美国人喜欢开丰田车,日本人把车卖给他们,就获得了美元。之后想买芯片的时候,拿存下来的美元去换就可以了——这就是所谓的国际贸易。

所以道理很简单:世界上绝大部分国家,如果想从其他国家买东西,花的钱是要凭自己本事去挣的。就和我们上班一样,通过提供自己的劳动,获得工资,然后拿着工资去买东西,而不可能自己随便印钱去买。

但是偏偏美国就可以不受这个规矩限制。它能做的是,通过美联储和商业银行的一个简单操作,迅速凭空制造出美元来,然后传导到各种商业公司、机构和个人手里,去全世界购买真正的资源和财富。

这样做有两个巨大的好处:首先,印出来这么多的美元,如果都放在美国国内,可能会引发通货膨胀;但如果这些钱花到了国外,钱就留在外面了,降低了美国国内的通货膨胀风险,这也是为什么对于接受美元的国家来说,有个词叫做“输入型通胀”;另外,这种操作也让美国人民获得了真正的实惠——物美价廉的商品和服务。全世界的好东西美国人都可以享用。

所以,之前你可能看过一些报道,说普通美国民众会抱怨中国的廉价商品竞争力太高,抢夺了美国商品的市场和工作岗位。我看这个逻辑是反了——美国政府和美联储滥发美元然后去全世界采购,让最普通的美国民众也能享受非常舒适的生活,比起很多国家的水深火热,实在是没什么好抱怨的。

当然,美元能有这种全世界采购的地位,也是有它背后的道理和历史规律的,这个我们后面再讲。但毫无疑问的是,如果我们把整个地球想象成一个国家,那么美联储就是这个国家的央行,美元就是这个国家里大部分人都认可的最主要的流通货币。

3

然而,如果只是简单地把别人的东西买过来消费也就算了。实际上由于美元的强势地位,美国还可以对其他国家造成更重大的影响。

一个最典型的例子,就是上世纪80年代所发生的拉美债务危机。包括墨西哥、巴西、阿根廷、委内瑞拉、秘鲁等等这些国家,都承受了非常惨痛的代价。关于这段历史,已经有非常多的书籍和文章进行解读了,我也会在课程最后推荐一些我看的不错的书。这里我也不多谈细节,还是主要梳理一下逻辑链条,帮助你来理解一下强势的美元为什么可以做到很多不可思议的事。

故事是这样的:在七十年代的时候,拉美整体生活水平不高。由于缺乏工业化的基础,这些国家对各种工业品商品的需求只能依靠进口满足。刚才我们说了,你想要进口东西,钱是要凭本事挣的,但是国家本来就穷,那怎么挣钱呢?

当时美国给以智利为代表的拉美政府灌输了一系列的建议,包括:大力发展资源出口来赚取外汇收入;引进外国资本,开放国内市场;取消借外债的限制,允许外资工业品进入,然后淘汰本国的落后产能;还有资本自由流动,也就是外资投进来和撤出去都不受限制,挣来的钱随时能汇出去;还有实行固定汇率等等。

这么一大串建议听着可能有点乱,但说白了就是三点:

第一,把自己有的好东西卖一卖。比如石油、矿石、森林、大型国企基础设施,都可以卖;

第二,没钱还可以借。既然放开了对外借债,那么从政府到公司到个人,都可以利用信贷来获取资金,谋求发展;

最后,就是开放国内市场,引入更先进的技术和产品,让老百姓用上更多更好的东西。

这套组合拳看起来的确非常合理。而在一段时间里确实挺管用的。你想,卖资源获得了外汇,然后拿着外汇可以向发达国家买各种好东西,再加上开放国内市场,降低关税,这些好东西价格也不贵,很多人都消费得起。所以在很长一段时间里,拉美国家的富裕程度和人民生活幸福指数是相当地高。

然而这一切都是有代价的。

虽然上面一系列措施换来了短暂的繁荣,但是这和竭泽而渔、饮鸩止渴也差不多。各种重要的支柱产业卖给了外国人,国家无力控制;各种石油、矿石这样的自然资源,越卖越少,价格也不受自己控制;而引入的各种外国优质工业品和日用品,大举摧毁了自己国家并不成熟的工业,企业还没发展起来就被外国大公司打倒了……于是拉美国家只能过一种靠借外债不断维持表面繁荣的日子,自己的造血能力早已消失殆尽。

而等到70年代末,为了对抗经济滞胀以及各种其他原因,美国开始大幅提高利率。仅仅一年半的时间,联邦基准利率从11.25%提高到19%——这个数字现在听起来有点不可思议。而利率提高带来的最直接后果就是,拉美国家需要还的利息一下大幅提高了。而且美元在这期间还开始升值,本币贬值带来的又是循环加重的债务增加——因为这些国家挣的是自己的钱,但是债可是要还美元的。差不多五年之后,一系列拉美国家已经实质上破产。

而国家破产,人民一定民不聊生。为了还债,拉美国家只好大量裁减各种工作岗位,削减公共福利,还在美国等债主的要求下进一步开放外汇、资本市场和金融银行体系,让大家来进行掠夺性开采——这类“丧权辱国”的条例我们已经很熟悉了。而且更有意思的是,你想,这时候国家已经破产了,各种优良资产、自然资源没人接盘,美元可以这时候回流到这些国家进行“抄底”,用比之前便宜很多的价格再把这些好东西买回来。所以这一撤一进,光是差价就能赚个盆满钵满。

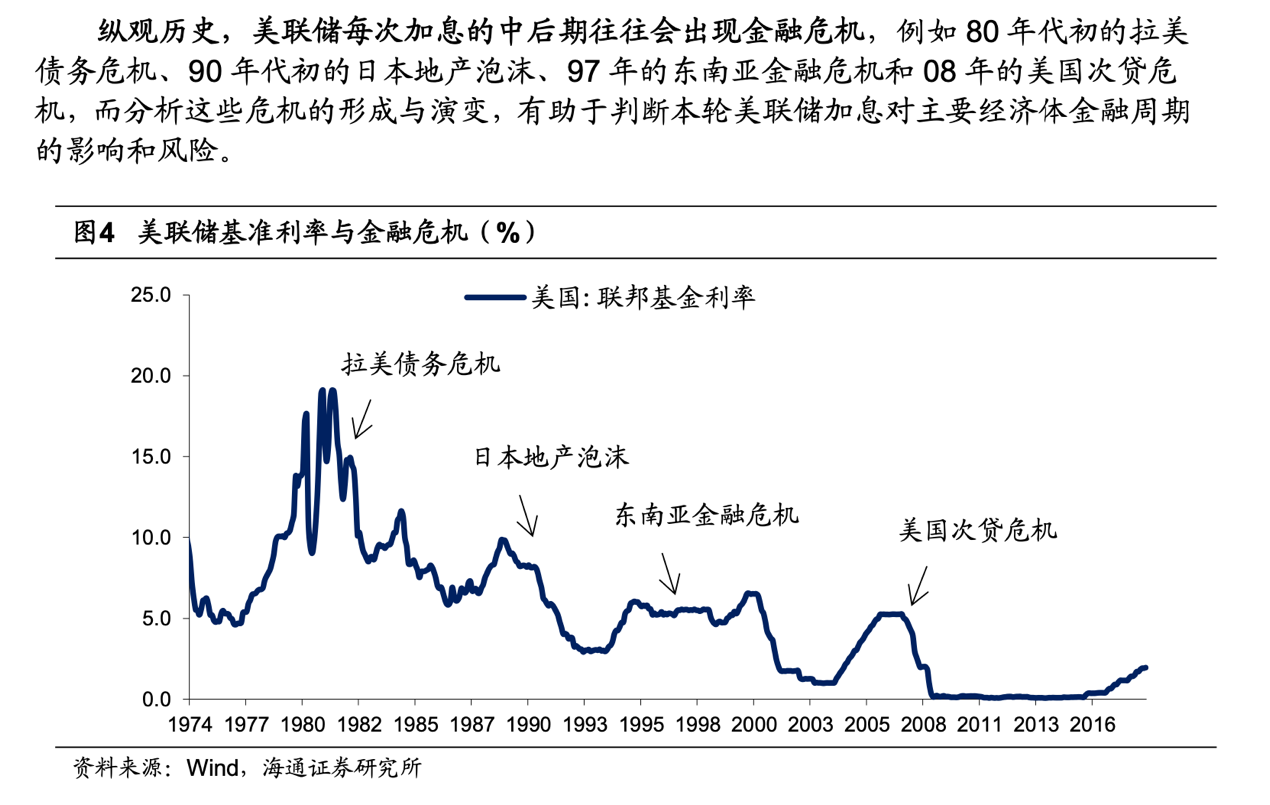

实际上,这种操作在过去几十年里屡见不鲜。下面是一张海通证券研究报告的截图,在图里你就可以看到,美联储通过加息操作引爆金融危机的历史。这也是为什么市场上有个词叫“美元潮汐”——因为美元就像浪潮一样,一会儿来一会儿去,在这个过程中卷走了属于自己的各种利益。

这就是拥有一个全球强势货币的好处。除了在世界各地买买买之外,还可以去其他国家收割财富,达成自己的政治和经济利益。而承担所有这些后果的,其实是我们每一个人。

这一讲我们说了国家之间的贸易和汇率相关的知识。为了让你对它们有更深的理解,下一讲我们就来讲讲汇率这个东西。

我是张潇雨,我们下一讲再见。

1、一个国家或者经济体的财富总量,不是由它拥有多少货币数量决定的,而是由它能创造出多少人们想要的东西决定的。 2、美元的强势地位,使美国除了可以凭空制造货币,去全世界购买商品和服务之外,还可以去其他国家收割财富,达成自己的政治和经济利益。