这是课程的最后一讲,前面我讲的文学作品,大多是虚构类的。这一类的作品虽然会在虚构的背后反映现实,但是并不要求写作时受到真实性的约束,作者可以充分发挥自己的想象力。很多作家就是利用想象力创造出不朽的艺术形象的。

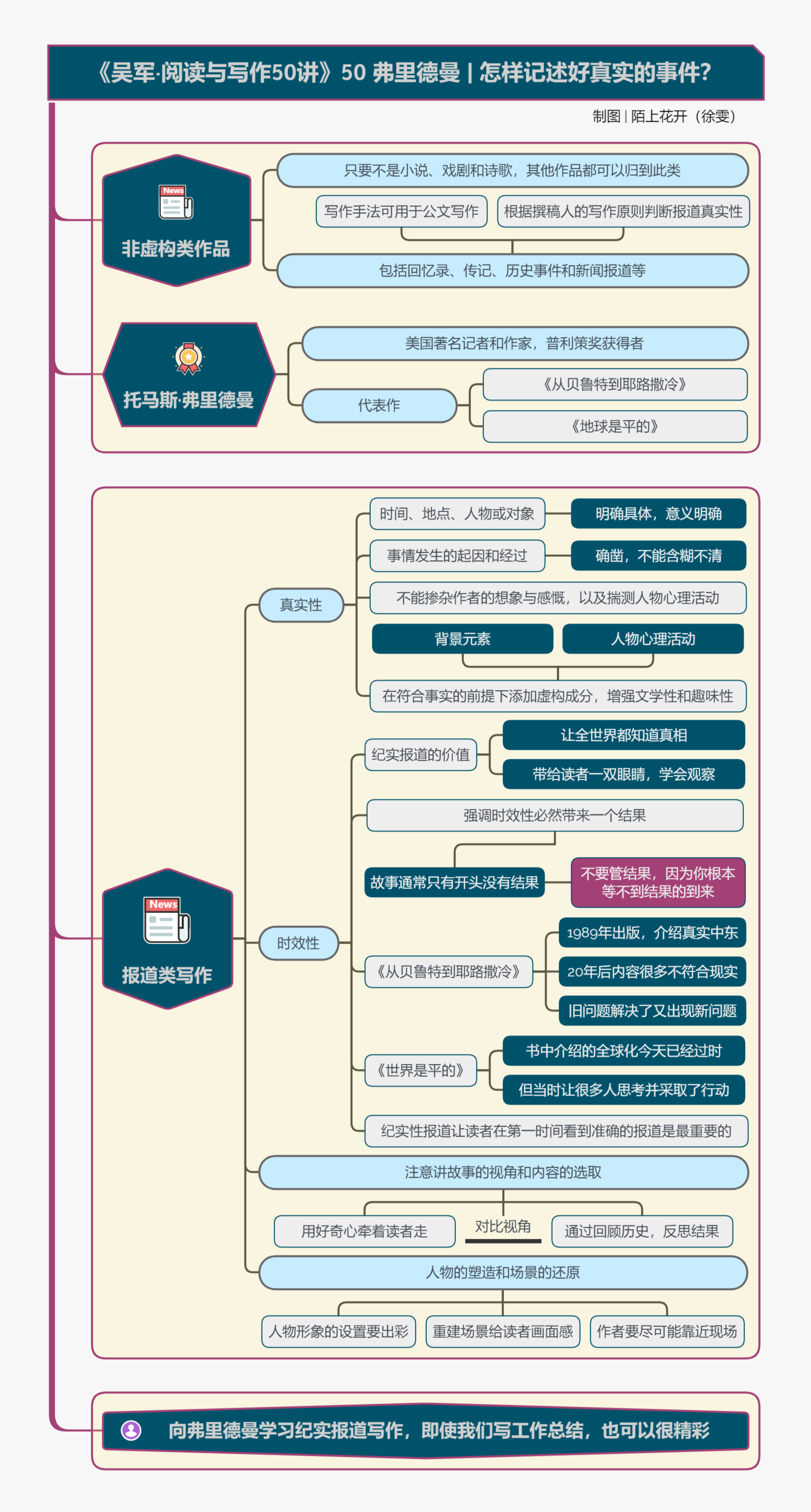

但是,还有一大类写作是非虚构的(nonfiction),它包括回忆录、传记、历史事件和新闻报道等等。按照韦伯斯特字典的定义,只要不是小说、戏剧和诗歌,其他作品都可以归到非虚构作品中。

当然,有人以为非虚构类作品只是讲述真实世界的文学作品,我觉得这是比较狭义的理解。

为什么最后我要谈谈非虚构作品,特别是报道类的作品呢?

一来这一类作品的写作手法在我们写公文时用得上,二来我觉得可以根据严肃记者和撰稿人写这类作品的原则,学会如何判断报道的真实性。

这一讲,我就以美国著名记者和作家、普利策奖获得者托马斯∙弗里德曼为例,来说明报道类作品的写作和阅读。

2006年,弗里德曼借着他的新书《地球是平的》出版的机会,在Google分享过他的创作心得。因此,今天的内容一部分是我读他的代表作《从贝鲁特到耶路撒冷》一书的心得,另一部分是他自己写作的心得。

1.报道类写作的真实性

我们在前面讲了,写作有六个要素,时间、地点、人物,以及事情发生的原因、经过和结果。在很多文学作品中,上述信息是隐含地给出的。

但是,在报道类的写作中,时间、地点、人物或者对象必须明确具体,意义明确、事情发生的起因和经过必须确凿、不能含糊不清。这一点也是我们日常写公文时要注意的。如果事件还在发展的过程中,结果还不清楚,就不能臆测结果。

你如果按照这个要求去审视一些今天的报道,就会发现很多是不合格的——除了基本的信息都含糊不清外,还加入了很多作者自己“合理的想象”和感慨。很多人问我如何在信息爆炸的时代,过滤不可靠的信息,我的看法是,看到这种基本信息模糊,掺杂大量想象的报道,就不用往下看了。

此外,报道类的写作,也不能由写作者揣测人物的心理活动。这些不仅和小说不同,和文学类非虚构作品也有非常大的差别。

文学类的非虚构作品,在符合事实的大前提下,可以添加一些背景元素、人物心理活动等虚构成分,增强作品的文学性和趣味性。

比如美国女作家巴巴拉·塔奇曼的作品,很多对环境景物的描写,甚至人物角色的想法,都是她构想出来的,但它们不违背已知的事实,而且符合逻辑,我们读起来也有意思。

比如她的普利策奖获奖作品,《八月炮火》,这是一部叙述第一次世界大战危机的形成、爆发和大战初期战役的历史著作,书中有很多作者加入的合理猜测和推论。

2.时效性

新闻报道的价值在于时效性,时效性一丢失,它的价值就打折扣了。但是强调时效性必然带来一个结果,就是故事通常只有开头没有结尾。这个矛盾怎么处理,弗里德曼来Google演讲的时候,他给出的答案有点让我吃惊,那就是不要管结果(等结果),因为你根本等不到结果的到来。

弗里德曼给我们举了一个他自己的例子。他的报道类图书《从贝鲁特到耶路撒冷》是1989年出版的。在书中他根据自己在贝鲁特和耶路撒冷10年的经历,向世人介绍了一个真实的中东。这本书对当时的政治家们了解中东问题起到了很大的作用,也让他获得了普利策奖。

但是,到了2006年他给我们做报告时,过去了快20年,书中的内容很多已经不符合现实了。比如后来,巴以矛盾曾经出现了转机,以色列总理拉宾和巴勒斯坦领导人阿拉法特握了手,似乎和平要到来了,然后一个被暗杀,一个病逝,这些结果都是始料未及的。

今天,以色列和巴勒斯坦旧的问题解决了,又出现了新的问题,新的问题书中显然不可能提及。因此弗里德曼认为,纪实性报道不要太在意结尾,要把已经发生的事情赶快写好,让读者在第一时间看到准确的报道是最重要的。至于结论,那是历史学家的事情。

那一次在Google,他主要是介绍新书《世界是平的》,今天回过头来看他那本书中介绍的全球化今天已经完全过时了,但是当时他的书让很多人思考全球化的问题,并且采取了行动,这样纪实报道的目的就达到了。

从弗里德曼的经验我们可以知道,如果一个报道给不出结论,就千万不要牵强附会地下一个对自己有利的结论。今天有些报道,内容本身不错,但是被胡乱下结论毁了。

弗里德曼讲,纪实报道的价值体现在两方面。

首先,正是有了这样的纪实报道,让全世界都知道真相,在一定程度上改变了历史的进程。他认为,一件事早报道和晚报道,其结局是不同的。

其次,纪实报道要带给读者一双眼睛。比如,虽然从上个世纪80年代末到21世纪初,中东地区发生了天翻地覆的变化,但这只是表面现象。政治与宗教、商业与社会、人性与利益、仁爱与漠然,依然在相互角力。读者通过读纪实报道,学会了解事实、观察社会、讨论问题,这永远不会过时。

3.要注意讲故事的视角和内容的选取

记者做一次现场报道很容易,把真相讲出来就可以了。但是要做深度的系列报道、跟踪报道难度就要大得多。弗里德曼在中东呆了近10年时间,用他的话讲,几乎每天发生的事情都值得写,如何选取内容,如何讲故事,带着读者从什么视角来看问题,就是一门艺术了。

在《从贝鲁特到耶路撒冷》一书中,弗里德曼把重点放在了讲述黎巴嫩的磨难和动荡。他讲,在黎巴嫩,他是一个冷眼旁观的局外人,在那儿的生活没有任何个人利益,他不因此高兴,也不因此绝望,但是他对中东充满了好奇心,那段经历使得他的好奇心如愿以偿。

对于世界上绝大部分人来讲,一辈子都不会去黎巴嫩,更不会经历那里纷飞的战火,因此和他一样充满好奇心。

在这本书里,他就用大家的好奇心牵着读者走。弗里德曼的这本书是纪实作品,但是很像故事书,这是因为作者精选了那些能够引起读者好奇的故事来支持他的思想。

写耶路撒冷对他来讲就有点难了。作为一个犹太人,他很难做到完全中立不带感情色彩。因此他选择另一种创作的视角,就是做对比。

以色列和黎巴嫩不仅在同一地区,而且一百多年前有相似之处,都是处于殖民统治状态。但是后来那里有了两个不同起源和命运的政体,今天产生了不同的结果。作者通过回顾历史反思宗教政治对中东国家带来的结果。

总的来讲,我觉得弗里德曼关于贝鲁特的部分写得比耶路撒冷的部分更吸引人,这说明牵动读者对于纪实事件的好奇心,不断随着作者的眼睛看世界,要比作者大段分析要吸引人。

4.人物的塑造和场景的还原

纪实作品中也有人物,那些人物也需要塑造。当然在这些作品中,不能胡乱编造人物故事,因此纪实文学作品中人物的塑造更准确地讲是人物形象的设置。

比如,2016年奥运会,中国女排夺得了冠军,记者们都去报道主教练郎平。对于郎平的形象,有各种塑造方法,将她写成一个能够鼓舞士气、临场指挥水平很高的教练,是绝大部分记者采用的方法。但是这样的报道不会出彩,因为没有给读者带来新的信息。

我看过的一篇报道就写得很有意思,讲郎平用了大量的数据统计来帮助训练和制定战术,这就将郎平塑造成一个懂得高科技的教练。

纪实报道要给读者画面感,因此重建场景对这类写作是必不可少的。

在《从贝鲁特到耶路撒冷》一书中,作者一开始给我们的是什么画面呢?刚下飞机,就看到千疮百孔的机场以及荷枪实弹的军人;几周之后,他租住的公寓就被炸了。这就是作者给我们重构的场景。当然,场景的还原必须来自于自己亲身经历,而非想象。

除了弗里德曼给出的经验之谈,我个人还有一条体会可以分享给大家——要想给读者身临其境的感觉,自己先要尽可能地靠近现场。

亚马逊网站上读者是这样评价弗里德曼的,外人看到的是(中东的)高墙,而不是高墙内的庭院,然后凭主观想象里面的情景,弗里德曼带着大家进入了庭院。

当然,靠近现场是有风险的。匈牙利裔的美国战地记者卡帕在西班牙内战中拍摄了《倒下的士兵》,由于从照片上看,拍摄的距离非常近,一些人怀疑卡帕是摆拍,卡帕轻蔑地回答,那是因为你们自己走得不够近。

我很能理解卡帕这种说法的合理性,我以前在巴尔的摩的房东Ed(爱-得)就是这样一位摄影记者。他供职于《巴尔的摩太阳报》,后来为了拍出有意义的照片,去了战火纷飞的索马里,他太太天天为他祈祷。经过了半年的枪林弹雨,他总算平安回来,随后又被提名了普利策奖。

不仅纪实作品需要深入到一线获得信息,很多其他题材的写作也是如此。我在写《浪潮之巅》之前,去过很多公司和里面的员工了解该公司不为外人所知的情况。很多人稿子或者书写得好,是因为拿到了别人没有的素材。

小结:

我们在工作中,经常要写工作中的一些事情,这些类似于纪实报道。客观性、时效性、讲故事的视角、人物的塑造和场景的还原,是我们要注意的要素。大家不妨在写年终总结时,考虑一下这几个因素。

作业:

你还读过哪些非虚构佳作?选择你最喜欢的一部,写一段不超过200字的评论,推荐给大家。

1.在报道类的写作中,时间、地点、人物或者对象必须明确具体,意义明确、事情发生的起因和经过必须确凿、不能含糊不清。 2.纪实报道要给读者画面感,因此重建场景必不可少。 3.要写工作中的一些事情时,客观性、时效性、讲故事的视角、人物的塑造和场景的还原,是我们要注意的要素。