这一讲我们聊聊元曲的代表作《西厢记》。

前两讲我们讲的唐诗和宋词,虽然是中国文学的瑰宝,但有些人觉得,它们只能影响士大夫阶层的思想和审美情趣,对于不识字的老百姓来讲,传播不了什么思想。但不识字,文学就完全没用了吗?那倒不一定。

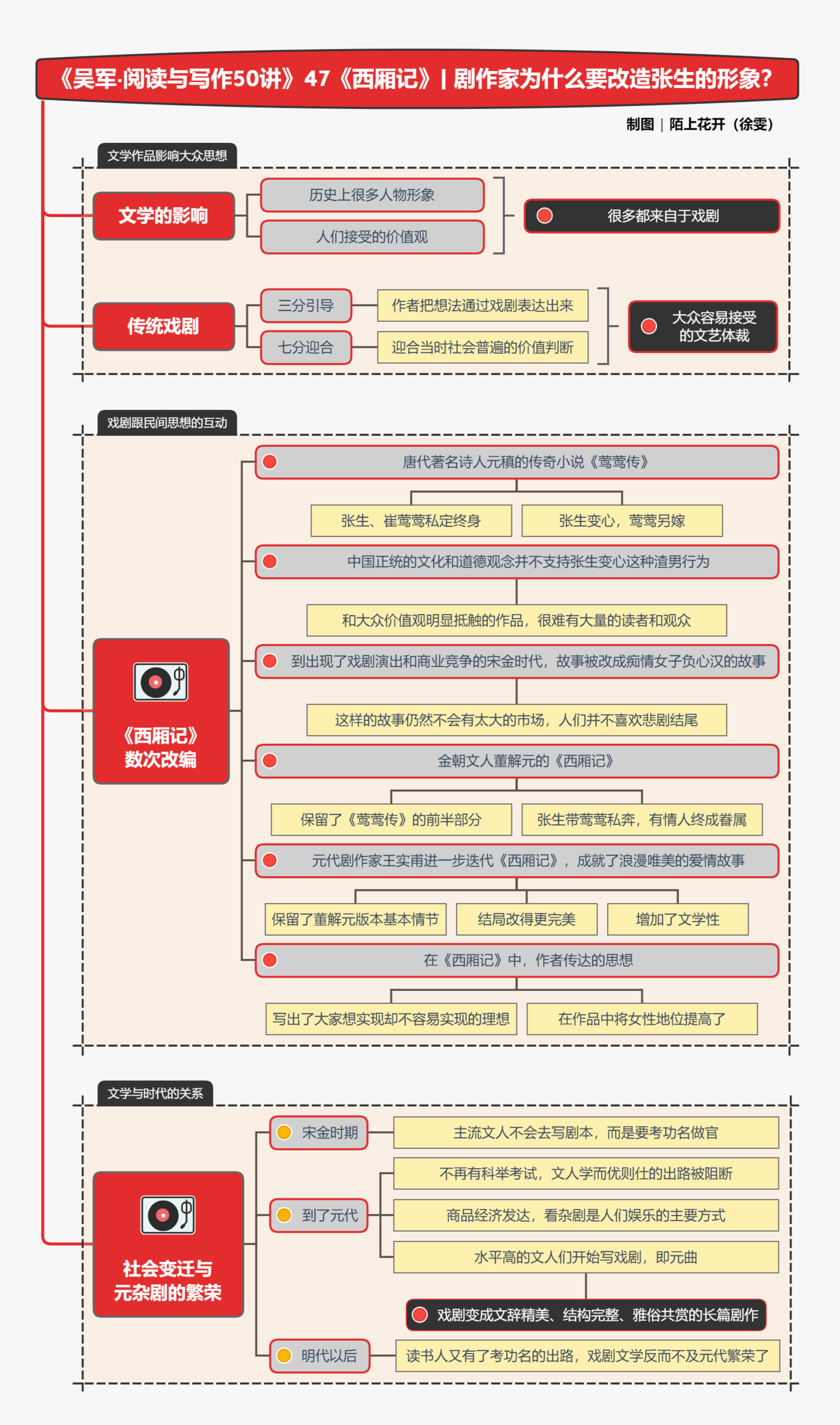

文学对人的影响,其实比你想象得要大得多。如果我问你,在老百姓心目中,关公的忠勇形象和曹操的奸雄形象,是从何而来的?很多人会说是看戏得到的印象。没错,历史上很多人的形象,以及人们接受的价值观,都来自于戏剧。

比如说,一提中国古代的奸臣,很多人马上会想到明代的严嵩,这种印象很大程度就是拜戏剧所赐。

古代大奸臣哪朝哪代都有,比严嵩更坏的也不少,但是严嵩的名气特别大,这要“感谢”严嵩的一个对头,大才子王世贞。王世贞因为父亲被严嵩害死,因此以后就不断地用笔把严嵩往历史的耻辱柱上钉。

他写了一部戏剧《鸣凤记》,专门讲严嵩父子罪恶行径。因此从明朝开始,严嵩白鼻子奸臣形象就被树立起来了。虽然有人讲《鸣凤记》可能是王世贞的学生写的,但不管是他们师徒谁写的,这些观点来自王世贞。

王世贞还写了一本《嘉靖以来内阁首辅传》,在书中凡是严嵩做的事,都是坏事,凡是和严嵩做对的人都是好人。这本书后来成为很多描写严嵩的戏剧,比如《一捧雪》和《打严嵩》的根据。

普通老百姓不会去看历史书,也懒得花时间去搞清楚朝廷大臣们的对与错,但是看了戏,他们就会对某个人物有共识,如果这个共识符合社会对惩恶扬善的期盼,还会代代相传,于是严嵩就成了头号奸臣。

这就是戏剧的力量。所以有人读到严嵩和王世贞的恩怨时感叹道,得罪谁也不要得罪能写的文人。

为什么传统戏剧能对民众的价值观和认知产生如此重大的影响呢?

因为传统戏剧常常会用三分引导、七分迎合的表达方式,是少有的大众容易接受的文艺体裁。

所谓三分引导,就是剧作家要把自己的想法通过戏剧表达出来,而七分迎合并非完全是揣测观众的想法,而是要迎合当时社会普遍的价值判断。

比如在关于严嵩的戏剧中,会有忠有奸,但奸人终得上天报应,这是迎合大众的部分,至于谁是奸,谁是忠,面对奸臣,忠臣该怎么做,这就是作者要表达的想法了。

这一讲,我会通过《西厢记》故事里张生的形象演变,来跟你谈谈戏剧跟民间思想的关系。

《西厢记》的故事可以追溯到唐代著名诗人元稹写的传奇小说《莺莺传》。这个传奇小说一开始的故事情节和后来的《西厢记》是一致的。

在故事中,张生旅居在普救寺时遇到匪乱,救了同在寺中的远房姨母郑氏母女,并因此对美貌的远房表妹莺莺动了心。经过莺莺的丫鬟红娘牵线搭桥,两人成就好事。到此为止,这似乎是一个私定终身的爱情故事。但是接下来的情节就非常狗血了。

张生赴京应试未中,虽然莺莺依然一往情深,但是张生不久就变心了,另娶他人。对于自己的这种行为,张生还总结出一堆红颜祸水的歪理为自己开脱。后来,莺莺当然也另嫁,而张生路过莺莺家门时,居然以外兄的身份请求相见,遭莺莺拒绝。

从宋代开始,一直到现代,很多学者,包括鲁迅先生和陈寅恪先生,都认为张生就是元稹本人,而崔莺莺就是他的表妹崔双文。

元稹自己和《莺莺传》里的张生,在行为上是高度一致的。元稹一辈子的感情经历就是遇到一个爱一个,然后为了前程抛弃一个,再娶另一个,不断重复,生命不息,折腾不止。

就在他妻子去世,写完前面那首“曾经沧海”的诗的时候,身在外地的元稹并没有奔丧,转身开始和女诗人薛涛相爱了。这也算是对那句诗的讽刺。

我过去读元稹的诗 “曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,还颇为感动,后来了解他的生平,就深深体会到什么叫做“要看一个人怎么做,不要看他怎么说”。

但我要提醒你,这样的一个故事,这样的一个张生,如果搬到舞台上,是会给观众骂死的。

即便在古代的男权社会,大家也觉得张生是个渣男,纷纷谴责。包括宋代词人秦观在内的很多文人,都会写诗文表达对崔莺莺的同情,谴责张生的始乱终弃。虽然《莺莺传》里发生的故事,在现实中并不少见,但是至少中国正统的文化和道德观念并不支持这种渣男行为。

可以说,和大众价值观明显抵触的作品,很难有大量的读者和观众。到出现了戏剧演出和商业竞争的宋金时代,这个故事就被改成了痴情女子负心汉的故事。

但这样的故事,仍然是不会有太大的市场,人们并不喜欢悲剧结尾。因此,剧作家就开始把这个故事中大家喜爱的部分,即前半部分保留下来,然后再给故事安排一个大团圆的结尾。

这样就完成了七分迎合的任务,而完成这件事的,是金朝文人董解元(董解元并不叫解元,我们今天对他的生平了解甚少,解元是对当时读书人的尊称,就像今天说董博士或者董教授一样)。

董解元保留了《莺莺传》中的前半部分,把后半部分改成了如下的情节:

张生在考中了功名后,有一个叫郑恒的年轻人编造谎言说张生负心,在京城另娶他人,崔母要莺莺嫁于郑恒,但这时张生赶回来,带崔莺莺私奔,有情人终成眷属。

当然,这样一来这个故事再叫做《莺莺传》就不合适了,于是董解元将之改名为《西厢记》。

在《西厢记》中,无论是张生还是崔莺莺,都是正面形象了。同时,为了增加戏剧性,只好把崔莺莺的母亲放到他们的对立面去,同时还给张生创造出一个叫郑恒的情敌。

而我们今天读到的《西厢记》,还经过元代剧作家王实甫的进一步迭代。他保留了董解元版本的基本故事情节,但是做了两个重大的修改。

1.结局改得更完美

张生和崔莺莺两个人不是私奔,而是光明正大地走到了一起。为了增加故事的合理性,红娘这个牵线的角色就变得特别重要了。在王实甫的《西厢记》中,红娘这个配角的形象,在很多人心目中甚至超过了主角崔莺莺。

2.增加了文学性

在这以后,老百姓会在舞台上看故事,而文人们则会在花前月下品读作品。

在《红楼梦》里有这样一个情节——贾宝玉和林黛玉要偷偷地读《西厢记》。那是一个春光明媚的日子,贾宝玉坐在园子里聚精会神地看《西厢记》,林黛玉葬完花经过那里,和他一起看。

曹雪芹给我们描绘了一个浪漫唯美的画面,表现出这两个情侣共同沉浸在理想的爱情之中。

通过对张生形象的改造、大团圆的结局和文学性的提高,《西厢记》有了在士人和老百姓中广泛传播的读者基础。

这就给我们作为写作者一个提醒,你想要表达自己的想法,也要努力扩大自己的受众范围。传统戏剧的七分迎合、三分引导值得借鉴,当然迎合和引导的比例,需要自己拿捏。

那么在《西厢记》当中,作者传达了哪些思想呢?

1.作者写出了大家想实现却不容易实现的理想

在这部剧里,是遇到自己一见钟情的对象,娶一个大家小姐,考中功名、封妻荫子。人们在现实中得不到的东西,很容易寄托于戏剧。这样的戏大家看多了,慢慢就把这样的生活当作了目标。

在中国古人的内心中,并不缺少浪漫的情怀,但现实并不浪漫。《西厢记》营造一个浪漫的氛围和完美的结局,非常符合人们弥补现实缺憾的需求。

2.作者在作品中将女性的地位提高了

无论是莺莺还是红娘,她们的行为都是主动的,这可能和王实甫生活在元代有关。《西厢记》也因此成为古代支持女性追求自主婚姻的作品,进一步影响了民间思想,红娘也因此成了媒人的代名词。

最后我想从社会变迁的角度,跟你聊聊元杂剧的繁荣。

中国古代戏剧到了元代达到顶峰是有它的道理的。在宋金时期,主流的文人是不会去写剧本的,他们要考功名做官。但是到了元代,不再有科举考试了,文人们学而优则仕的出路被阻断了,而当时商品经济发达,看杂剧是人们娱乐的主要方式,于是水平高的文人们都开始写戏剧,即元曲。

从此,中国的戏剧就由本来结构不严整的短小戏曲,变成了文辞精美、结构完整、能够雅俗共赏的长篇剧作了。明代之后,读书人们又有了考功名的出路,戏剧文学反而不及元代繁荣了。这又反映出文学与时代的关系。

小结:

1.文学作品想要影响大众的思想,既要有引导,也要有迎合。

2.《西厢记》故事的数次改编,显示了剧作家跟民间思想的互动关系

作业:

你是怎么看待张生形象的变迁的?欢迎在留言区跟大家分享。

1.传统戏剧常常会用三分引导、七分迎合的表达方式,是少有的大众容易接受的文艺体裁。 2.《西厢记》可以追溯到唐代诗人元稹写的传奇小说《莺莺传》,原本是个悲剧故事,经过金朝文人董解元、元代剧作家王实甫等的数次改编,才变成了现在这样一个浪漫唯美的爱情故事。 3.元代没有科举考试,文人们无法学而优则仕,正值商品经济发展,看杂剧是人们娱乐的主要方式,于是水平高的文人们都开始写戏剧,元曲繁荣。