说完唐诗,这一讲,我们谈宋词。

我在中学时代,曾经很痴迷古典诗词,甚至还自己学着写诗填词。当然我没成为诗人,但那个时候因此背了很多诗词,觉得受益终身。

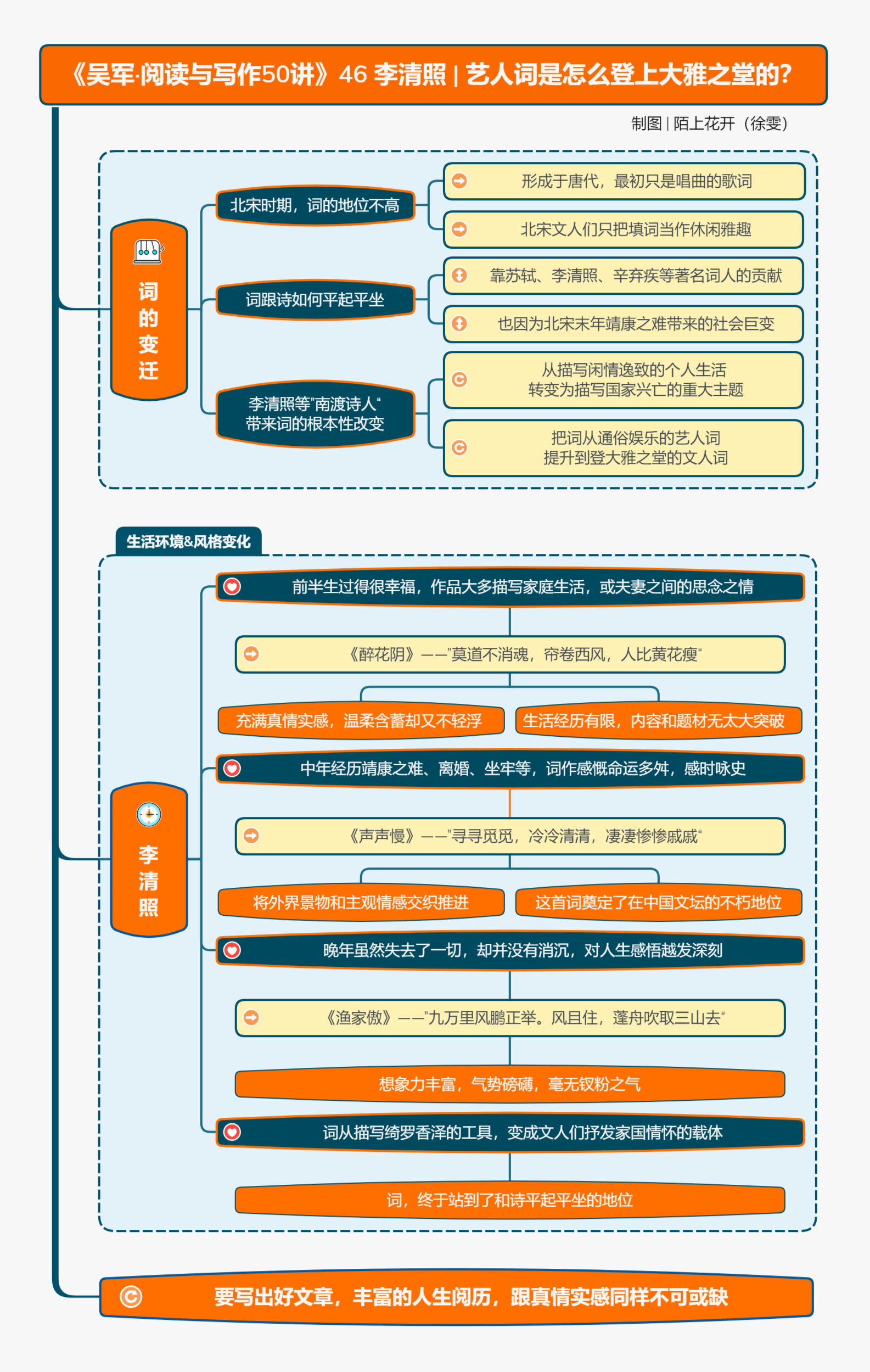

不过,那个时候我们习惯说唐诗宋词,把它们当作古典诗歌的双峰。后来读了更多书,我才明白,其实在南宋之前,词是无法和诗相提并论的。

正是因为苏轼、李清照、辛弃疾这些文人的努力,词才从歌楼舞馆里的流行歌曲,变成了登上大雅之堂的文学经典。这一讲,我们就重点聊聊李清照。

在北宋时期,词的地位并不高。

首先,词的起点不高。词形成于唐代,最初只是唱曲的歌词,也被称为曲子词。唱曲嘛,当然都是发生在酒楼歌肆,或者士大夫的宴饮场合。这就像今天大家喝酒高兴时编两句顺口溜。比如韦应物用《调笑令》写过一匹迷途的马,整首词是这样写的:

胡马,胡马,远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶,东望西望路迷。迷路,迷路,边草无穷日暮。

这简直就是顺口溜,你完全无法将它和写了“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”的那个诗人联系起来。

其次,虽然词在北宋繁荣起来,但是文人们只是把填词当作休闲的雅趣而已,认为写诗才是正经事。

虽然在中晚唐之后,诗人们,比如张志和、白居易、刘禹锡和韦应物等诗人开始填词了,并且有张志和的《渔歌子》和白居易的《忆江南》这些语言生动、格调清新、寄情于景的好词,但是绝大多数文人写词都是业余的娱乐消遣,他们并没有把词当作一种严肃的文学体裁。

大词人柳永,你上中学可能读过他的《雨霖铃》,那首词离别之情写得很好:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。 今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。 此去经年,应是良辰好景虚设。 便纵有千种风情,更与何人说?

不过,柳永当时成天混迹于青楼,写的都是轻浮香艳的词。虽然他出身大族,也考中了功名,但因为只写艳词,被宋仁宗厌恶,考上功名之后,吏部也不敢给他官做。

柳永没办法,只好去找同样写词的宰相晏殊。晏殊上来就调侃他,说“贤俊作曲子么?”

这个曲子就是词。柳永虽然地位低下,却有文人的傲气,反唇相讥道:“只如相公亦作曲子。”晏殊当然很不高兴,就说:“殊虽作曲子,不曾道:‘针线慵拈伴伊坐。’”意思是说,我虽然也填词,却不会写你那样格调低的词。

别看晏殊虽然看不上柳永,但那个时代,词本来就是用于歌楼舞馆演唱的通俗文学,即便是欧阳修这样的大文豪填词,也都是柔媚婉转一路,我们今天看,也并不比柳永端庄多少。

那词是怎么跟诗平起平坐的呢?我觉得一来是靠苏轼、李清照和辛弃疾这些著名的词人的贡献,二来也要感谢北宋末年靖康之难带来的社会巨变。这段历史你大概也听过,来自北方的女真人,攻陷了北宋京师汴梁,也就是今天的开封,把宋钦宗和宋徽宗都掳走了。

苏轼可以讲是北宋第一个扩大了词的表现功能和题材的文人。过去词的题材无非是恋情、离别、伤时,首先是苏轼以一己之力,将它变成了表达人生思考的文学体裁,比如他的《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》,思想深度可以和杜甫或者李白的诗相比。

当然,词后来更根本性的改变则是由李清照、张孝祥、朱敦儒这些“南渡词人”完成的。

他们的词前后风格差别很大,从描写闲情逸致的个人生活,转变为描写国家兴亡的重大主题。在这些人中,我觉得,李清照格外突出,是中国历史上最了不起的女词人。把词从通俗娱乐的艺人词,提升到登大雅之堂的文人词,她功不可没。

而李清照给我的最大启发就是,想写一篇好文章,需要有真情实感,而真情实感常常又来自于丰富的经历,这也是我们在读万卷书的同时,还需要行万里路的原因。

要了解李清照词风格的变化,先要了解一下她早期的词和生活环境。

李清照出生于一个中等的官宦人家,但是她母亲娘家王家是名门大族,因此李清照从小就接受了非常良好的教育,这和当时大部分官宦人家的女子只是识个字,做做女红完全不同。

李清照后来嫁了同是官宦人家出身的赵明诚,赵明诚是所谓的金石学家,你可以把他理解为一个文化素养很高的古董收藏家。

李清照的前半生过得很幸福,她在那个时期的词大多是描写幸福的家庭生活,或者夫妻之间思念之情的。其中最有名的,当属她在重阳佳节思念差旅在外的丈夫时写下的《醉花阴》:

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。 佳节又重阳,玉枕纱厨, 半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。 莫道不销魂,帘卷西风, 人比黄花瘦。

这首词虽然也和当时很多词一样是写离情的,但因为充满了真情实感,温柔含蓄而绝无“曲子词”那种轻浮的感觉,为历代文人赞颂。

根据清朝徐釚《词苑丛谈》的记载,据说赵明诚拿到这首词后,自愧不如,废寝忘食地三天写了15首,然后拿给朋友陆德夫(北宋的一位文人)看。陆德夫说:“只有‘莫道不销魂’三句绝佳。”

这时的李清照可以讲写词的技巧已经到了炉火纯青的地步,风格清新婉约,但是由于生活经历有限,她的作品在内容和题材上,比起前辈的词人也并没有太大的突破。

我今天欣赏她那个时期的词,是处于“养性”的目的,体会她的文笔和表达情感的方式,但是不会被她的词震撼。这和我读南唐后主李煜前期的词感觉是一样的。

但李清照43岁那年,发生了靖康之难,这时李清照女丈夫的一面就体现出来了。

当时,赵明诚因为母奔丧先到了南方。李清照一个人担负起全家南迁的事宜。她将重要的文物装了15大车(还留下10个房间的带不走),在兵荒马乱的年代,经历了很多坎坷,将它们运到了江南。

相比李清照,赵明诚就懦弱得多,他在南宋朝廷身为地方官,遇到叛乱时却不思守土,而是弃城逃跑。赵明诚因临阵脱逃被革了职,后来虽然再被起用,但第二年便郁郁而终,此后李清照的日子就更艰难了。

几年后,她跟一位叫张汝舟的下级军官结了婚,但张汝舟品行低劣,婚后两人性格不合,那个时代女子并没有提出离婚的权力,于是李清照冒着自己也得坐牢的风险,把张汝舟的科举舞弊告上了公堂。还好,李清照在友人的帮助下很快被释放了。这样刚烈的女子,在中国历史上不多见。

国破家亡,既让李清照看到了国家的不幸遭遇,又彻底毁掉了她原先无忧无虑幸福的生活。在这个过程中,她经历了太多事,对人生的感悟越来越深刻,从此词和诗文的风格发生了巨大的变化。词作多是感慨命运多舛,诗文则是感时咏史。这时期,李清照最有代表性的作品是《声声慢》:

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 乍暖还寒时候,最难将息。 三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急? 雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积。 憔悴损,如今有谁堪摘? 守着窗儿独自,怎生得黑? 梧桐更兼细雨, 到黄昏、点点滴滴。 这次第,怎一个愁字了得?

对于这首词的妙处,首先在开头的七叠字上,这是过去诗词都不曾有的写法,也成为后世很多文人学习的样板。

不过,这还只是这首词浅层的精妙所在。国学大师梁启超对这首词的评论更深刻,他讲“这首词写从早到晚一天的实感。那种茕独凄惶的景况,非本人不能领略,所以一字一泪,都是咬着牙根咽下”。

这首词的核心是个愁字,为了写它,李清照将外界景物和主观情感一层层交织推进,最后让一个愁字愈结愈大,大到心无法包容的地步。因此,相比之前清新婉约的风格,这首词可以讲是韵味苍凉。

如果我们对比李后主的名句——“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,它也是表达愁绪,但是还是有大小有边界的,李清照这个愁字,则是无边的,读者将它想成多大就说多大。可以讲,这首词奠定了李清照在中国文坛上的不朽地位。

从李清照早年的诗词中,我看到的是一个有情趣、热爱生活的人,但是这种生活跟腐朽奢靡不沾边。晚年她虽然失去了一切,却并没有消沉。

她将大部分时间和精力用于整理和完成赵明诚写了一半的《金石录》一书,这是中国早期最重要的金石研究专著之一。李清照可以讲是一个外柔内刚的人,虽为女子,却不乏男儿气。

李清照写过这样的一首《渔家傲》:

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。 仿佛梦魂归帝所, 闻天语,殷勤问我归何处。 我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。 九万里风鹏正举, 风休住,蓬舟吹取三山去!

这首词,想象力丰富,气势磅礴,毫无钗粉之气,如果不说是她写的,大家可能会猜这出自苏轼、辛弃疾之笔。

当然南渡的词人不止李清照一位,他们的经历和文风的变化和李清照都有相似之处。在他们的推动下,词从描写绮罗香泽的工具,变成了文人们抒发家国情怀的工具,才站到了和诗平起平坐的地位。

小结:

李清照用白描的手法,凄婉悲怆的格调,把当时国家和个人的悲剧真实地记录下来,将宋词推向了新的高峰。从李清照的创作经历,我们可以得到启发:要写好的文章,丰富的人生阅历,跟真情实感同样不可或缺。这一点我们在后面讲纪实文学和纪实报道时还会再讲到。

作业:

你是怎么理解人生阅历跟写作的关系的,你自己的成长和写作中,有没有相应的变化?欢迎在留言区跟大家分享。

1.正是因为苏轼、李清照、辛弃疾这些文人的努力,词才从歌楼舞馆里的流行歌曲,变成了登上大雅之堂的文学经典。 2.李清照经历了靖康之难、离婚、坐牢等事情后,对人生的感悟越发深刻,词和诗文的风格从此发生巨大的变化。 3.要写好的文章,丰富的人生阅历,跟真情实感同样不可或缺。