从这一讲开始,我会尝试从体裁的角度,来聊聊文学的欣赏与写作的个人经验,这一讲我们谈唐诗。

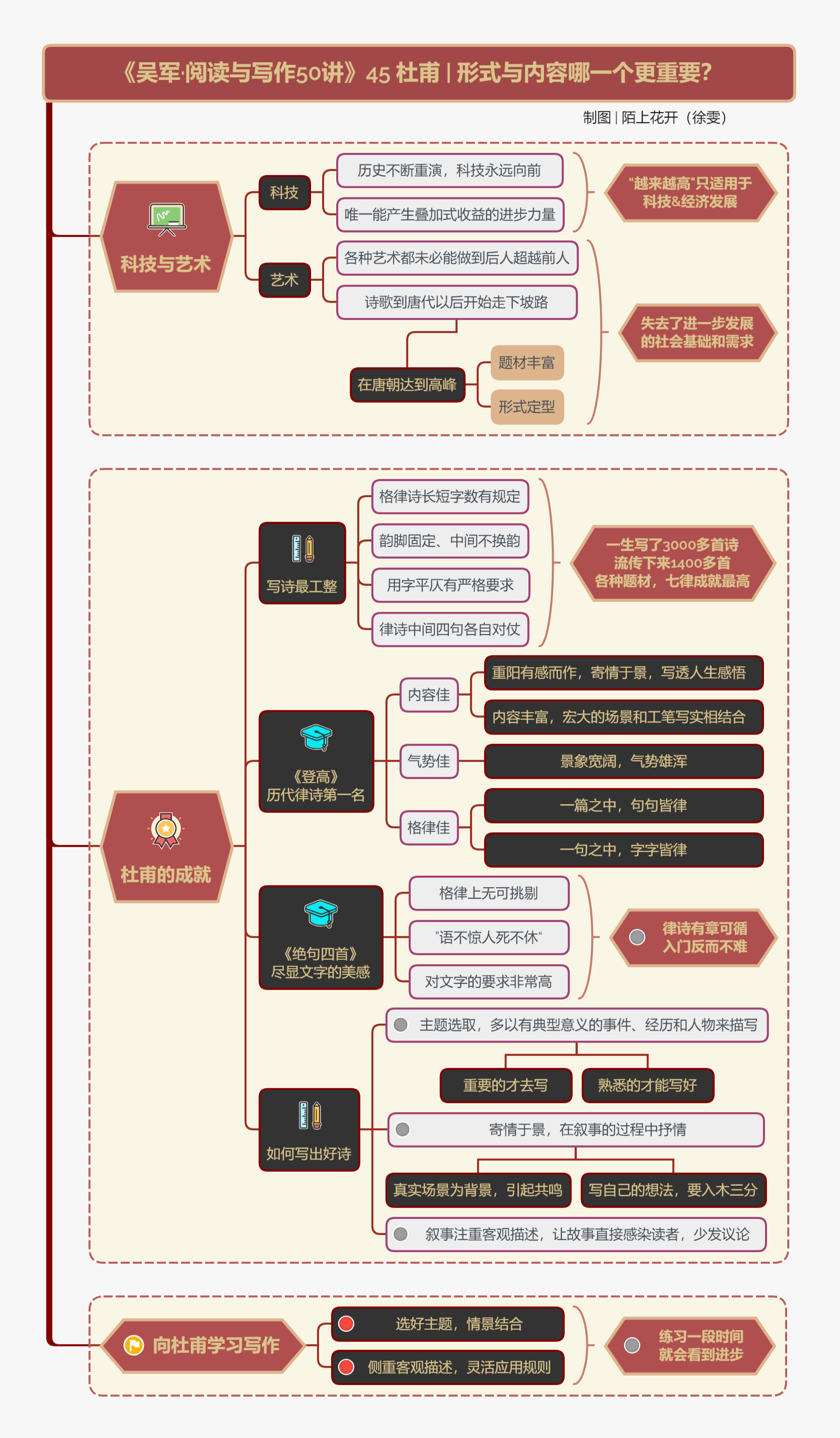

中国的诗歌水平最高的时代是在唐朝,再往后其实是在走下坡路。如果你上过我的《科技史纲60讲》,应该会有一个印象,我讲过,历史不断重演,科技永远向前,科技是唯一能够产生可叠加式收益的进步力量。

对比之下,你可能就会有一个问题,为什么我会说中国诗歌到了唐代以后在走下坡路,为什么无法随着社会的进步逐步提高呢?其实不仅是诗歌,各种艺术都未必能做到后人超越前人。“越来越高”这样的规律只适用于科技发展或者经济的发展,不适合于艺术。具体到诗歌,我觉得,唐朝之后,它进一步发展的社会基础和需求不存在了。

诗歌在唐代达到高峰有两个标志,一个是题材丰富了,另一个是诗歌的各种形式定型了。这些都是唐代人的创新,以后的文人其实在这两方面都没有太多的突破。我们今天重点通过我对杜甫的阅读,来谈谈唐诗在形式上的创新,以及这件事对写作方法论上的重要性。

中国早期诗歌的代表是《诗经》和《楚辞》,它们读起来和唐诗的差异极大,最早有点唐诗样子的诗歌是汉代的古诗,今天流传下来的代表性作品是《古诗十九首》。那些诗我都非常喜欢,尤其是:

生年不满百,常怀千岁忧。 昼短苦夜长,何不秉烛游。

《古诗十九首》我过去基本上都能背下来,要做到这件事其实并不难,因为这些诗都押韵,读起来琅琅上口,而且通俗易懂。这十九首能流传下来,是靠内容取胜的,它们反映了古人对人生的思考,有一种忧伤的美,表现出道家的哲学意境。

但公平地讲,这十九首诗和唐代之前的诗,除了押韵,还没有什么格律可言。另外在隋唐之前,写诗的人其实并不多,诗歌也没有广泛流传。这里面有一个技术的原因,就是印刷术没有出现。

到了唐代,印刷术的普及带来了文化的大繁荣。这时的诗歌和过去完全不同了,虽然类似于汉乐府和魏晋南北朝的古体诗还存在,但大家写得更多的是格律诗,也就是绝句和律诗。在格律诗中,不仅诗的长短、字数有规定,一首诗的韵脚要固定,中间不换韵,而且每句诗中用字的平仄,也有严格的要求。尤其是,律诗还要求中间四句各自对仗。写诗符合这些规范,就被称为工整,否则就不工整。

在唐代诗人中,写诗最工整的是谁呢?是大家熟知的诗人杜甫。

读杜甫,如果仅仅局限于中学课本,你恐怕还没真正体会到杜甫诗歌的风格。杜甫一生写了3000多首诗,流传下的也有1400多首,包括各种题材的诗,不过以七律成就最高。其中《登高》一首被历代文人所推崇,很多人甚至认为它排在中国历代律诗第一名。我们不妨先来欣赏一下这首诗,体会它的文字之美:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

这首诗我把它总结为三佳。

1.内容佳

这首诗是杜甫在重阳节登高有感而作,寄情于景,写透了他对人生的感悟。虽然这首诗只有56字,内容却极为丰富。比如第一句就写了风、天、猿、渚、沙、鸟六种景,而且宏大的场景和工笔写实相结合。在这个意义上,我不由联想到了米开朗基罗在西斯廷教堂天顶画的《创世纪》。

2.气势佳

曾国藩在论文章之道时讲,文章的气势要雄奇。杜甫的这首诗景象宽阔、气势雄浑,特别是中间“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台”四句。

3.格律佳

对于律诗来讲,颔联(即第三、四句)和颈联(即第五、六句)需要对仗,至于剩下的首尾两联,只需要平仄对应和押韵即可。但这首诗很特别,四联句句对仗都非常工整。后人评价它是一篇之中,句句皆律,一句之中,字字皆律。明代的文艺批评家胡应麟,在他的《诗薮》中说这首诗:“(全诗)五十六字,如海底珊瑚,瘦劲难名,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧。”而且说他不光是唐人七言律诗第一,根本就是古今七律第一。

其实,这首诗还配得上一个“格调佳”,关于格调我们下一讲讲到宋词的时候再说。

杜甫的律诗和绝句,随便拎出一首,在格律上都无可挑剔。比如我们都很熟悉的《绝句四首》中的第三首:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

别看这只是他在杜甫草堂即兴而写的小诗,却也写得工工整整。虽然绝句这种题材,对仗不是必选项,但是杜甫依然全诗四句对得极为工整。杜甫曾经说,语不惊人死不休,这倒不是吹牛,而是他对自己诗歌中文字的要求非常高。细细品读杜甫的诗,对我来说,最能感觉汉语文字的美感。

说到这儿,你可能会想,诗歌的形式受到严格限制,写起来束手束脚,写诗是不是变得非常困难了呢?我的看法是,恰恰相反,律诗因为有章可循,入门反而并不难。这就如同你学习开车,一本驾规和驾驶指南在手,照着学一个周末就学会了。但是如果不给你那些规定,让你随便来,可能学一个月也学不会。

诗歌在有了定式之后,诗人们要做的事情,其实不是凭空写诗,而是在“填诗”,就如同我们说的填词一样。我在前面讲了日常要用到的各种应用文的写法,其实也就是给大家一个格式参考,让大家来填入内容。当然,填出来的诗有好的,也有差的。乾隆皇帝平生写了上万首诗,还有一堆文人帮他润色,结果还是一首也没流传下来,因为写得太差。那么怎样才能写出好诗呢?我们还是来看看杜甫是怎么做的。

首先杜甫的文学功底深厚,他的爷爷是大诗人杜审言,他从小就接受了非常正规的中国文化和儒家思想的教育。这和李白那种靠天赋写诗的人是不一样的。此外,他有四个写诗的原则,其实大家都可以学习,平时写作都用得上。

1.在主题的选取上,多以有典型意义的事件、经历和人物来描写。

我们在前面的课程里多次讲,该不该写,写什么不写什么,比怎样写更重要。至于什么该写,最简单的原则有两个,一个是重要性,另一个是自己熟悉能写得好的内容。杜甫绝大部分诗,写的都是对他触动很大的生活经历、当时大事件、在重要地点的感悟。

杜甫成就最高的时期是在安史之乱期间和之后,这时一方面他的创作水平到了炉火纯青的地步,另一方面他经历了太多值得记录的事情。

比如他的长诗《三吏》《三别》都是那时期的作品。那时,他每听到朝廷、官军传来一个好消息,都会写首诗;遇到他感受特别深的事情,无论是喜事还是伤心事,都会写诗记下来,因此他的诗被称为“诗史”。比如当时,吐蕃攻陷长安,唐代宗出逃,宦官专权、藩镇割据,朝廷内外交困。杜甫听说朝廷任命了新的剑南节度使,欣喜万分,回到成都,登楼凭眺,有感写下了《登楼》一诗:

花近高楼伤客心,万方多难此登临。 锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。 可怜后主还祠庙,日暮聊为梁甫吟。

诗中的北极朝廷是指唐王朝,西山寇盗是指吐蕃。由于有真实的历史事件做背景,不是无病呻吟,《唐诗别裁集》中称这首诗,“气象雄伟,笼盖宇宙,此杜诗之最上者。”

2.寄情于景,在叙事的过程中抒情。

我们在前面讲写日记时提到过,每一个人看到一件事都会有自己的想法,把当时的想法写下来很重要,但是写想法需要有真实的场景为背景,这样别人读起来才有味道,能够引起共鸣。当然,自己的想法要写得入木三分。

比如我们前面提到王羲之的《兰亭集序》就是一个很好的例子,它好就好在写下了王羲之当时的人生感悟。杜甫很多诗也都有这个特点,除了前面的《登高》和《登楼》二首,他在“游玩三峡”时写的五首咏怀古迹诗,是在叙事中抒情的代表。这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮,我们这里看其中写王昭君的一首,其余四首我们放到了文稿的最后。

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 画图省识春风面,环珮空归夜月魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论(这个字读二声,伦)。

这首诗写的是杜甫在王昭君的故里,感叹她的遭遇,远离故国之怨,难以言表。当然,作者也是通过王昭君的身世感慨自己的遭遇。其余的四首,也都抒发了自己怀才不遇、壮志难遂的悲怨心情。

杜甫是一个官宦人家子弟,从小就想像爷爷那样做官为朝廷效力,但是命途多舛。他考科举的那一年,遇上李林甫向唐玄宗汇报说,天下所有的人才都已经被朝廷录用了(野无遗贤),结果玄宗居然也信了李林甫的鬼话,包括杜甫在内的所有考生全部落榜。后来他虽然当过小官,但是仕途一直不顺。也正是如此,更激发出他的全部写作潜力,写了很多寄情于景的好诗。

3.叙事注重客观描述,让故事本身直接感染读者,少发议论。

还是以上面那首写王昭君的诗为例,八句中前七句都是客观记事,只有最后一句是作者一点点感慨。但是读者通过前七句,已经感受到一种苍凉的韵味了。

4.在格律诗原则不变的条件下,提升表现力,这是我们常说的在边界内做事情。

比如,杜甫的律诗常常会做一次主题反转。举一个例子,杜甫著名的《登岳阳楼》是这样写的:

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。

前一半写景,后一半写自己的近况和心情。这种转折写法在盛唐之后的诗中很常见。

小结:

很多人在写作时不喜欢受限制,觉得不受限制发挥的空间更大。是否如此呢,这就要看一个人驾驭文字的能力有多强了。和杜甫这种讲究形式的诗人形成鲜明对比的是不讲究形式,而更重视真情实感的大诗人李白。李白号称“诗仙”,这个仙字不是白说的。像《蜀道难》《将进酒》这样的诗,李白之后是不再有人能写出来的。

对于绝大部分人来讲,向杜甫学习更现实,在一定章法甚至定式的范围内,选好主题,情景结合,侧重客观描述,灵活应用规则,练习一段时间就会有进步。

作业:

你是怎么理解内容和形式的关系的,你有什么好用的写作格式?欢迎跟我分享。也欢迎同学们把自己的格律诗习作发到留言区,大家一起欣赏。

附咏怀古迹四首

其一 支离东北风尘际,飘泊西南天地间。 三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。 羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。 庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。 其二 摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。 怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。 江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。 最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。 其四 蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。 翠华想像空山里,玉殿虚无野寺中。 古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。 武侯祠堂常邻近,一体君臣祭祀同。 其五 诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。 三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。 伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。 运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

1.诗歌在唐代达到高峰有两个标志,一个是题材丰富,二是诗歌的各种形式定型。 2.杜甫一生写了3000多首诗,传世的有1400多首,涉及各种题材的诗,以七律成就最高。 3.对于绝大部分人来讲,向杜甫学习写作更现实,选好主题,情景结合,侧重客观描述,灵活应用规则,练习一段时间就会有进步。