我每年都会去欧洲旅行,坐内河游轮徜徉多瑙河,去萨尔斯堡参加音乐节,也接触了不少欧洲人。我遇到很多西欧和北欧的人,他们在生活中对物质的欲望不是很强烈,能吃饱饭,有地方睡觉就好,包括他们对婚姻家庭和两性关系的看法,不仅和东方人不同,和美国的清教徒也完全不同。

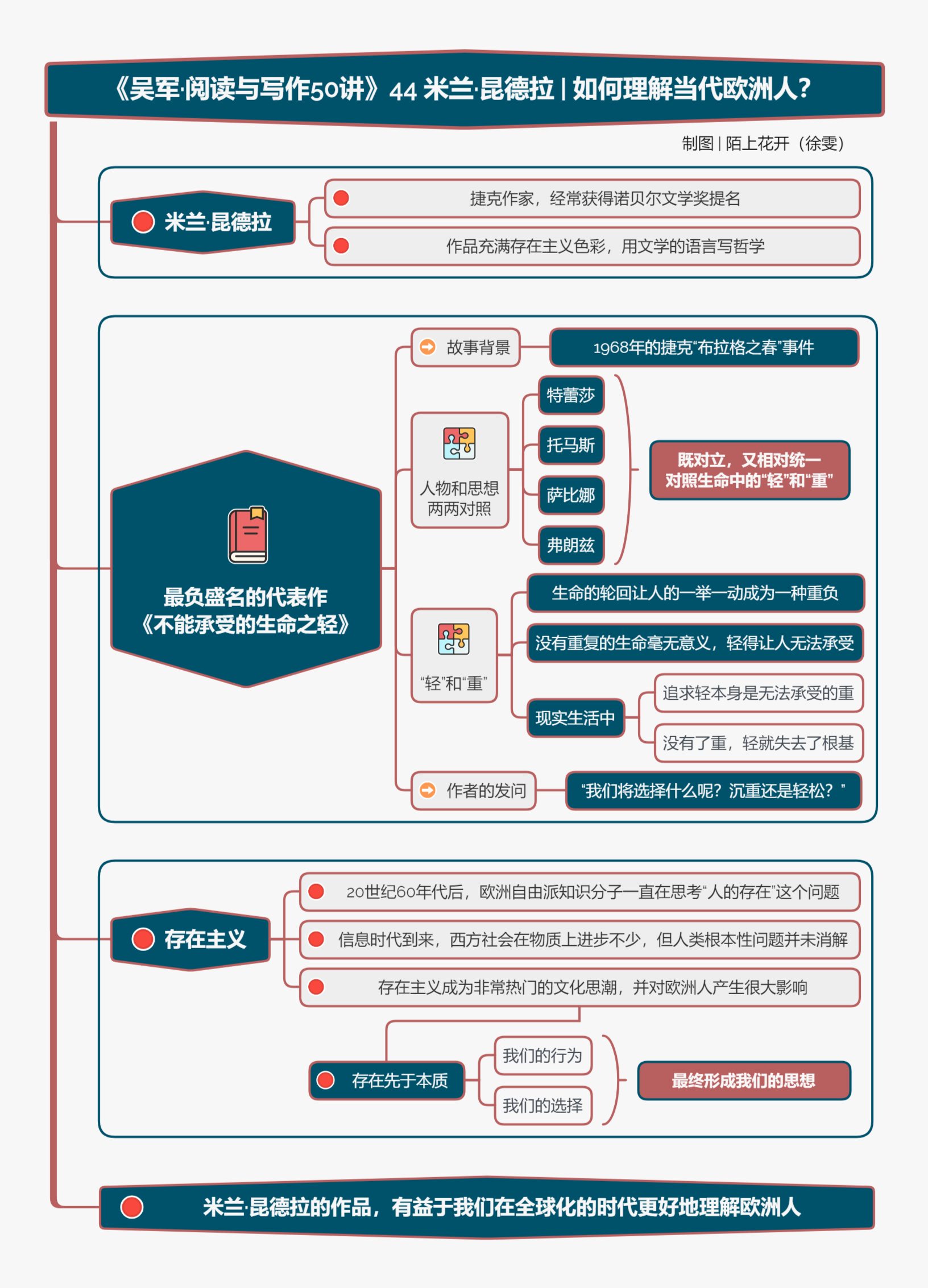

想要理解当代的欧洲人,我觉得,捷克作家米兰·昆德拉的作品不能不读。

米兰·昆德拉这个名字对中国读者来讲并不陌生,他经常得诺贝尔文学奖提名,因此每到10月份,他就和村上春树等人,出现在中国的媒体中,而他的代表作《不能承受的生命之轻》在中国也非常畅销。顺便说一句,这是现在小说的通行译名,我读这本小说的时候,它被翻译成《生命中不能承受之轻》。

这本书有很多种解读方式,这一次,我说的是个人的经验,会过滤掉政治和社会视角的解读,集中在人和人的关系上。

小说写的是1968年的捷克,主人公托马斯是一位生活在布拉格的外科医生,他在婚姻失败后,开始和多个情人交往。他有一套自己的理论,认为性和爱是可以分开的,而且他对自己的情人们总是一视同仁。所以,他和几个女性同时交往完全没有心理负担,而他的情人们也不好有所抱怨。

后来,托马斯遇到了特蕾莎,开始改变自己的想法,决定娶她。当时时局动荡不安,托马斯带着特蕾莎来到了瑞士,开始了新的生活。但是不习惯异乡生活的特蕾莎后来回到了捷克。托马斯在特蕾莎离开后,最初有一种重新获得自由的轻松,但是他发现自己其实已经无法再过回原来无拘无束的生活,于是回到捷克去找特蕾莎。

在捷克,托马斯不仅要受到特蕾莎的约束,还受到政治的约束。他因为发表文章丢了大医院里的工作,只能和特蕾莎到了农村。所幸的是,在那个天高皇帝远的地方,没有人关心他的政治表现,这让托马斯和特蕾莎可以有自己快乐的生活。不过作者暗示他们二人死于一场人为制造的车祸。

在书中,作者还安排了两条副线做对比。

第一条副线是托马斯与女艺术家萨宾娜的感情纠葛。萨宾娜曾经是托马斯的情妇之一,她漂亮,和托马斯有共同语言,因此是特蕾莎吃醋的对象。萨宾娜的生活态度和过去的托马斯非常像,她是一个能够把爱与性分割开的女性,因此她选择在自己的生活中没有责任,她认为忠诚是讨好大众的媚俗行为,因此她在感情中不断选择背叛。托马斯在和她的交往中两个人都没有负担,因此显得特别的“轻松”。

第二条副线是萨宾娜的情人,大学教授弗朗茨的故事。弗朗茨原本是一个比较传统的人,他原本有家庭,并对婚姻有坚定的信念。为了和萨宾娜在一起,弗朗茨离了婚,但是却被萨宾娜抛弃,因为萨宾娜并不想受到婚姻的约束。于是,弗朗茨的婚恋观受到了重创,他发现自己的想法可能还停留在上一代。像是矫枉过正,他要去过一种轰轰烈烈的生活,就和自己的学生相恋了。一次弗朗茨跑到柬埔寨参加了一场毫无意义的游行,遇到了抢劫,他想展现一下自己的勇气,和劫匪打斗起来,不幸被击倒而丧命。

这本书的写作手法是将人物和思想两两对照着写。比如托马斯和弗朗茨,特蕾莎和萨宾娜,他们彼此既对立,又形成相对的统一。当然,生命中的“轻”和“重”则是作者要重点对照的。

所谓生命之重,昆德拉引用了尼采的永恒轮回理论,但用文学语言这样讲:

“如果我们生命的每一秒钟都有无数次的重复,这就会像耶稣钉于十字架,被钉死在永恒上。”

我的理解是,这样一种轮回,让每个人的一举一动,变得极其重要,会给别人、给世界造成重大影响。因此生命就成了一种重负,沉沉地压在人身上。但如果没有轮回,生命一旦消失,没有了那些重复的东西,生命又变得毫无意义,轻得同样让人不能承受。个人生命如此,历史也是这样。

在这本书中,故事发生在1968年,这是苏联入侵捷克的“布拉格之春”事件发生的年代。你也能想象,托马斯生活在一个动荡的年代,他的每一次抉择,都意味着将失去一些东西。这让人感到非常沉重。于是托马斯和萨宾娜在男女关系上看似很随意的做法,就成了追求一个“轻”字。

虽然我们今天跟托马斯面临的社会环境全然不同,但关于生活之重的体验,其实我们每一个人也都有。往小事上说,大家在单位里每周要做的事情,总是做完一件又来了两件,没完没了,仿佛被钉在了十字架上。往大事上说,我们每一次的人生选择何尝不是沉重的。

同样,今天不少年轻人虽然有固定的伴侣,却不愿意结婚,也是想获得那种“轻”的感觉。似乎只有轻,才能平衡生活中的重。讲到这个轻,你可能会联想到我们前面讲的尼采讲的酒神精神,我觉得它们确实有联系。

但是,如果简简单单用一个“轻”就能化解生活中的重,那么问题就简单了。但现实生活中,追求轻本身就是一个无法承受的负担。这也是书名《生命中不能承受之轻》的由来。事实上没有了重,轻就失去了根基。在书中,特蕾莎是“生命之重”的化身,她在托马斯的一次出轨之后,也试着尝试了一次一夜情。这不仅不能让她解脱,还让她陷入麻烦和苦恼。也就是说,“轻”并不那么容易化解“重”。作者在书中讲了这样两句话:

“可是在每一个时代的爱情诗篇里,女人总渴望压在男人的身躯之下。也许最沉重的负担同时也是一种生活最为充实的象征,负担越沉,我们的生活也就越贴近大地,越趋近真切和实在。”

“完全没有负担,人变得比大气还轻,会高高地飞起,离别大地亦即离别真实的生活。他将变得似真非真,运动自由而毫无意义。

这说明“轻”实际上要以“重”作为基础的。然后,作者向所有的读者发问:

“那么我们将选择什么呢?沉重还是轻松?”

米兰·昆德拉的这个发问,其实是20世纪60年代之后,欧洲自由派知识分子经常问自己的问题。在信息时代到来之后,西方社会在物质上已经比二战之前进步了许多,但人类的根本性问题并未消解,只是掩藏在浮华喧嚣和全民娱乐之下。在这种背景下,存在主义成了非常热门的文化思潮,并且对欧洲人产生了很大的影响。存在主义按照它的当代代表人物让-保罗·萨特的说法,就是“存在先于本质”。这句话的含义是,按我自己的理解,就是人本身并没有先天的道德和灵魂,相反道德和灵魂都是人在生存中创造的。因此,人也没有义务遵守某个特定的道德标准,信仰特定的宗教,而是具有选择的自由。更通俗地讲,我们的行为,我们的选择,最终形成了我们的思想。

照理讲,要了解存在主义应当去看萨特的书,但是,他的书实在是太难读。我几次捧起来,然后又放下了。相比之下,同样思考这个问题的米兰·昆德拉,对我来说就容易多了。虽然昆德拉极力反对将他划归到某个主义中,但我觉得,他的作品确实充满了存在主义色彩,他是在用文学的语言写哲学。

书中的萨宾娜,在我看来很有今天女权主义者的色彩,而弗朗茨这个形象,也很像今天欧洲理想主义的知识分子。他们在年轻的时候接受的是比较规矩的教育,但是他们渴望更精彩的人生。弗朗茨就像写下《动物庄园》的英国作家乔治·奥维尔,虽然有上层社会身份,上过伊顿公学,但十分关注社会不公和底层民众,还跑到西班牙参加国际纵队,反对独裁者佛朗哥。

在存在主义思想的影响下,托马斯、特蕾莎、萨宾娜和弗朗茨的行为就容易理解了。他们都没有预先设定的道德和价值观,各自选择了自己的道路,而在他们选择的背后,既有他们对自由、爱情和情欲的渴望,也受到他们过去生活轨迹的影响。他们追求着“轻”,但每一次的选择又都是很沉重的,而且没有回头路可走。

昆德拉在书中用四个人物讲述轻与重的问题,但是他更多地是启发我们思考,而不是给出答案。事实上他自己也没有答案。托马斯和特蕾莎之死,你可以理解为即使放弃对生命之轻的追求,问题依然得不到解决。弗朗茨临死前是他前妻守护在身旁,这似乎又在说,传统社会依然是他们的避风港。我理解,今天欧洲的很多知识分子也都是这样的人。他们的梦想和现实发生着强烈的冲撞。

小结:

如果我们回顾一下欧洲过去一百年的思想文化史,就会发现已经有好几代人在思考“人的存在”这个很基本的问题。理解存在主义,感受小说中人物的行为和想法,思考昆德拉给我们提出的问题,有益于我们在全球化的时代更好地理解欧洲人。

当然,每一个人其实也都不可避免地遇到所谓轻和重的问题。让我们再次重复昆德拉那句灵魂拷问:“那么我们将选择什么呢?沉重还是轻松?”

对此,我更愿意学习写下《老人与海》的海明威,追求人生中积极的一面,在更广阔的天地里寻找自己人生的意义,把大部分精力用于行动。那么你呢?

作业:

你怎么理解现代人生活的轻与重,请以此为题,写一篇小作文。

下一讲开始,我会从体裁的角度,来聊聊文学的欣赏与写作,我们先谈唐诗。

1.在现实生活中,追求轻本身就是一个无法承受的负担。事实上没有了重,轻就失去了根基。 2.信息时代到来后,西方社会在物质上比二战之前进步了许多,但人类的根本性问题并未消解,于是,存在主义成为非常热门的文化思潮,对欧洲人产生了很大的影响。 3.我们的行为,我们的选择,最终形成了我们的思想。