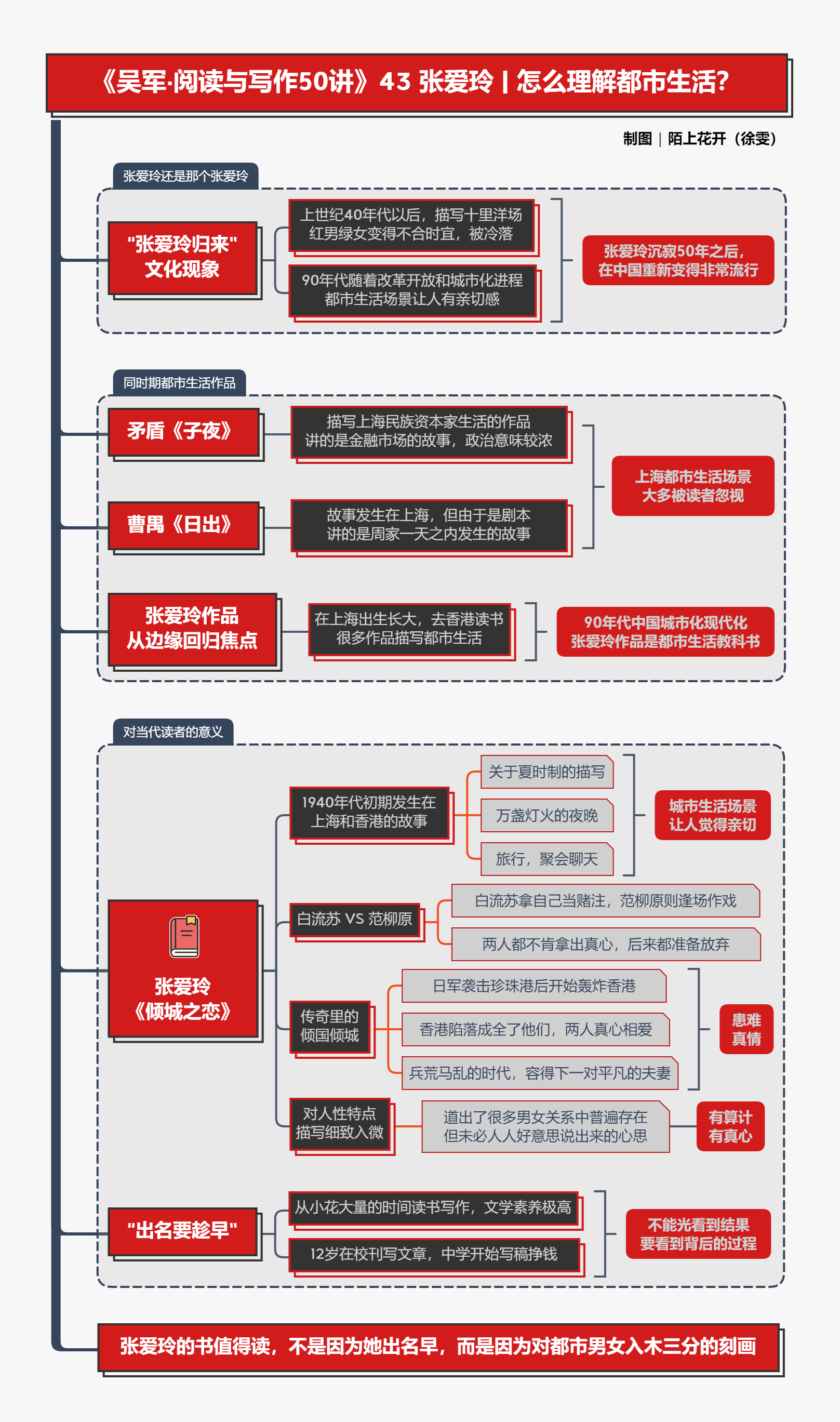

在上个世纪90年代,活跃在上海40年代的女作家张爱玲,在沉寂了将近50年之后,突然在中国图书市场上变得非常流行。

之所以出现“张爱玲归来”的文化现象,我理解是因为此后的革命年代,描写十里洋场红男绿女的张爱玲,变得不合时宜,也因此被冷落。随着中国改革开放和城市化的进程,张爱玲她所描绘的都市生活场景,再次让90年代的中国读者觉得亲切起来。张爱玲还是那个张爱玲,但社会环境变了,读者的接受程度也随之发生了变化。

这一讲,我们就通过张爱玲的代表作《倾城之恋》,来聊一聊张爱玲对于当代读者的意义。

在上个世纪80年代以前,中国文学写都市生活的作品数量不多。茅盾先生的《子夜》算是有分量的一部,这是描写民族资本家生活的作品,里面有关于上海生活很精细的描写。但是,由于它讲的是金融市场的故事,改革开放前的中国人并不熟悉。而且小说的政治意味比较浓,大家也就忽视了都市生活。

另一部写城市生活的作品,是曹禺先生的剧本《日出》。故事虽然也发生在上海,但由于是剧本,讲的是一家之内一天之内发生的故事,社会生活场景也很少。其他写城市生活的海派作家,多数时候处于边缘位置。

所以比较之下,对于90年代重新对现代城市有感觉的中国读者来说,看到张爱玲的作品,当然会觉得很惊喜。张爱玲在上海出生长大,又去香港读过书,她早期的作品写的也是这两个城市的生活。

在相当长的时间里,中国真正有现代大都市气息的城市,几乎只有上海和香港。北京虽然大,但是现代都市的生活气息不够浓。苏杭、广州虽然生活气息浓,但是城市不够大,时代气息不够浓。

当90年代中国开始城市化和现代化,大都市里的现代生活、人际关系应该是什么样的,怎么处理感情上的问题,大家其实不是很清楚,于是,张爱玲的书就重新成了都市生活教科书。

我们先来看看张爱玲在她的代表作《倾城之恋》中所描绘的几段生活场景,这本书写的是1940年代初期发生在上海和香港的故事。对于很多文学爱好者来说,最关注的当然是女主角白流苏和男主角范柳原的爱情纠葛。但我80年代上大学读这部书,最惊讶的其实是那些城市生活描写。

比如,张爱玲在开篇着这么写的:

上海为了“节省天光”,将所有的时钟都拨快了一小时,有人说:“我们用的是老钟”,他们的十点钟是人家的十一点。他们唱歌唱走了板,跟不上生命的胡琴。

这讲的是夏时制这件事情。夏时制跟根据季节,对标准时进行调节,这本身就是一种现代社会的产物。其实中国上个世纪80年代末,也实施过几年的夏时制。我在大学时读到这一段,既感到惊讶,又觉得特别亲切,因为当时我们四月份也要把表拨快一个小时。

接下来,书中讲白四爷“在万盏灯的夜晚”,咿咿呀呀地拉着胡琴。中国过去江南小镇上拉胡琴的不少,但是却没有在“在万盏灯的夜晚”拉。瞎子阿炳只能在月色下拉,因为中国过去根本没有路灯,而且到了晚上街上就没人了。

到了上个世纪80年代以后,我见过的北京夏日夜晚,也是万盏灯火,而且年轻人有了闲暇享受生活。那时,虽然没有人拉胡琴,却有很多人弹吉他唱歌,也就是说,对于绝大多数中国人而言,所体会到的城市化初期的生活氛围,反而是跟张爱玲描写的几十年前的上海非常像。

当中国的城市居民再有点钱,开始出去旅行了,我发现,也能在张爱玲的小说里找到近似的情境。

在《倾城之恋》的第四章里,是这样描写徐先生徐太太一家和女主角白流苏到香港后住酒店的情景。

首先,他们在下了船之后,“上了岸,叫了两部汽车到浅水湾饭店”。到了饭店之后,“他们下了车,走上极宽的石级,到了花木萧疏的高台上,方见在高的地方有两幢黄色房子。徐先生早定下了房间,仆欧们(也就是仆人)领着他们沿着碎石小径走去,进了昏黄的饭厅,经过昏黄的穿堂,往二层楼上走”,这才到了他们预订的房间。然后“仆欧拿钥匙开了门”,帮他们放下行李。

你看,这是不是和今天大家到一个地方出差或者度假住酒店的情形很相似呢?

再接下来,徐太太开着门放白流苏和她的男朋友范柳原进房间请他们吃茶,说“在我们这边吃茶罢,我们有个起坐间。”然后“揿铃叫了几客茶点”。这和我们今天几个朋友出门旅行也差不多,到了酒店,会聚到一个相对大的客房里喝茶聊天。

然后,徐先生从卧室里走了出来道:“我打了个电话给老朱,他闹着要接风,请我们大伙儿上香港饭店。就是今天。”这种接风的场景你也觉得很熟悉吧?

但是,这样的生活,在中国90年代之前,很长时间都难得一见。八九十年代的普通人如果不读张爱玲的小说,其实很难想象出来。不要说巴金、丁玲这批老作家很少写这样的生活,就是90年代年轻的小说家们,也大都不涉及这样的题材。

张爱玲是中国三四十年代大都市的中上层,她的生活后来在全中国普及化了,所以后来的读者,能从她50年前的小说里读到亲近感。

不过,在我看来,张爱玲小说更大的价值,还不只是描述大都市的生活方式,而是非常细腻地写出了,城市社会环境中,男人和女人会怎么相处,人的婚恋观具有什么样的特点。

我还是以《倾城之恋》来说明。

在这部中篇小说中,女主角白流苏是一位漂亮的大家小姐,书中花了不少笔墨描写她的美丽和风韵。她经历过一次失败的婚姻,身无分文,备受亲戚们的嘲讽,因此看透了世态炎凉。好不容易遇上了有钱未婚的男主角范柳原,便拿自己当做赌注,专门到香港去博取爱情和婚姻。

范柳原则是一位情场高手,原本就有点逢场作戏的意味。两个人从一开始交往,就各自揣着自己的小九九,不肯拿出真心。张爱玲对白流苏的心态写得特别好,把城市女人的那些小心思全写出来了。

两个人斗到后来,范柳原也乏了,准备出国了,白流苏也准备放弃了。但就在这时,老天爷成全了他们。日军在袭击珍珠港的第二天,开始轰炸香港。白流苏开始为范柳原担心,担心他的船被炸沉。而第二天一大早,白流苏听到门铃声,站在门口的居然是范柳原,原来他并没有走,回来保护白流苏。两个人紧紧地搂在了一起。

张爱玲说,“香港的陷落成全了他们”“传奇里的倾国倾城的人大抵如此。”这也就是小说名称的来历。

在这部小说,以及张爱玲几乎所有的小说中,描写的都是生活中普普通通的人,当然那些人放在当时都是中上层的人。这些人不会做出惊天动地的伟业,不会有什么充满悬念的离奇经历,他们甚至可以讲是一些俗人。但是,一对俗人也可以有惊世骇俗的爱情。他们原本出于防范心态,都不愿拿出真情,但是日本人的炸弹炸掉了两个人用来防范对方的墙,两个人的真心都让对方看到了。

张爱玲自己在小说的结尾讲“他(指范柳原)不过是一个自私的男子,她(指白流苏)不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代,个人主义者是无处容身的,可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。”这是城市人的“患难见真情”,有算计,也有真心。

对城市里恋爱中男女的人性特点细致入微的描写,是张爱玲小说的一大亮点。很多人喜欢读张爱玲也是这个原因。她道出了很多男女关系中普遍存在,但未必人人好意思说出来的心思。

也许你听过她的红玫瑰和白玫瑰的理论,即男人娶了美艳活泼的红玫瑰,就会想要温柔理性的白玫瑰,反过来也是如此。这种心态很多人都会有。

而在《倾城之恋》中,作者也有一段关于好女人和坏女人的理论,意思是说,男人就希望对方既是坏女人,也是好女人。在家里关起门来,是风骚的坏女人,在外人面前,是一本正经的好女人。这也是今天的城市生活中,很多人有但不愿意承认的心态。

根据我的观察,这种想法不仅男人有,女人也有。公平地讲,在我的阅读范围里,中国其他作家,还真没有超过张爱玲的。因此,我觉得无论男女,想要了解恋爱中对方的心理,也不妨读读她的书。

说完了张爱玲笔下的现代城市和爱情,最后我要说几句跟写作有关的题外话。

讲到张爱玲,很多人都知道她“出名要趁早”那句话。这句话成为了今天很多人想轻轻松松一夜出名的理由。事实上,张爱玲说这句话是有背景的。

张爱玲家虽然祖上是一个大家族,祖父张佩纶是李鸿章的女婿,但因为父母离婚,张爱玲跟着父亲和后母生活,童年并非无忧无虑。在这样的环境下,张爱玲发奋读书写作,12岁的时候在校刊上写文章,中学还没有毕业,已经开始写稿挣钱了。这让她的生活有了很大的改变,父亲对她的态度也改变了。因此,后来张爱玲在书摊上看到自己的书感慨,“出名要趁早啊”。

很多人只记得了这句话,却不知道张爱玲从小就在读书上花了非常多的时间,她11岁读了《红楼梦》以及大量的古典名著,因此还是中学生的时候,文学素养就极高。这有点像今天一些十几岁就大学毕业的天才,大家不能光看到结果,还需要明白他们十几岁的时候,学问早就不在成年人之下了。

小结:

今天张爱玲的书仍然值得读,绝对不是因为她出名早,而是因为她对于都市男女入木三分的刻画。

作业:

你看过张爱玲的小说吗?她最打动你的是什么?欢迎在留言区跟大家分享。

下一讲,我们聊聊米兰·昆德拉。

1.90年代中国开始城市化和现代化,人们对于大都市里的现代生活、人际关系应该什么样,并不清楚,于是张爱玲的书重新成了都市生活教科书。 2.张爱玲小说更大的价值,是写出了城市社会环境中男人和女人会怎么相处,人的婚恋观具有什么特点。