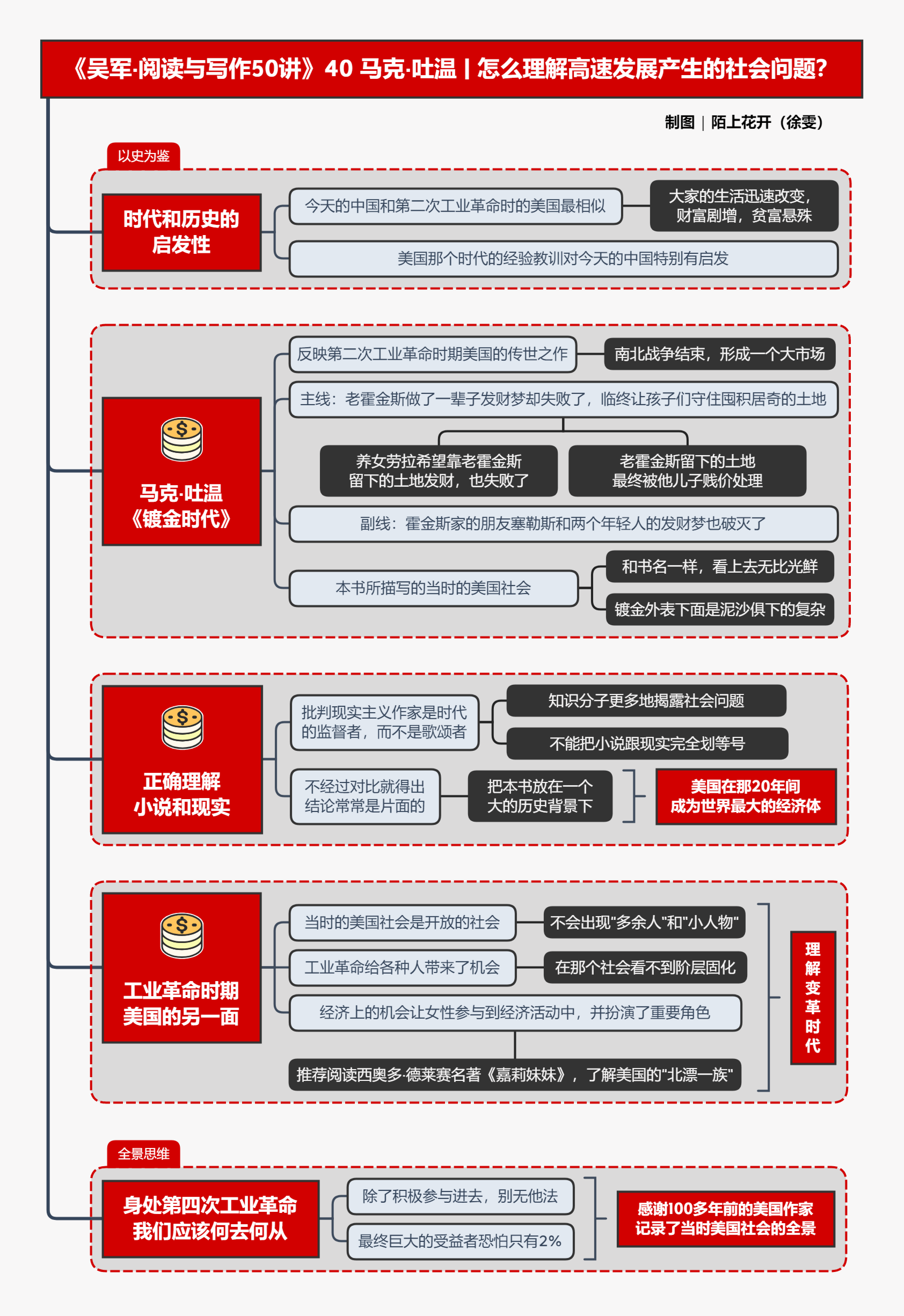

如果要问今天中国和历史上哪个时期最相似,就个人发展而言,我觉得和第二次工业革命时的美国最相似——比如大家的生活迅速改变,财富剧增,但同时贫富差距有所扩大。这是每一次工业革命的特点,和国家无关。因此那个时代的经验教训对我们今天生活在中国的人特别有启发。

这一讲我们聊聊美国小说家马克·吐温的《镀金时代》。这就是反映第二次工业革命时期美国的传世之作。从前面几讲你可以看出,很多文学上的传世之作,都全面地反映了一个国家、一个时代的问题和特点,通过读那些书,我们可以回到那个时代。

由于历史在很多方面会有惊人相似之处,对过去的了解有助于我们今天做抉择。今天我就从这本书入手,看看我们从那个时期的文学中都能了解到什么社会现象,应该采取什么对策。

第二次工业革命时的美国被称为镀金时代,这个名称恰恰就来自于马克·吐温的《镀金时代》一书。

《镀金时代》成书于1873年,这是第二次工业革命初期,当时美国已经打完了南北战争,形成了一个大市场,有很多发财的机会,这一点有点像中国改革开放之初。

在小说中,老霍金斯是一个一心想做生意发财的人,他先是囤积了75000英亩荒芜的土地(约300平方公里),指望靠它发财。这时正赶上美国开发大西部,他的朋友塞勒斯劝他到那里去试试机会,于是霍金斯就举家离开故乡往西部走,路上他还收养了一个养子克莱和养女劳拉。

到了西部,霍金斯靠做畜牧业的生意事业有了些起色,但是从来没有发过大财。他的梦想就是有朝一日他囤积的那一大片土地能够升值挣大钱。

但是做了一辈子发财梦的霍金斯到死也没有等到这一天,还因为做投机生意把挣的钱都赔了进去。临死前,他让孩子们守住那一大片可能值大钱的土地。

霍金斯家接下来的故事就围绕着美丽的养女劳拉展开了,她要去实现养父生前的愿望,而能将那片贫瘠的土地卖个大价钱唯一的方式,就是说服国会议员要求联邦政府购买那片土地。于是她前往华盛顿并且在参议员迪尔沃西的帮助下成为国会的职业游说者。

劳拉和迪尔沃西合谋,提出在霍金斯家那片土地上建大学的法案,然后就可以把土地卖给政府赚大钱。但是迪尔沃西贿赂投票的阴谋败露,竹篮打水一场空,但是他居然靠政治手段洗刷罪名全身而退。

劳拉也惹上了自己的麻烦,她在第二次被初恋情人欺骗感情后,开枪杀死了对方。虽然她也靠贿赂得以逃脱罪名,不过后来受到良心谴责忧郁而死。

最终老霍金斯留下的那块土地、想象中的巨额财富,只能被他的儿子贱价处理掉。

《镀金时代》书中还有一条跟主线交织的副线。霍金斯家的那个朋友塞勒斯有一次遇到两个来自东部的年轻人斯特林和布雷尔利,这两个人出生于有钱家庭,还是耶鲁大学的毕业生,毕业后他们在东部工作一段时间,就加入了到西部冒险的大潮,参加了太平洋铁路的建设。

塞勒斯得知他们会修铁路,就鼓动他们做一个新的铁路建设计划,然后在铁路沿线开发一座新城——拿破仑城,这样他们就可以拿到政府的钱一夜暴富。

这两位年轻人也找到了参议员迪尔沃西,并且在后者的运作下,还真拿到了政府批准的20万美元的项目,这在当时是一笔巨大的财富。但是塞勒斯和布雷尔利后来发现,那些钱在给议员们行贿以及支付游说者之后,剩下的连筑路工人的工资都不够发。他们的发财梦也就破灭了。

小说中当然也有“正能量”。斯特林在筑路失败后,靠辛苦采矿,获得了成功,他的女朋友,一位生活优越的大小姐,不顾家人反对成为了医生,两个人有情人终成眷属。

《镀金时代》所描写的当时的美国社会,和这本书的书名一样,看上去无比光鲜,但是镀金外表的下面是泥沙俱下的复杂。

我20多年前在国内第一次读《镀金时代》这本书的时候完全看不懂,因为我对里面的场景一点也不熟悉。所以,当时虽然冲着马克·吐温的名气硬着头皮读了一半,还是扔在了一边。

大约十年前我开始研究技术革命对社会的影响,那时又有了投资、做产品,以及商业上的很多经验,再读这本书,发现它简直就是当今社会的写照。

比如当时美国西部大开发时,很多在东部城市里生活优越的年轻人放弃舒适的生活,到西部去寻求更大的机会,这和我很多同学毕业后,放弃北京的生活,南下深圳捞世界是一个道理。

中国今天很多房地产巨头,比如王石、潘石屹、任志强那一批人,都是在深圳开发的早期到那里碰运气成功的。当然,有成功就有失败。在美国西部大开发中,铁路大王斯坦福,后来的传媒大王赫斯特家族是成功者,它们相当于中国的房地产老板们。

但是,美国当时大量的做着发财梦的人,最后像老霍金斯一样,不仅到死也没有发财,而且还客死他乡。

读完《镀金时代》这本书,你的第一感觉,可能是当时的美国社会糟透了,这个国家真乱啊。但我要提醒你,任何时代的知识分子,都更多地会是时代的监督者,而不是歌颂者,他们更多地喜欢揭露社会问题,所以你不能把小说跟现实完全划等号。在这一点上,马克·吐温和俄罗斯的批判现实主义作家们没有差别。

另一方面,凡事不经过对比就得到的结论常常是片面的。如果把《镀金时代》这本书放在一个大的历史背景下,从一个更大的全球视角来阅读,我们就会看到工业革命时期美国社会的另一面。

事实上,那一段时间是美国在整体上发展最好的时期之一,美国也就是在那20年的时间里超越英国成为世界最大的经济体,而且当时第二次工业革命的一大半重要发明也来自美国。

我们在前面分析《十日谈》中《第一天·第二个》故事的时候时讲过,如果一个体制看似全是问题,但是却发展得很好,其背后一定有很多我们没有注意到的价值。我们对比一下俄罗斯文豪笔下同时代的俄罗斯,就会发现当时美国丑陋表现下好的一面。(戳此回顾:《十日谈》| 精读和泛读各自有什么意义?)

首先,当时的美国社会是一个开放的社会,而沙皇统治下的俄罗斯是个封闭社会。在开放的社会中,不会出现“多余人”和“小人物”。如果斯特林和布雷尔利这两个耶鲁大学的毕业生生活在当时的俄罗斯,他们很可能是多余人,除了批判政府,无所事事,不可能到西部去闯世界。正是因为社会的开放性,他们才有发展空间。《镀金时代》里的各种人物天天在忙自己的事情,没有时间抱怨和批评社会。

其次,工业革命给各种人带来了机会,虽然它给社会也带来了不少乱象,但是相比之下它带来的机会对全社会的人好处更多。《镀金时代》里的人物可谓是三教九流什么都有,他们都有一个特点,通过自身的工作改变经济状况和经济地位。在那个社会里,你也看不到阶层固化。

当然,很多人未必是靠正当的手段谋得财富,但不管怎么样,他们需要做事情才能获得财富,而不是靠继承祖上的遗产不劳而获。

另一方面,有成功就有失败,在一个变革时期,一夜暴富是很多人的梦想,但是最终能够成功的只有少数人,这一点马克·吐温表述得很清楚。

最后,由于工业革命所带来的经济上的机会,女性也自然而然地参与到了经济活动中,甚至扮演了很重要的角色。霍金斯家族后来最重要的人物就是他们的养女劳拉,她虽然社会经验不算丰富,但是却担负起了完成家族使命的重任。

斯特林的女朋友露丝,虽然出身在富有的家庭,却也成为一名职业女性,而不是依靠男人过活。她们和安娜·卡列尼娜,或者简奥斯汀笔下的女性都不同。

在另一本非常值得推荐的,了解第二次工业革命时美国社会的名著《嘉莉妹妹》中,我觉得嘉莉妹妹就是我们今天意义上的北漂。这位来自于美国中西部的女生,虽然一开始在大城市生活艰难,找不到工作,甚至要靠男人过活,但是最终靠自己的努力和天分,成为舞台剧当红的演员。

虽然在《嘉莉妹妹》中,讽刺和批判多过赞赏,但是正是因为工业革命和城市化所带来的机会,才造就了嘉莉妹妹这样的“北漂一族”。虽然我们这里没有时间讲解这本书,但是我非常希望你也读一读它,可以更好地理解变革时代。

小结:

作为身处第四次工业革命的我们应该怎么办?我觉得除了积极参与进去别无他法。

当然,最终巨大的受益者人数恐怕只有2%,这也是我在《智能时代》一书中表述的一个观点。这个观点的形成在一定程度上要感谢一百多年前的美国作家记录了当时美国社会的全景。

作业:

你是不是也远离家乡、奋斗在大城市呢?能不能用300字写一写你的生活和感受?

下一讲,我们聊海明威。

1468

1.就个人发展而言,今天的中国和第二次工业革命时的美国很相似,因此那个时代的经验教训对我们今天很有启发。 2.《镀金时代》所描写的当时的美国社会,看上去无比光鲜,但是镀金外表的下面是泥沙俱下的复杂。 3.任何时代的知识分子,都更多地会是时代的监督者,而不是歌颂者。