几年前,一位学历史的中央领导在读了我的《文明之光》后,专门和我聊了一次对文明和文化的看法,然后他问了我这样一个问题:如果在世界上找一个和中华民族比较相像的民族,会是哪一个?我说是德国,至少近代的中国和近代的德国极为相似。

他听了以后觉得这个看法很独特,大家很容易想到日本,或者俄罗斯,不太容易想到和中国相距很远的德国,于是就接着问我原因,我讲完之后他觉得很受启发。

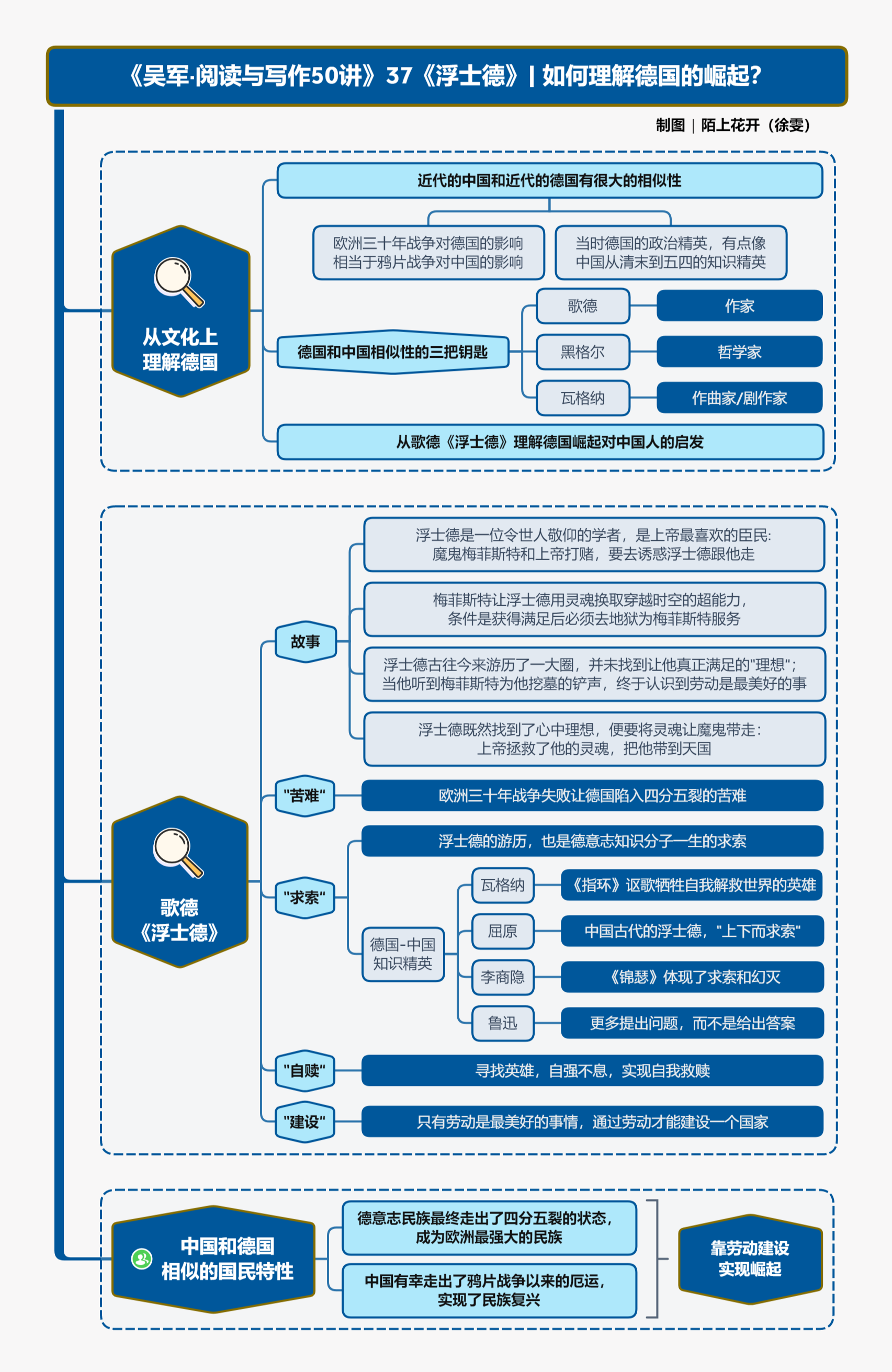

这里面的原因是多维度的,涉及到地理、政治、军事和经济的方方面面,这些维度的特性其实都投射到了文化这个维度,而从文化上理解德国,以及它和中国相似性的有三把钥匙:歌德、黑格尔和瓦格纳。

这一讲,我就通过歌德的《浮士德》,带你理解德国崛起对中国人的启发。

歌德出生于1749年,正好是欧洲三十年战争结束后的一个世纪之后。当时发生了三十年战争,这是历史上第一次的全欧洲大战,战争对德国(更严格地讲是德意志地区,因为当时还没有德国)发展轨迹的影响,就相当于鸦片战争对中国的影响。

在此之前,北德意志地区也就是今天的德国所在地,最早开始了宗教改革,本来可以平稳而渐进地进入近代社会,但是三十年战争的失败,不仅让它损失了大片土地(包括被法国割走的阿尔萨斯和洛林,我们中学在学习都德的小说《最后的一课》时,读到了法国人丢失这两个省时痛心疾首的心情,其实这两个省原本就是德国的土地),而且从此陷入四分五裂的状态,在欧洲一直被人欺负。这和鸦片战争之后的中国很相似,都具有“苦难”这个特性。

在那个时代,德国的政治精英们就有点像中国从清末到五四的知识精英,一直在寻找德国的出路。歌德就是其中的一位作家。也就是说,他不是一般的文学家,我觉得他有点像中国的梁启超、鲁迅和陈独秀,身上具有一种求索的精神。

“求索”这两个字,是读懂和理解歌德的代表作《浮士德》的关键。

浮士德的故事在欧洲流传已久,他的原型是一位炼金术士,有很多魔法。歌德将这个故事赋予了新的内容,而且塑造出一个全新的浮士德的形象。

在歌德这部长达500页的史诗中,浮士德被塑造成一个令世人景仰的学者,他精通科学、哲学、神学和医学等,因此他是上帝最喜欢的臣民。魔鬼梅菲斯特就和上帝打赌,说他能诱惑上帝最喜欢的浮士德跟随他走。上帝答应了梅菲斯特的赌局,他其实只是想借机考察一下浮士德。

在这部长诗的第一部分里,歌德使用的是我们前面讲到的多线索同时展开的写作方式。浮士德当时正陷入苦恼,因为他了解到自然知识越多就越困惑,一方面知识是无穷无尽的总是学不完,另一方面学得越多似乎就越搞不清楚知识的本质是什么。

浮士德的这种心态在当时德国的文化精英中具有普遍性。在困惑面前,浮士德想自杀,这时魔鬼梅菲斯特找上了他,要和他做一个交易。

梅菲斯特愿意给浮士德超能力,让浮士德随意地时空穿越,寻找他想要的一切。作为交换条件,一旦浮士德对梅菲斯特给他提供的东西(或者服务)感到由衷的满意,并且希望那一时刻永远停下来的时候,浮士德就得跟梅菲斯特走,去地狱为梅菲斯特服务。这其实就是用灵魂换取无所不能的能力。

有了这种超能力,浮士德就随着魔鬼梅菲斯特游历五光十色的大千世界,他首先体验了凡人世界的爱情,和少女格雷琴相恋,但这却是一个悲剧的结局,他搞得人家家破人亡。至此,《浮士德》的第一部就结束了。

在第二部中,歌德其实更多地是通过浮士德为线索,讲述社会现象、历史事件以及国家政治。不过其中对浮士德故事的描写还是很完整的。

浮士德自从有了超能力后,他就可以变出钱,解决一个王国的财政问题。对现实世界不满意,就可以穿越回古希腊。在古希腊,他还成了英雄,娶到了西方世界里古往今来的第一美女海伦,并且两个人生了一个孩子。但是浮士德还是不满意,于是他又回到现实,来到了皇帝的身边,帮助皇帝在战争中取得了胜利。浮士德得到了皇帝的奖赏,那是一片海滩,在那里他想围海造田。

浮士德古往今来地游历了一大圈,已经百岁高龄了,但依然没有找到让他真正满足的“理想”。这时,魔鬼梅菲斯特已经等不及了,他开始为浮士德挖墓。年迈的浮士德这时候已经双目失明,他听到挖墓的铲声,误以为是工人在施工。这时,终于认识到劳动是最美好的事情,于是他说一声:“停留一下吧,你多美啊!”

这句话其实是浮士德对未来社会的憧憬。他说:“我想看到这样一番忙碌的景象,要在自由的土地上与自由的人民站在一起”。

但是,这时根据他和魔鬼的协议,他既然找到了自己心目中的理想世界,便要将灵魂让魔鬼带走,于是话音刚落,浮士德便倒地死去。

当然,最后歌德给了浮士德一个完美的结局,代表正义力量的上帝拯救了他的灵魂,将他带到了天国。

结尾几句非常出名,我们不妨先欣赏一下:

一切无常者, 不过是虚幻; 力不胜任者, 在此处实现; 一切无可名, 在此处完成; 永恒的女性, 领我们飞升。 (钱春绮译本)

浮士德的游历,也可以理解为一个德意志知识分子一生的求索,也是歌德给生活在他所热爱的那片土地上的人民的建议——通过劳动建设一个国家。

歌德从23-26岁(1762-1765年)就开始构思浮士德的创作,三十年后(1806年)才完成了第一部分。其间他担任过魏玛公国的枢密顾问,几十年的从政经验让他意识到,现实的问题在现实中无法解决,这在《浮士德》中表现为人间爱情的失败。

随后,歌德经历了法国大革命对欧洲的冲击,当时德意志各小国的知识分子,对拿破仑这个人物的感情很复杂。一方面拿破仑是一个入侵者,另一方面又把自由和平等带到了欧洲各地。因此在史诗的第二部,浮士德开始深入到古今各个时代、各个地区求索。

古希腊的政治制度对很多近代欧洲人来讲是理想的制度,这就如同海伦是最理想的美女一样,但是它们依然解决不了浮士德的问题。接下来,战争的胜利依然不能解决问题。

在史诗中,浮士德希望围海造田,这象征着歌德希望在白纸上创造一个乌托邦的社会,这当然也不可能。最终,歌德意识到只有劳动、建设才能解决德意志的问题。这时歌德已经82岁了,他终于完成了浮士德的创作。一年后,也就是第二部分出版的那一年,歌德也走完了他83岁的人生历程。

歌德在《浮士德》中,用了大量的象征写法。比如,在日出时,已经获得超能力的浮士德站在大地上,企图直视象征着真理的太阳,可是阳光仍旧刺眼,浮士德马上低头。歌德通过这段话告诉大家,再了不起的人,在真理面前都需要谦逊。

大地在《浮士德》中,象征了生命,浮士德站在大地上,他可以享受生命。生命虽然不像永恒的太阳那样神圣、纯粹,但对浮士德来讲却同样重要。在整个长诗中,浮士德一开始并没有意识到这一点,他在自己的知识范围内越陷越深,甚至要到了自杀的地步。正是魔鬼梅菲斯特带领他游历五光十色的大千世界,浮士德才开始积极地、充分地体验生活,他的精神才得到了升华。

我们经常讲两句话:“未经审视的人生是没有价值的”,“没有人文的科学是灾难”(这句话甘地经常讲),这两点歌德都借浮士德进行了诠释。

读《浮士德》,我会不由自主地联想起四个人:

1.屈原

可以讲,屈原是中国古代的浮士德,他也用生命求索,但是没有找到出路。我读完《浮士德》,马上就想起了屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”那句话。

2.李商隐

李商隐的《锦瑟》实际上是对自己一生求索的回顾,可以讲曾有过美好的往昔,但是总体来讲一生过得有点失败,当他写《锦瑟》的时候,过去对他只是一种幻灭,而他最终也没有找到出路。

3.歌剧大师瓦格纳

我在《硅谷来信》中,专门花了两天的时间介绍他史诗般的巨作《尼伯龙根的指环》(简称《指环》)。这部长达17小时的歌剧,从另一个方面提供了理解德意志民族性的钥匙。

歌德和瓦格纳有很多的相似性,他们都有英雄情结,都给德意志民族找到了出路,那就是寻找英雄、自强不息,实现自我救赎。但是,他们又有所区别。歌德倡导的是和平建设,是劳动,而不是战争。

对于人的能力,歌德认为人在神的面前,在真理面前是渺小的,因此最后浮士德要靠上帝救赎。而瓦格纳则要激进很多,他在《指环》和其他作品中,讴歌的都是牺牲自我、解救世界的英雄,那些英雄甚至比神更伟大。瓦格纳在歌剧上是不世出的天才,他能唤起成千上万听众的英雄情结,然后为了一个心目中的新世界团结在一起,共同奋斗。

在《指环》中,当男女主人公相爱时,他们唱的是:“热爱绚烂的生命,嘲笑死亡”,在我看来,这和日本武士追求樱花短暂而绚烂的美丽是何等相似。当一个民族采用暴力的方式崛起时,他们需要瓦格纳。但是那种方法并不能真正解决问题。而在今天,当德国开始领导欧盟和平崛起时,我认为它更需要歌德。

4.鲁迅

我想起来的第四个人是鲁迅。鲁迅那一代人所生活的时代,和输掉三十年战争的德国很相似,因此,他们那一代人一生也在求索。但鲁迅更多地是提出问题,而不是给出答案。不过,当我想到我们的前辈为这个国家的前途求索时,就很能理解歌德了。

小结:

歌德和《浮士德》,可以用“苦难”、“求索”、“自赎”和“建设”四个词来概括。

德意志民族最终走出了四分五裂的状态,今天是欧洲最强大的民族,中国也有幸走出了鸦片战争以来的厄运,实现了复兴。两个国家的崛起,靠的是什么呢?其实就是歌德给出的答案,实实在在的劳动建设。

和海洋文明的国家喜欢做生意挣钱不同,德国人和中国人都喜欢实实在在地靠双手创造财富,因此这两个民族虽然在地理上相去甚远,却有着相似的国民特性。

作业:

不管你是去过德国,还是接触过德国人,或者使用过德国制造的产品,请结合《浮士德》谈谈你对德国的理解,希望不超过300字。

下一讲,我们聊聊俄罗斯作家普希金和屠格涅夫。

1.从文化上理解德国,以及它和中国的相似性,有三把钥匙:歌德、黑格尔和瓦格纳。 2.歌德和《浮士德》,可以用“苦难”、“求索”、“自赎”和“建设”四个词来概括。 3.浮士德的游历也是一个德意志知识分子一生的求索,是歌德给生活在他所热爱的那片土地上的人民的建议——通过劳动建设一个国家。