2003年,英国BBC举办了一个书籍票选活动,叫做大阅读(The Big Read),全民票选最喜爱的100本小说。女作家简·奥斯汀的《傲慢与偏见》,排在第二名。

很多人都不理解,这不就是一部200年写前英国乡绅家的女儿相亲谈恋爱的小说吗?为什么会这么多人追捧?

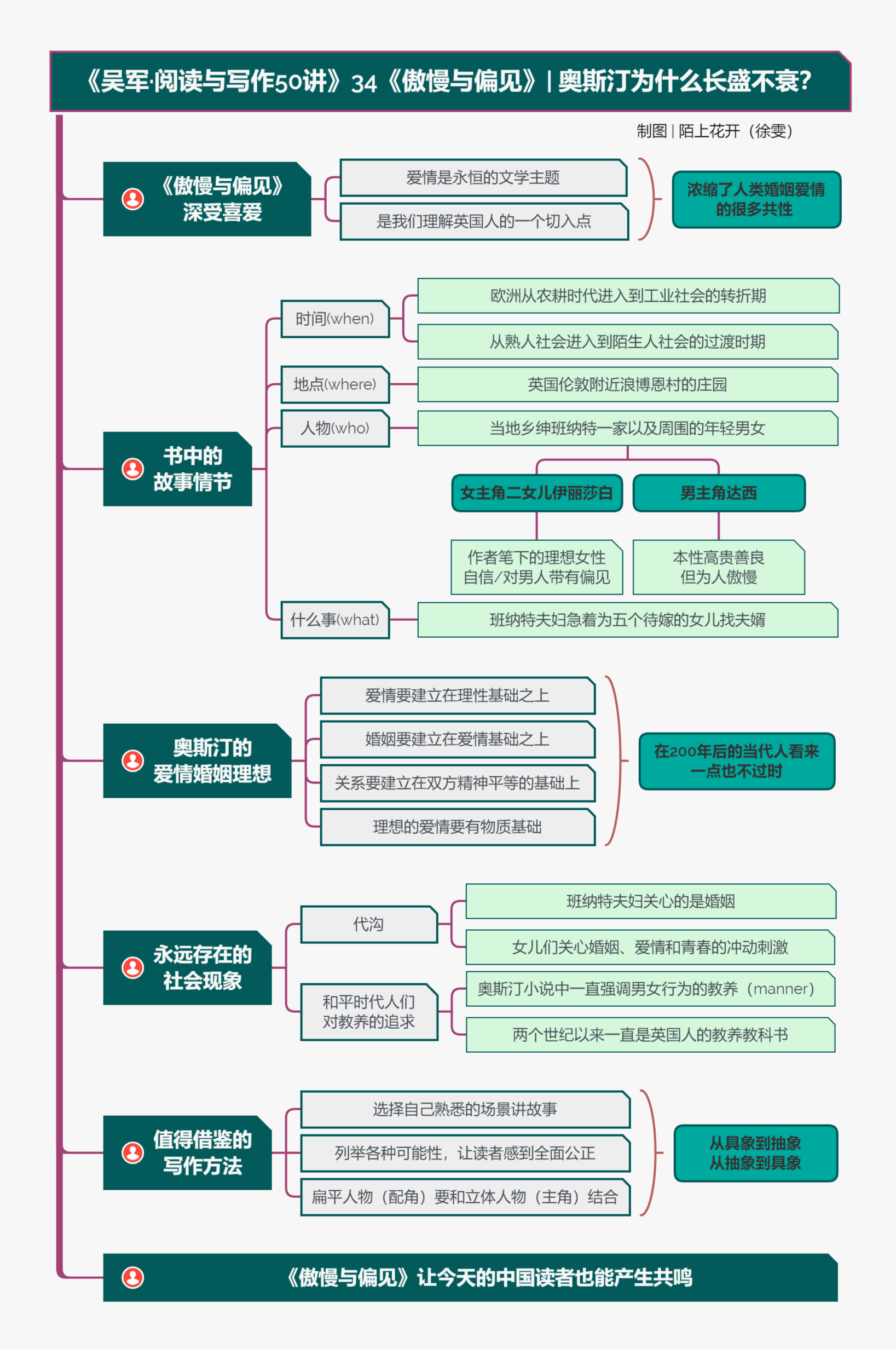

在我看来,这恰恰说明,第一,爱情是永恒的文学主题;第二,这部小说可以成为我们理解英国人的一个切入点,更何况,它很好读。奥斯汀这部书,浓缩了人类婚姻爱情的很多共性,不但适合当时的英国人,也很适合今天世界其他地方的人。

故事情节

小说故事发生的时间:作者奥斯汀所生活的年代,即欧洲从农耕时代进入到工业社会的转折期,从熟人社会进入到陌生人社会的过渡时期。

地点:英国伦敦附近浪博恩村的庄园。

人物:当地乡绅班纳特一家,以及他们周围的年轻男女。

班纳特一家生活还算富裕,有五个女儿。但是根据当时英国的继承制度,女儿们是没有继承权的,家产要给同族男性继承。因此等到女儿们到了待嫁的年龄,班纳特夫妇就急着要为女儿们找到好人家嫁出去。

作者为什么要安排五个女儿呢?因为这样便于在每一个人身上设置不同的恋爱观。大女儿简美丽单纯,只看到别人好的一面。她的想法很传统,很现实,就是找一个有经济实力的本分人。简因为自身条件好,顺顺利利地嫁给了一位她喜欢的,同时也喜欢她的年轻绅士。

二女儿伊丽莎白是小说中的女主角,也是英国文学中最著名的女性角色之一。伊丽莎白有很多令人钦佩爱慕的地方,她不但聪明可爱,还很优雅,最重要的是,她没有当时上层社会女性常见的低俗、无聊的毛病,她是作者笔下理想的女性。但是过分的自信,也让她对男人带有偏见。

而小说的男主角达西本性高贵善良,但是为人傲慢,这就让伊丽莎白对他产生了偏见,这本书的书名就是这么得来的。

班纳特家最小的女儿丽蒂娅又不同,她是叛逆少女的代表,毫不顾及当时的社会道德准则,跟人私奔又差点被人抛弃。

奥斯汀安排了这么多人出场,一方面在伊丽莎白身上倾注了自己的爱情婚姻理想,另一方面要让其他角色当衬托红花的绿叶,这种写作方法我们后面还会讲到。

奥斯汀爱情婚姻理想

1.爱情要建立在理性基础之上

我们在前面讲了雪莱、拜伦和济慈,他们和奥斯汀是同时代的人,这三个人是用生命去爱的。这种带有点疯狂的爱并不为奥斯汀所赞颂。在奥斯汀的笔下,那些被感情冲昏了头脑的爱都没有好结果。

比如《傲慢与偏见》中的小妹丽蒂娅,又比如她另一部小说《理智与情感》中情感的代表“情感”的玛丽安。她都安排这两个人物会吃点亏,然后再接受教训。

爱情有很多种,彼此之间没有好坏之分,奥斯汀为什么不赞成冲动型的爱情呢?这反映出女性在爱情中的不安全感,也和奥斯汀自己的经历有关。

奥斯汀自己对爱情其实就是又渴望,又害怕。奥斯汀的家庭背景和《傲慢与偏见》中的班纳特家非常相似,是当地乡绅。

奥斯汀非常早熟,而且才华横溢,14岁就开始写作,21岁便完成了《傲慢与偏见》的手稿,在此之前也已经轰轰烈烈地恋爱过了。但是那段无果的爱情让奥斯汀一生在爱情上变得很谨慎。当她父亲退休,要将全家搬到英国著名的“相亲小镇”巴斯时,奥斯汀居然选择了逃跑。

了解了奥斯汀自身的经历,就能理解为什么她笔下的爱情虽然也有激情和缠绵的成分,但是从来不会挣脱理性的约束。

2.婚姻要建立在爱情基础之上

在《傲慢与偏见》中,作者把她的祝福给了有真正爱情的伊丽莎白和达西。或许正是因为特别看重婚姻中的爱情基础,奥斯汀写了一辈子爱情小说,自己居然终身未嫁。奥斯汀曾经拒绝了一位富有的继承人的求婚,因为自己并不爱他。

3.关系要建立在双方精神平等的基础之上

奥斯汀追求的平等和后来夏洛蒂·勃朗特要追求的男女平等不同,因为奥斯汀没有夏洛蒂生活的大环境,不可能有男女之间在经济和社会地位上的完全平等。奥斯汀所要的平等也不是郎才女貌,门当户对,而是指两个人在精神层面的平等。

奥斯汀笔下的女主角,都是人格独立、有主见、有自尊心,并善于思考的知性女子。奥斯汀觉得女性需要在知识层次和见识上与男性站在相同的水平,这样他们在婚恋中就是对等的。我觉得这种思想至今依然没有过时。相反,在她的书中,起衬托作用的女配角们,则显得浅薄。对那这些人,奥斯汀时不时地会进行一番讽刺,讽刺她们的虚荣和可笑。

4.理想的爱情要有物质基础

为了爱情抛弃一切的做法在奥斯汀看来长久不了,因此在她的书中,找不到跨越阶层的爱。

理性是爱情的基础,爱情是婚姻的基础,平等是关系的基础,以及,理想的婚恋要有物质基础,这几个原则,在200年后的当代人看来,一点也不过时。

我觉得,这恰恰是这部小说直到今天仍然被英国民众追捧的重要原因。奥斯汀了不起的地方在于,她把那些不会随时间、地点,以及具体主人公而改变的爱情元素,从具体的生活场景中剥离出来了。

甚至我觉得,小说也让今天中国的读者能有共鸣。今天的中国社会,在发展阶段和富裕程度上,和奥斯汀所描写的场景,即英国中上产阶级具有可比性:

首先,温饱问题得到了解决,大家过着小康生活,但是大部分人也还并没有所谓的财富自由,当时英国的上层社会也没有。

其次,年轻人接受过足够好的教育,而且常常比上一辈的教育水平高,希望过一种优雅的生活,同时也因为教育背景不同和上一代产生了代沟。

最后,大家普遍追求自由恋爱,而不是由父母熟人介绍,更不是包办婚姻,一段婚姻关系,往往要和过去素不相识的人恋爱,经过自己亲身的接触和体会,最后找到生命中的另一半。

你看,这些特征,是不是今天中国的中产阶级家庭也都具备?其实现代西方中产阶级家庭也差不多。

除了对婚恋的看法,奥斯汀在小说中还描绘出两个永远存在的社会现象,也和今天有关。

小说描绘的社会现象

1.代沟

在《傲慢与偏见》中,班纳特夫妇关心的是婚姻,他们从来没有问过女儿是否爱某个男子,而女儿们关心的则有婚姻、爱情和青春的冲动刺激,这种现象今天也依然存在。

2.在和平时代人们对教养的追求

奥斯汀在小说中一直强调男女行为的教养,它对应的英文词是manner,这个词包含很多意思,比如对人的礼貌,举止优雅,谈吐的风度等等。奥斯汀的小说两个世纪以来一直是英国人的教养教科书。

也许正是因为上述这些原因,全世界读者的口味在过去的200年里已经换了好几轮了,但奥斯汀却长盛不衰。

别看这只是一部轻松的爱情小说,奥斯汀的写作方法对我也颇有启发,我不妨分享几点,供大家参考。

奥斯汀的写作方法

1.选择自己熟悉的场景讲故事

绝大部分作家只有自己非常熟悉的生活才能写得好。中国很多成功的作家也秉承这个原则,比如鲁迅习惯写绍兴,沈从文习惯写湘西。

相反,如果硬要写那些自己不熟悉的生活,如果不是做大量的调查研究,就会捉襟见肘。比如在我看来,很多影视作品中对投资领域的描写,实在是漏洞百出。

2.列举各种可能性,让读者感到全面公正

这不是说写作者没有立场。奥斯汀的小说中常常会描写好几个生活背景类似,但是行为和想法不同的对象,而她其实只中意一个。剩下的,是她拿用来做对比,突出主人公的。

这种写法今天我们写报告可以用到。你给领导写一份建议书,你的想法只有一个,但是如果你只写自己的想法,就显得看法片面、夹带私货。不如把主要的可能性列出来分析,最后推荐一个你中意的。

3.扁平人物要和立体人物结合

一个作品不可能只有主角没有配角。很多作家会把主角写得形象丰满、有血有肉,配角则在无意中成为了路人甲、匪兵乙这样的纸片人。奥斯汀的做法则不同,她书中的配角不是随意安排的,而是将每一个配角赋予了一个特殊目的,承载她思想的一个侧面,因此每个配角都不是符号。当然因为常常只有一个侧面,她们是平面人,主角相比之下则是立体的人,有很多侧面,甚至奥斯汀会把矛盾的性格加到一个人身上。

奥斯汀笔下主角形象,还不会一成不变,她们的性格和想法是随着时间变化的。比如《傲慢与偏见》中的伊丽莎白,对男人的看法、自己的价值观,都是随着故事的展开而发展的。而在配角身上,作者就不浪费这些笔墨了。

我在之前讲到,《诗经》定义了我们这个民族婚恋的标准线,奥斯汀的书在英美世界,多少起到了类似的作用。

但是,东西方表达思想的方式又有所不同——东方人的经典讲究高度概括,常常要靠领悟才能理解,西方人则喜欢给出具体的描述和做事方法。

比如《孙子兵法》里讲述了高超的战争艺术,但是里面一个例子都没有,即使读懂了,不会打仗的人还是不会打。相比之下,克劳塞维茨的《战争论》在哲学层面并没有超越《孙子兵法》,但是具有可操作性,能解决战争中的实际问题。《诗经》和奥斯汀的书,之间的差别也大致如此。

小结:

优秀的文学作品通常需要完成两个过程。

首先是从具体到抽象。奥斯汀从她熟悉的生活中,将一桩桩爱情故事本身具体的情节过滤掉,留下完美爱情的共性。这个过程是浓缩和提纯。具有共性的东西才能持久。

然后再从抽象到具体。她将自己关于完美爱情的想法,通过自己最熟悉的生活场景,表达出来。这个过程是展示和表现。

作业:

请给别人推荐一部你喜欢的爱情作品,小说或者电影都可以,请写下你的推荐理由。不要超过200字。

下一讲,我们聊两部暗黑色彩的哥特体小说。

1.理性是爱情的基础,爱情是婚姻的基础,平等是关系的基础,以及,理想的婚恋要有物质基础,这几个原则,在今天也一点不过时。 2.东方人的经典讲究高度概括,西方人则喜欢给出具体的描述和做事方法。 3.优秀的文学作品通常需要完成两个过程:首先是从具体到抽象,然后再从抽象到具体。