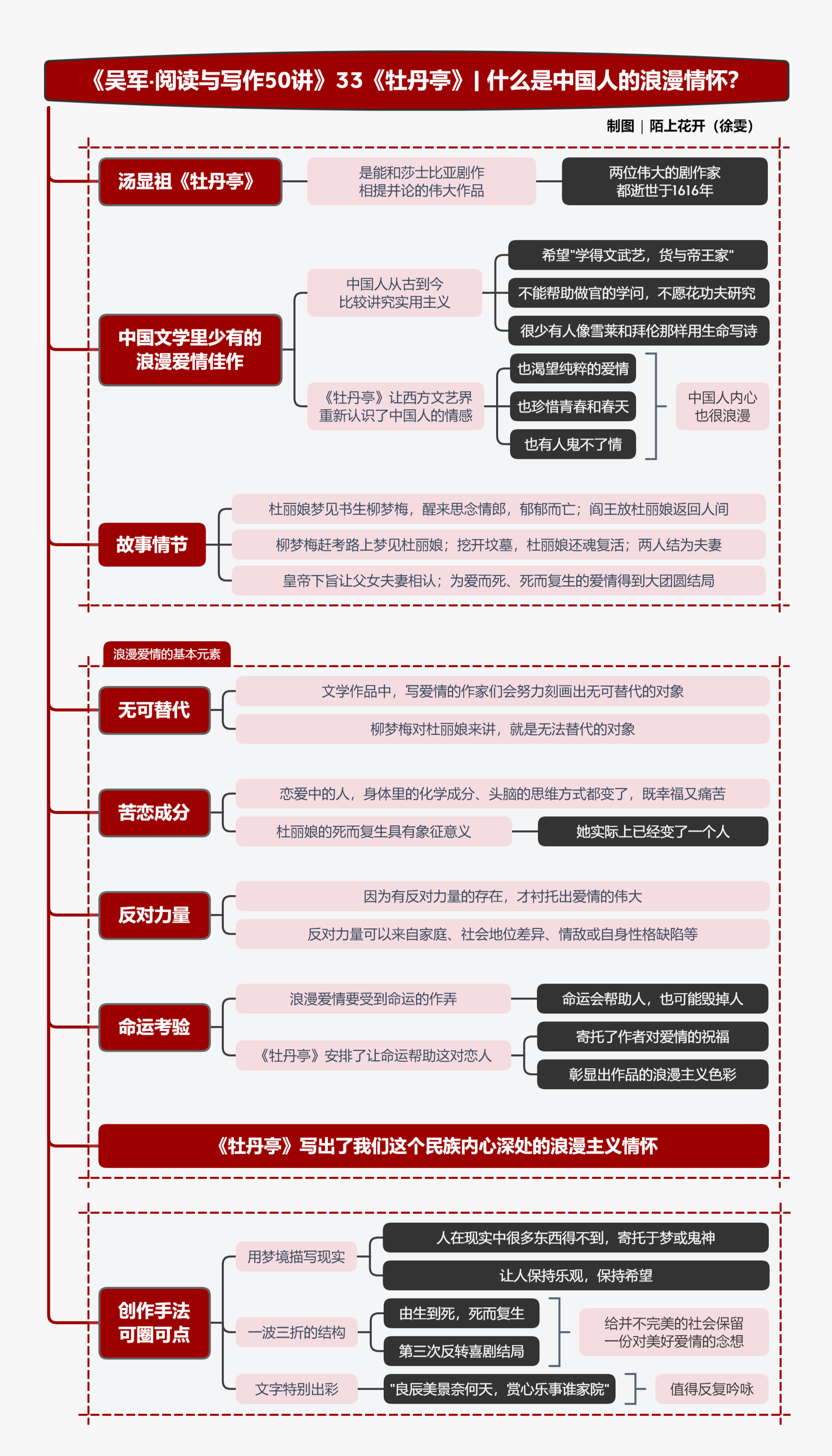

你可能已经知道,我很喜欢莎士比亚的戏剧。对我来说,明代汤显祖的《牡丹亭》,是能够跟莎士比亚相提并论的伟大作品。恰好这两位伟大的剧作家都逝世于1616年。

在我看来,《牡丹亭》是中国文学里少有的浪漫爱情佳作。

中国人从古到今都比较讲究实用主义。在对待自然界方面,中国人不会像古希腊人那样,琢磨“芝诺悖论”那种看似无聊但是对科学至关重要的问题。(关于芝诺悖论,以及它在数学史上的重要作用,你可以回顾我的《数学通识50讲》戳此回顾)

在人文方面,有机会接受教育的人,大多希望学得文武艺,货与帝王家。不能帮助做官的学问,就不愿意花功夫研究。虽然我们有屈原、李白、李贺这些伟大的浪漫主义诗人,但是大部分的文人还是比较现实的。包括我们前面讲的更早的《诗经》,也是现实主义远远大于浪漫主义,很少有人会像雪莱和拜伦那样用生命写诗。

正是因为这个背景,对我来说,《牡丹亭》就格外突出。有了这样一部浪漫主义作品,我再跟西方人交流,也很有底气说,中国人在内心和世界其他追求浪漫的民族没有什么不同,也渴望纯粹的爱情,也珍惜青春和春天,也会把爱情放在生命之上,也有人鬼不了情。

我觉得也正因为如此,《牡丹亭》让西方的文艺界重新认识了中国人的情感,也因此获得了很高的评价。美国文学评论家巴特(Daniel Burt)认为,中国的戏剧在汤显祖时期达到了顶峰,他做过一个“全球有史以来的100部戏剧”的榜单,《牡丹亭》是唯一一部入选了的东亚剧作。

另外说个小八卦,上个世纪90年代,著名作曲家谭盾将《牡丹亭》改编成了歌剧,在纽约大都会歌剧院的主场林肯艺术中心作为年度主打剧目演出,受到了西方世界的好评。不过,很多中国人觉得它被改编为歌剧后有点不伦不类,因为男女主角的体型都很壮硕,加上英文的歌词过于俗白,没有了汤显祖原词的美感,不如直接听昆曲来得有味道。

《牡丹亭》的长度,超过莎士比亚任何一部剧,但它的情节其实很简单,讲的是太守杜宝的独女杜丽娘和书生柳梦梅的爱情故事:

杜丽娘在读《诗经·关雎》时春心萌发,在梦中见到书生柳梦梅。两个人在芍药栏前、湖山石边卿卿我我。醒来后杜丽娘因思念梦中情郎,郁郁不乐身亡。到了阴间,阎王查出她命不该绝,而且命中注定有一段姻缘,便放她返回人间。柳梦梅在赴京赶考的路上,梦见了杜丽娘,跟她的游魂相会。杜丽娘指示柳梦梅挖开坟墓,自己还魂复活。于是两人结为夫妻。随后,柳梦梅到京城赶考高中状元。

故事如果到这儿结束,其实也可以,但就会显得非常平庸。实际上,至此这出戏才进行了一半。

柳梦梅从京城考试回来就到杜府见杜宝拜岳丈,杜宝听这书生讲了一番话后觉得匪夷所思,因为女儿已经死了三年了,哪儿能复生。又听说女儿的墓被这书生挖开,便怒不可遏,把柳梦梅抓起来要处斩。但因朝廷来人报,说柳梦梅中了状元,杜宝就无权处置柳梦梅了。于是他写了奏本让皇上公断,最后皇帝传杜丽娘来到公堂,在照妖镜前验明,果然是真人身。于是皇帝下旨让这父女夫妻都相认,一段为爱而死,死而复生的爱情得到了大团圆的结局。

这样一个故事,可能今天的人会觉得情节有点俗套。不过,任何能够让全世界人都接受的爱情故事多少都有点俗套,因为理想的爱情本身并不复杂,全世界人的看法都是类似的。

从《牡丹亭》中,我归纳出了几个浪漫爱情的基本元素。可以简单概括为“无可替代”“苦恋”“反对力量”和“命运考验”几个关键词。

1.无可替代的对象

在文学作品中,写爱情的作家们会努力刻画出一个无可替代的对象。

这个对象刻画得好,读者读起来就觉得作品中爱情的部分写得好,否则,就觉得爱情不动人,当然,这对象未必需要是俊男靓女。

很多人读金庸小说,是把它们当作爱情小说读的,那里面经常有一些无可替代的对象,比如赵敏对张无忌来讲,阿朱对萧峰来讲,丑和尚虚竹对西夏公主来讲,便是如此。在《牡丹亭》中,显然柳梦梅对杜丽娘来讲,就是这个无法替代的对象。

2.有苦恋的成分

从今天科学的角度讲,恋爱中的人和平时的人已经不是同一个人了,因为他身体内的化学成分、头脑的思维方式都变了。就像毕加索在他生命最重要的一段恋爱经历中,画风都变了,大家把那些画单独拿出来看,根本不觉得是他画的。

类似的,贝多芬在和勃伦施维克小姐谈恋爱时写的《第四交响曲》和其他八首作品完全不同。这种变化会让人既幸福,又痛苦。用一句网络上流行的诗句说,苦恋就是“世界上最遥远的距离不是生与死,而是我站在你面前,你却不知道我爱你”。

成功的爱情作品必须要能把苦恋写好,这一点《牡丹亭》也做到了。杜丽娘甚至因此感梦而死。而且,杜丽娘的死而复生也是有象征意义的,她实际上已经变了一个人。

3.浪漫爱情要遇到反对力量

世界上凡事没有阻力就没有动力。阻碍爱情的反对力量很多,可以来自家庭、社会地位的差异,也可以来自情敌,甚至可以来自自身性格的缺陷等等。

正是因为反对力量的存在,才衬托出爱情的伟大,这就如同死亡让生命显得特别美好,艰难时世会让友谊显得难能可贵。

在莎翁的剧作中,《罗密欧与朱丽叶》,反对力量来自世仇的家族;《奥赛罗》,它来自情敌和自身的缺陷。同样,《牡丹亭》中也有反对的张力,它来自家庭。

4.浪漫爱情要过命运这一关

世界上的事情,一半靠人谋,一半靠天命。浪漫爱情要受到命运的作弄。命运有些时候会帮助人,这就是喜剧结局,但是有时会出现阴错阳差,毁掉一对恋人,这就是悲剧结局。

现实主义作家常常会安排一个悲剧的结局,因为人世无常是现实情况。不过,汤显祖在《牡丹亭》中,安排了让命运帮助这一对相爱的人,这其实寄托了他对爱情的祝福,也彰显出他作品的浪漫主义色彩。

读到《牡丹亭》的时候,我是真的问过自己,我们中国人难道真的那么现实,我们内心深处难道没有浪漫的情怀么?答案是否定的。

经过我的分析你会发现,上述浪漫爱情的元素,《牡丹亭》跟西方的浪漫爱情作品没有什么差别。只是替中国人把这样的情感写出来的优秀作品并不多,特别是在古代,因此它就显得特别难能可贵了。

可以讲,《牡丹亭》写出了我们这个民族内心深处的浪漫情怀。

说了这么多,跟你分享三个《牡丹亭》在创作手法上我认为的可圈可点之处。

1.用梦境描写现实

这是浪漫主义文学常用的手法,想象不存在的事情是人特有的本领。人在现实中有很多东西得不到,因此只好在梦中得到,或者寄托于神鬼,这样才能让人们保持乐观,保持希望。

在现实生活中,如果不仅是自己在做梦,而且还能让很多人都相信一个共同的美好梦想,这样的人就会有领导者气质。今天马斯克被很多人崇拜,他其实是给大家画了一个梦中的美景,而且让大家真的相信。

2.故事结构一波三折

其次是《牡丹亭》故事的结构,它出现了三次反转,也就是常说的一波三折。第一次是杜丽娘由生到死。剧情到此结束也可以,著名的芭蕾舞剧《吉赛尔》就是这样(关于《吉赛尔》的剧情见附录)。

接下来是第二次反转,由死复生。你熟悉的《梁山伯与祝英台》的剧情——两个人双双化蝶,其实可以看作到这儿结束。

但是《牡丹亭》还有第三次反转。杜丽娘的父亲不认可女儿和柳生的爱情,柳生差点丢掉性命。如果是现实主义的写法,到此就可以结束了。但汤显祖作为浪漫主义的作家,是用第三次反转给出了一个喜剧性的结局。浪漫就浪漫在这里,它给并不完美的社会,保留了一份对美好爱情的念想。

3.文字出彩

中国古代绝大多数戏曲,包括很多有名的元曲,唱词都比较俗白,但《牡丹亭》是个例外,它的文字非常富有诗意。比如最著名的那个唱段,实在是值得反复吟咏背诵:

原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船,锦屏人忒看的这韶光贱。

推荐你也上网搜搜这一段的昆曲片段,听一听,感受一下。

小结:

在结束这一讲的课程前,讲讲我由这部名著延伸的两点感触:

首先,人要成为不可替代的对象,这不仅仅是在恋爱中,在生活和工作中也是如此;

其次,换个角度看待反对力量,也就是对立面。完全没有对立面,其实很难激发人的能动性,爱情会变得平庸,其他情况也如此。

作业:

在200字之内,描述一个你心目中的浪漫爱情场景。期待在留言区看到你的分享。

附录一 《吉赛尔》剧情

《吉赛尔》是世界上演出率最高的几部芭蕾舞剧之一。它的剧情很简单,全剧只有不长的两幕。第一幕,天真单纯乡间少女吉赛尔对一个外乡年轻人阿尔伯特一见钟情。阿尔伯特其实是一个贵族,为了逃婚乔装成农民来到这个村子。后来吉赛尔发现了真相,心碎而死。第二幕,阿尔伯特知道真相后来到吉赛尔在森林中的墓前,森林里有很多弃妇的亡灵,会用魔法逼迫来到森林的年轻男子不停地跳舞,至死方休。正当阿尔伯特被魔法附体,无法摆脱女鬼的纠缠时,吉赛尔的亡魂出现了,原来她对阿尔伯特的爱没有因为她自身的死亡而消失,她驱散女鬼救回阿尔伯特。阿尔伯特和吉赛尔缔结爱盟,可惜二人已阴阳永隔,日出时分,吉赛尔随黑夜一同离去。

附录二 《牡丹亭》的几段词

江儿水 偶然间心似缱,梅树边。这般花花草草由人恋,生生死死随人愿,便酸酸楚楚无人怨。待打并香魂一片,阴雨梅天,守的个梅根相见。 山桃红 则为你如花美眷,似水流年。是答儿闲寻遍,在幽闺自怜。转过这芍药栏前,紧靠着湖山石边……是那处曾相见相看俨然,早难道好处相逢无一言。

1.《牡丹亭》是中国文学里少有的浪漫爱情佳作,写出了我们民族内心深处的浪漫情怀。 2.浪漫爱情有几个基本元素,可以简单概括为:“无可替代”“苦恋”“反对力量”和“命运考验”几个关键词。 3.人要成为不可替代的对象,在恋爱、生活和工作中都是如此。