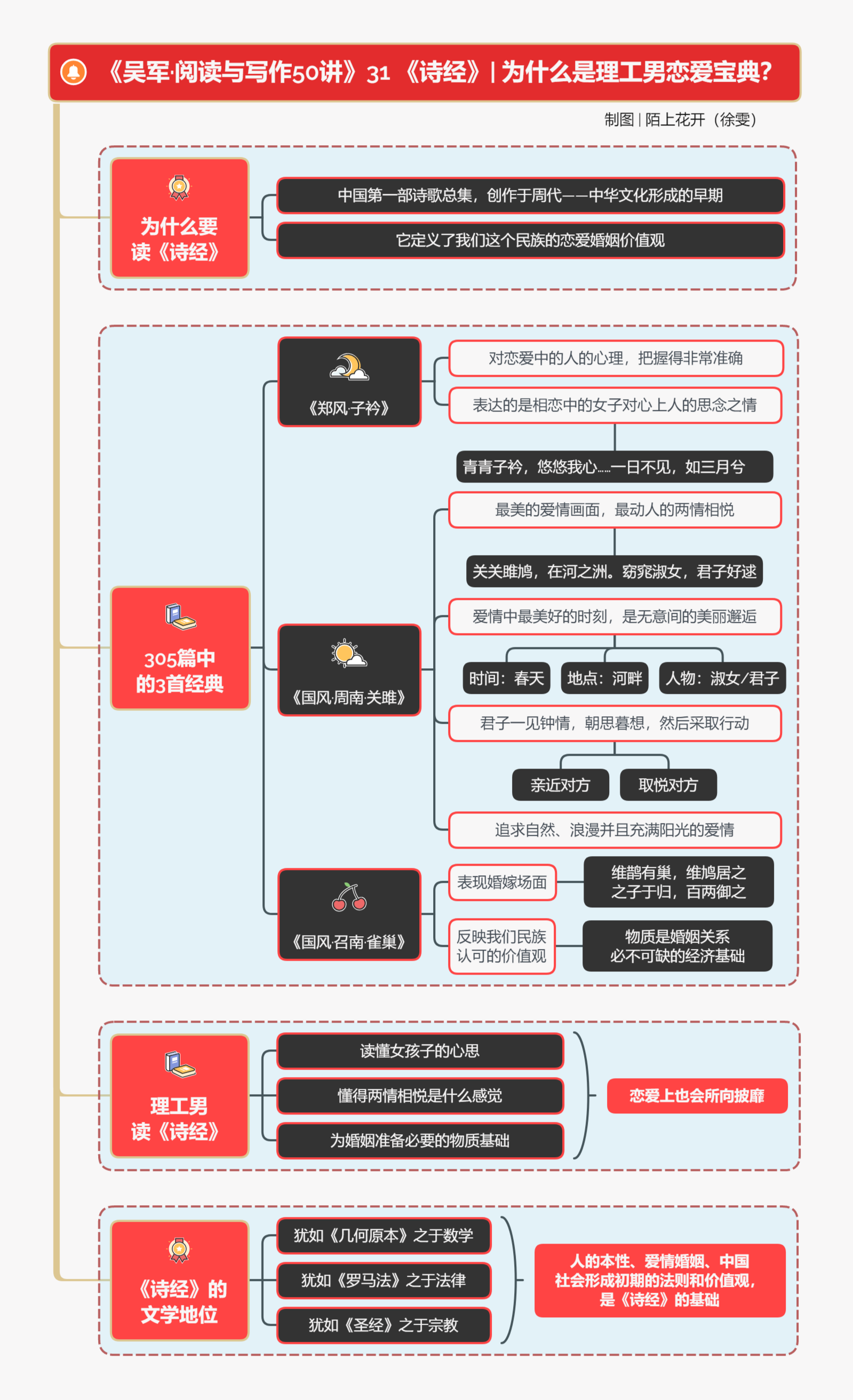

上一讲我说到,即使从事理工类的工作,也应该读读《红楼梦》,因为可以帮助我们了解周围的社会。

同样,学理工的人,特别是理工男,还应该读读中国第一部诗歌总集,距今差不多3000年的《诗经》。它创作于周代,那是我们中华文化形成的早期,更重要的是,它定义了我们这个民族的恋爱婚姻价值观。

《诗经》总共305篇,有很多是情诗,这一讲,我来说说我很喜欢的三首。

理工男总是苦恼猜不透女生的心思,我觉得你一定要读一读《郑风·子衿》,它对恋爱中的人的心理,把握得实在太准确了。

《郑风·子衿》

青青子衿,悠悠我心, 纵我不往,子宁不嗣音? 青青子佩,悠悠我思, 纵我不往,子宁不来? 挑兮达兮,在城阙兮。 一日不见,如三月兮。

这首诗表达的是相恋中的女子对心上人的思念之情。“青青子衿”四个字放在一起,就是:“青色的是你的衣衫”。从这句你就能看到,女子对男子着装细节记得很清楚,这是只有恋爱中的女子才做得到的。

我在一篇小说中读到过这样一个细节,一位女生注意到恋人的手指上有一个小肉刺,这种描写间接地写出了两人恋情已经很深了。

“纵我不往,子宁不嗣音?”这句特别有意思,“就算我不去,你难道不能派人来传个音信吗?”

钱钟书先生对这句诗特别称颂,他在《管锥编》中讲:“薄责己而厚望于人也。已开后世小说言情心理描绘矣。”

什么意思呢?想见,又不好意思开口或者采取主动态度,然后半嗔半怪半埋怨,埋怨对方不主动。后来的言情小说里,恋爱中的女子也常常被描写成这样子。你看,短短几个字,写尽了恋爱中的人特别普遍的心理。

最后的“一日不见,如三月兮”,是点睛之笔,也是今天成语“一日不见,如隔三秋”的出处。这种夸张的手法在《诗经》以及后来的诗歌中很常见。

《郑风·子衿》说的是一个人的相思,要论最美的爱情画面,我觉得要数《诗经》的第一首《关雎》,那是很美好的两情相悦。

《国风·周南·关雎》

关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,钟鼓乐之。

就算没读过整首诗,我相信你也听说过“窈窕淑女,君子好逑。”

雎鸠是绿毛的扁嘴水鸭子,今天依然不难见到,它们总是成对出现。春天它们会出现在河边、湖边,求偶时发出“呱呱”的叫声。“关关”两个字,就是表示野鸭叫声的象声词。

诗的场景非常美,时间是春天,地点是河畔,那里风景优美,有春光还有鸟叫声,可以肯定那不是一条湍急的大河,因为那样的话是不会有沙洲的。人物是有貌有德的女孩子,一个翩翩君子见到了她。

在任何国家,任何时代,爱情中最美好的时刻,就是青年男女在无意间的美丽邂逅。这一瞬间两个人身体里的激素水平迅速发生变化,整个人就变了。男子见到自己的梦中情人,先是对她钟情,接下来是朝思暮想,晚上翻来覆去难以成眠,然后就采取行动——“琴瑟友之,钟鼓乐之”。

这两句话的次序描写得很好,先是亲近对方,然后是取悦对方。而这个男子想的办法,不是装大款,送美玉,而是在用琴瑟和钟鼓的音乐打动对方。

音乐在中国的文化中可不仅仅是娱乐,尤其在周代,它是礼的象征,还意味着和谐。

整首诗读一遍,可以感觉出周代的人在追求一种自然、浪漫并且充满阳光的爱情。

当然,也有不少学者认为这首诗是新婚的祝福诗。毕竟那个年代的诗和歌是合二为一的,这首诗歌用在婚礼上唱,讲述新人从相识、相恋到结合的过程,然后祝福两个人今后鼓瑟和谐,也是能说得通的。此外这种理解还有一个合理之处,就是解释了为什么这首诗是以第三人称叙述的。

但不管怎样,它反映了那个时代人们心目中理想的恋爱——“窈窕淑女,君子好逑。”两千多年过去了,今天的人也依然在梦想能让自己辗转反侧的美丽邂逅。

从恋爱到婚姻,仅有两情相悦是不够的,这就不能不说到《诗经》的《召南·鹊巢》了。它描绘的是婚礼场面,我们一起读一遍,你仔细听,看看它描绘的场景和当下有没有一致性。

《国风·召南·鹊巢》

维鹊有巢,维鸠居之。 之子于归,百两御之。 维鹊有巢,维鸠方之。 之子于归,百两将之。 维鹊有巢,维鸠盈之。 之子于归,百两成之。

我们今天大家所熟知的成语“鸠占鹊巢”就来自这首诗,当然这首诗中的意思和今天我们理解的侵占了别人的资产,或者寄生于他人的羽翼下却反过来伤害对方完全没有关系。

这首诗讲的是男女婚嫁的事情。诗里的“鹊”所指的是男方,“鸠”指女方。

你看,男方要准备好大房子,用一个长长的车队迎亲。诗里形容车队的规模,用的是“百两”,当然百是虚数,但仍然说明规模很大,可见双方的家境非同一般,甚至可能是诸侯、卿大夫联姻,新娘远嫁。这种家族的联姻常常还有这样一个特点,就是嫁一个再陪嫁几个,所以第三句有“盈之”的说法。

直到今天,中国人的婚礼,还有很多时候,需要男方有房有车,然后用一个车队把女方接过去。也许有的人觉得这么做有点俗气,可这真的就是我们这个民族在形成早期的做法,而且延续至今。

从女方来讲“维鹊有巢,维鸠居之”还有一个含义,那就是“嫁人要嫁好人家”。

虽然这首诗讲的是上层社会的婚嫁,但是历来上行下效,上层社会是下层的榜样。它反映的,确实是我们的民族认可的价值观。我们也必须承认,物质是婚姻关系必不可缺的经济基础。

你可能听说文学作品里有很多典故,因此有畏难情绪,觉得自己不懂那些典故,就无法理解作品。

这也是我推荐理工科学生读《诗经》的原因——它自己就是中国最早的诗歌集,没有可以引用的典故,理解它们不需要更多的文学知识,只需要细细体会那种至真至纯的情感的自然流露就可以了。有什么感情问题解决不了,翻翻《诗经》也许就有答案了。

能读懂女孩子的心思,懂得两情相悦是一种什么样的感觉,以及为婚姻准备必要的物质基础,这样的理工男,在恋爱上也会所向披靡吧。

小结:

最后,我用理工科的思维,来聊聊我对《诗经》的看法。

《诗经》在中国诗歌文学中的地位,犹如《几何原本》之于数学,《罗马法》之于法律,《圣经》之于宗教。

世界上很多知识体系里的内容,都可以不断往前追溯其来源。比如数学很多东西可以追溯到欧几里得的几何学,法律的很多东西可以追溯到《罗马法》,宗教可以追溯到神话传说。而中国的诗歌,也可以追溯到《诗经》。

那么再往前该怎么追溯呢?那就只能追溯到自然的法则了。自然界不证自明的公理,是欧几里得几何的基础,自然法是《罗马法》的基础,自然界中最有力量的天地雷电和命运,则是神话的基础。

同样,人的本性,两性的爱情婚姻,中国社会形成初期的法则(礼数)和价值观,就是《诗经》的基础。体会到这一点,《诗经》就不再是三百首古文诗,它如同山林田野中自然长成的鲜花,虽然不会像牡丹、芍药那么艳丽,但却充满了生命的力量和朴素淡雅之美,这是它永恒的艺术魅力。

作业:

如果你也读过《诗经》,能不能跟大家分享你最喜欢的那一首,说说你喜欢它的理由。

1.《诗经》创作于中华文化形成的早期,它定义了我们这个民族的恋爱婚姻价值观。 2.《诗经》在中国诗歌文学中的地位,犹如《几何原本》之于数学,《罗马法》之于法律,《圣经》之于宗教。