这一讲我们谈谈莎士比亚。熟悉我的同学都知道,每年元旦,我会在课程里跟大家一起读莎士比亚的戏剧。这个小活动,在得到已经坚持了四年。

我第一次了解莎士比亚,是父亲和我提到《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》的相似性,后来他又讲了《哈姆雷特》和《威尼斯商人》的故事。

我对这个四百多年前的英国作家产生了兴趣,开始是好奇,后来读了他的一些作品后,发现他对人生看得极为透彻。他的看法和时代、国度无关,引发了我很多思考。后来就陆续读了他所有的作品。今天,他的书我还会时不时地拿起来看一看,帮自己理清楚一些想法。可以说,莎士比亚对我的成长和写作帮助很大。

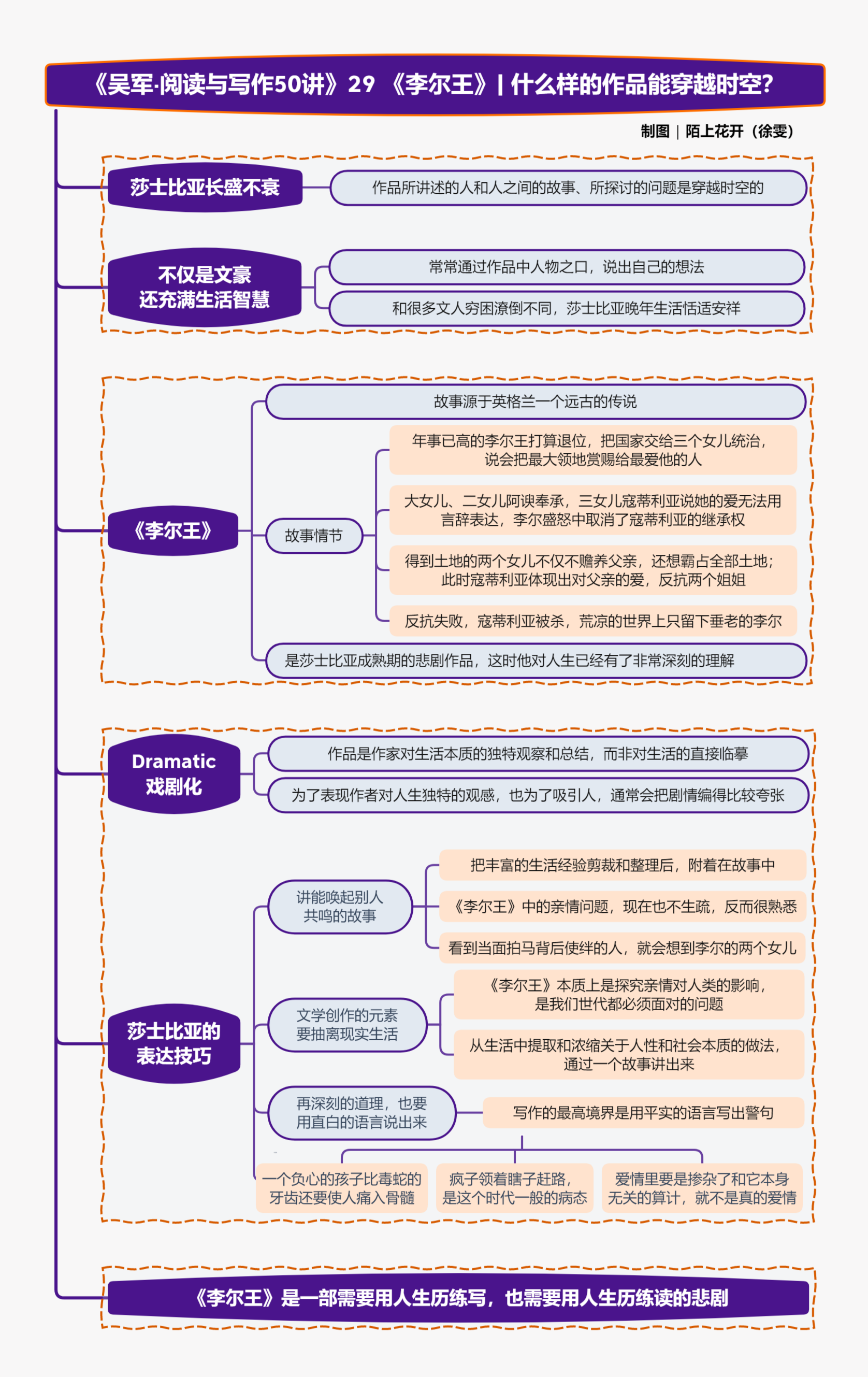

莎士比亚距离我们有四百多年历史,但直到今天还有人跟我一样在读他的作品,他的剧本也还在不断地被改编成话剧、翻拍成电影。我觉得,莎士比亚长盛不衰的主要原因,是他作品所讲述的人和人之间的问题,所探讨的问题是跨越时空的。

莎士比亚不仅是一个文豪,也是一个充满生活智慧的人。他常常会通过作品中人物之口,说出自己的想法。比如我在《硅谷来信》中介绍过,莎士比亚在《哈姆雷特》中,借老臣博诺涅斯之口说出的这样一段话:

不要想到什么就说什么,凡事必须三思而行。对人要和气,可是不要过分狎昵。相知有素的朋友,应该用钢圈箍在你的灵魂上,可是不要对每一个泛泛的新知滥施你的交情…… 倾听每一个人的意见,可是只对极少数人发表你的意见;接受每一个人的批评,可是保留你自己的判断…… 不要向人告贷,也不要借钱给人;因为债款放了出去,往往不但丢了本钱,而且还失去了朋友;向人告贷的结果,容易养成因循懒惰的习惯…… 尤其要紧的,你必须对你自己忠实,正像有了白昼才有黑夜一样,对自己忠实,才不会对别人欺诈……

博诺涅斯的这段话对我处理人际关系影响很大。

和很多文人穷困潦倒所不同的是,莎士比亚是一个精明的商人,他晚年生活得恬适和安祥,这其实和他的人生态度以及生活方式有关。

今天虽然存有一些关于他的生平的文献和史料,但是了解他思想最好的办法就是读他写的书。比如我从他的书中总结了这样一些人生信条:

- 合理支配金钱。

- 家庭和谐最珍贵,要忠贞于爱情,区分爱情与情欲。两性关系需要两情相悦,水乳交融,不能勉强。

- 要放松自己,享受生活,体会文学和音乐的魅力,享受美食,不要过度悲伤。

- 要克制自己的欲望,不要酗酒、赌博、纵欲无度。

- 年轻与老迈全由心灵决定。

如果篇幅允许,我还可以列出很多。

这一讲,我会重点聊聊莎士比亚晚年创作的悲剧《李尔王》。

《李尔王》

李尔王的故事源于英格兰一个远古的传说,可以追溯到罗马人统治之前,也就是他们的史前。因此,流传到莎士比亚至少有1500年了。虽然在剧本中故事有好几条线索,但是情节并不复杂,故事大概是这样的:

年事已高的李尔王打算退位,把国家交给三位女儿来统治。李尔讲,他会把最大部分领地赏赐给最爱他的人。于是大女儿高纳里尔和二女儿里根就献媚,称自己爱父亲胜于世上的一切。

三女儿寇蒂莉亚不会阿谀奉承,说她的爱不可以用言辞表达。喜欢听奉承话的李尔,在盛怒中取消了三女儿寇蒂莉亚的继承权,将国家分割给了高纳里尔和里根,寇蒂莉亚什么都没有得到。

这样安排的结局可想而知,得到了土地的两个女儿不仅不赡养父亲,而且还想着残害手足获得全部的土地,反倒是一无所有的小女儿寇蒂莉亚这时体现出了对父亲的爱,并且在法国国王的帮助下起来反抗自己的两个姐姐。

最后的结局,是个大悲剧,反抗失败,寇蒂莉亚和李尔被俘。寇蒂莉亚被杀,当然她那两个罪大恶极的姐姐也没有好结局,荒凉的世界上只剩下垂老的李尔。

《李尔王》是一个上了年纪才写得出来,上了年纪读也才更有体会的大悲剧。

《李尔王》是莎士比亚成熟期的悲剧作品,这时他对人生已经有了非常深刻的理解。这一类作品和早期的悲剧《罗密欧与朱丽叶》不一样,后者就算结局悲惨,故事推进还是比较轻松的,用歌德的话说,到处充满了青春与春天。而《李尔王》整体上都非常沉重。这反映出作者经历了人生沧桑后对人生和命运深刻的感悟。

获得过诺贝尔文学奖的英国剧作家萧伯纳讲:“没有人可以写出比《李尔王》更加悲惨的戏剧了。”

回顾我们讲过的古希腊悲剧的本质,你会发现这时的莎士比亚走上了希腊古典主义悲剧的道路。

许多有名的演员扮演过李尔王,但一般来讲只有上了年纪的演员才能真正体现这个角色。这也很像西班牙的弗莱明戈舞,通常只有40岁以上的演员才能跳出那种沧桑劲儿。

当然,《李尔王》中有很多夸张的地方,但作为阅读者,你不必较真儿。读这个作品,需要关注的是作者通过它所表达的思想,以及那些发人深思的对话,而不是故事本身有没有破绽。

作为读者,我们应该清楚,作品是作家对生活本质的独特观察和总结,而非对生活的直接临摹。这里面不仅掺杂了作者主观的看法,而且为了实现作品的戏剧化效果,常常会在一个场景中,融合平时生活里很多场景下才可能出现的多个画面。

这就如同中国绘画有所谓“四季开花”的现象,也就是把不同季节开的花画到一幅作品中。尤其是戏剧,为了表现作者对人生独特的观感,也为了吸引人,通常会把剧情编得比较夸张,因此在英语里才有了Dramatic这个词,表示戏剧化,夸张的。

当然,莎士比亚对我的影响,不光是为人处世之道。他是个很擅长通过讲故事传递思想的人。读了这么多年莎士比亚,莎士比亚在表达自我方面的技巧,我总结了下面三个层次:

1.讲能唤起别人共鸣的故事

正如我们前面所说,莎士比亚是一个生活经验非常丰富的人。因此,他的作品虽然故事大多取材于当时流行的一些故事和传说,以及历史事实,但是莎士比亚其实是把他经历的生活,加以裁剪和整理后,附着在他讲的故事中。这是莎士比亚剧今天还有很多人读的重要原因之一,因为那些故事讲的似乎就是我们身边的事情。

比如《李尔王》里所说的亲情问题,并不会因为社会整体进步就消失了。几百年后我们再读起来,完全不觉生疏,反而觉得很熟悉。因为我们周围其实也有一堆李尔这样的人。当你看到当面溜须拍马,背后使绊的人,就会想到李尔的两个女儿。这就是一种超越时空的表达方式。

托尔斯泰说:“作家要唤起一种经验过的情感,这种情感要以别人可能体验到的方式交流。”这一点,莎士比亚做到了。

2.文学创作的元素要抽离现实生活

抽离现实生活,就是文学需要高于生活的地方。

《李尔王》从本质上来讲,是探究亲属关系对人类不幸的影响。这是一个有哲学高度的话题,不是一个时代一个民族的问题,而是我们世代都必须面对的问题。

我环顾自己身边,像李尔这样的家长非常多。即便现在很多人是独生子女,但单位里的领导也可能是个李尔王。当一个人需要在普遍性问题上表达自己的思想时,就必须抛开那些和具体时代、地域、文化背景有关的元素,抽取出最本质的东西。这样才可能对全人类都适用。

我在《硅谷来信》中介绍过如何将一个产品做成全球化的产品。其中一个最重要的思想就是抛开国别、地域的特色,寻找全人类都有的基本需求。我还举了两个例子,一个是好莱坞的电影,一个是iPhone手机。过于个性化、本土化,就不可能全球化。

莎士比亚作品的一大特点,就是从生活中提取和浓缩关于人性和社会本质的做法。当然,这些思想必须要附在一个故事中讲出来,这样才有人读,否则就是哲学作品了。

3.再深刻的道理,也要用直白的语言说出来

我们不妨看一下《李尔王》中的三句话:

1. 一个负心的孩子,比毒蛇的牙齿还要多么使人痛入骨髓。 How sharper than a serpent's tooth it is To have a thankless child! Away, away!(第一幕) 2. 疯子领着瞎子赶路,是这个时代一般的病态。 tis the time's plague when madmen lead the blind(第四幕) 3. 爱情里面要是搀杂了和它本身无关的算计,那就不是真的爱情。 Love’s not love when it is mingled with regards that stands aloof from the’entire point.(第一幕)

有的人为了让人觉得文字有美感,会用很多形容词和典故。在我看来,这就如同为了做一道好菜,用了很多名贵的原材料一样。

其实,写作最高的境界是用平实的语言写出警句。不过莎士比亚剧作的很多金句没有典故,也没有难懂的词,但是含义却深刻隽永。

小结:

《李尔王》一部需要用人生历练写,也需要用人生历练读的悲剧。莎翁的剧作几百年后仍然有人读,能够跨越时空,是因为他讲了能够唤起大众共鸣的故事,又抽取出了人类亲属关系的本质,而且用直白的语言表达了深刻的道理,这些都是我们在写作中可以借鉴的技巧。

关于对莎翁剧细节的讲解,我会每年在新年讲一次,这里就不展开了,大家可以到时关注我的更新。

作业:

你最喜欢的莎翁名句是什么?欢迎在留言区跟大家一起分享。我们一起来看看它们是不是同样有言语直白但道理深刻的特征。

下一讲,我们聊聊《红楼梦》。

1.莎士比亚之所以长盛不衰,是因为他作品所探讨的问题是跨越时空的。 2.莎士比亚的《李尔王》,是一个上了年纪才写得出来、上了年纪读才更有体会的大悲剧。 3.写作最高的境界,是用平实的语言写出警句。