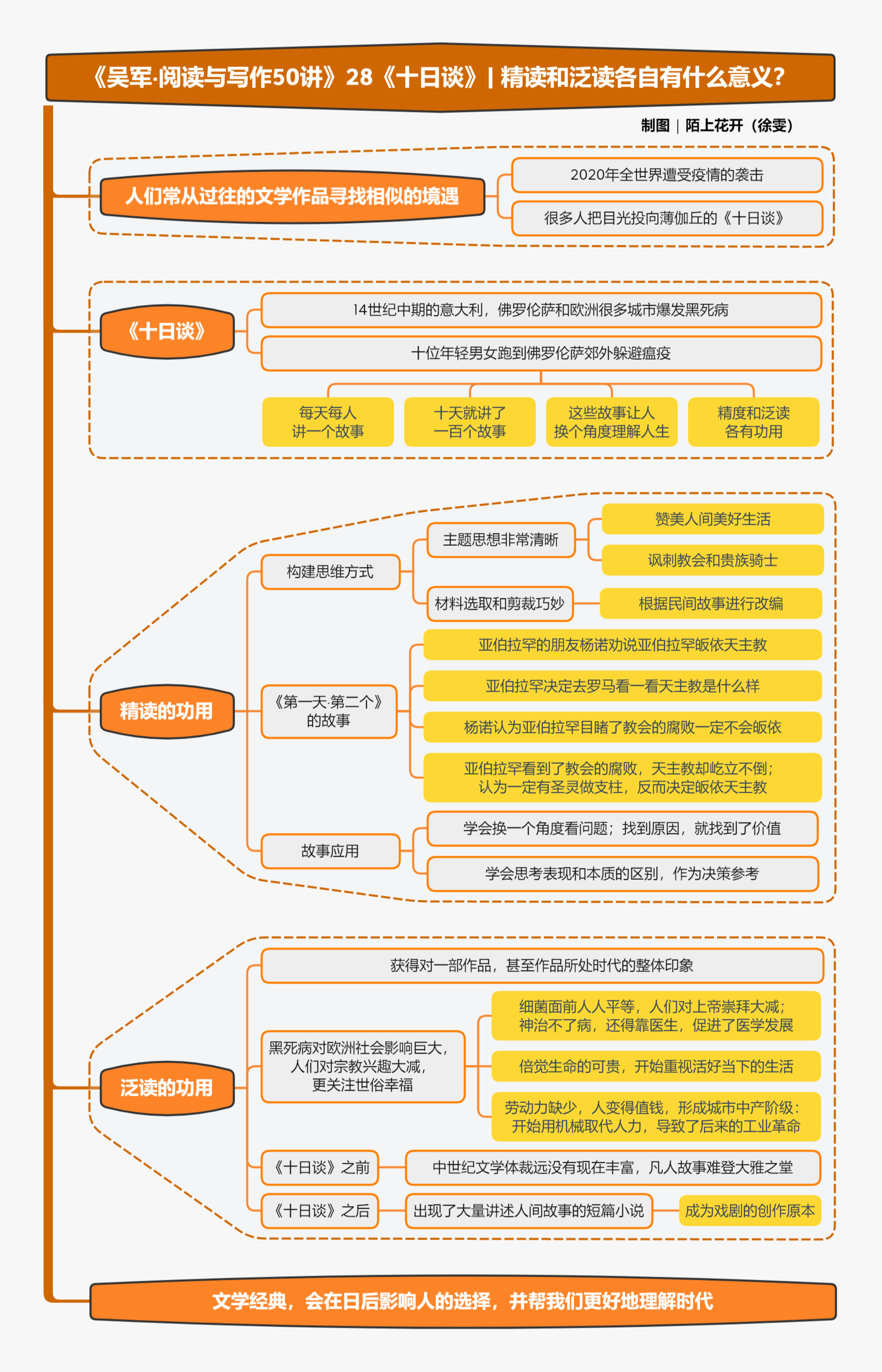

前面我们都是在谈英雄、谈理想主义,人在平时,更多想的是向前,向前,向前,明天会怎么样。但世界的发展未必会沿着我们理想的方式,遇到灾难时,我们正好借这个机会,重新审视人生,重新理解幸福。

2020年全世界遭受了疫情的袭击,人们很容易从过往的文学作品中去寻找相似的境遇,很多人此时都把目光投向了薄伽丘的《十日谈》。

的确,薄伽丘的这本书讲述的是14世纪中期意大利的故事。当时,佛罗伦萨和欧洲很多城市都暴发了黑死病,仅佛罗伦萨就死了十多万人,而整个欧洲,据说死亡人数多达7000万到两亿。

1350年,薄伽丘开始创作《十日谈》,内容是讲述十位年轻男女跑到佛罗伦萨郊外躲避瘟疫。他们在宜人的花园住下,每天除了唱歌跳舞之外,每个人要讲一个故事,十天下来就讲了一百个故事,这些故事合在一起,就是这本书。

春节前后,得到也做了十日谈的对话,命名的灵感也来自于薄伽丘的这本书。

但我特别想向你推荐这本书,还不光是因为这一次的全球疫情。其实是它里面的一些故事影响了我一生,让我学会了换个视角理解人生。

这一讲,我也会就这本书谈一下精读和泛读各自的功用。

一、精读的功用

《十日谈》里面的故事写得都非常离奇有趣,书中的人物非常多,有王公贵族、僧侣骑士,也有平民百姓、贩夫走卒。但在书中,教会里面的人物,特别是头面人物,嘴上都是仁义道德,骨子里却是男盗女娼,而且贪得无厌。相比之下,人间正常的男欢女爱反而都是值得称颂的。

我最早读《十日谈》时,这本书还没有解禁,我是通过北大图书馆的一位朋友才借到的。回去以后就如饥似渴地阅读起来,不到一周就读完了。书中有几篇对我的触动很大,比如《第一天∙第二个》的故事,因此我读了好几遍,至今能记住细节。它们对于构建我的思维方式是有直接帮助的。这就是精读的目的。

《十日谈》里的故事,从主题到形式的差异非常大,但是薄伽丘的主题思想是非常清晰的。那就是赞美人间美好的生活,讽刺教会和贵族骑士。书中所有的故事,都是围绕这一目的组织的。

你可能也听说过,《十日谈》很多故事并非是作者原创的,而是在当时欧亚诸国广为流传的民间故事,比如乔叟在《坎特伯雷故事集》中也讲了一些类似的故事,但薄伽丘根据自己表达思想的需要作了修改。

这其实是我们需要学习的表达技巧,就是材料的选取和剪裁。当然我说的不是歪曲事实,而是在各种场合,用各个角度的证据,证明我们的想法。

这一讲我就跟你展开聊聊《第一天∙第二个》的故事。

《第一天∙第二个》

故事讲的是有一个叫做亚伯拉罕的犹太人,他是个非常好的人,他有一个叫杨诺的好朋友,是个天主教徒。杨诺为了劝说亚伯拉罕皈依天主教,就不断劝说他,不断吹嘘天主教的好处。

时间一长,亚伯拉罕多少有点信了杨诺的话,但是他说,耳听为虚,眼见为实,他要去罗马一趟,亲眼看看天主教是什么样,然后才能决定信与不信。

杨诺一想,亚伯拉罕到了罗马,目睹教会的腐败生活,肯定就不信了,因此他不建议亚伯拉罕去罗马。

但是亚伯拉罕很坚决,没有亲眼看见就不信。杨诺也没有办法,只好让他去了,但是心里清楚纸包不住火,朋友回来肯定不会信了。

果然,罗马教廷丑陋的东西都让亚伯拉罕看到了,但是回来后,亚伯拉罕对杨诺讲,自己决定皈依天主教了。杨诺就很奇怪,问他为什么。

亚伯拉罕讲,罗马本该是神圣的,但成了包容一切罪恶的大熔炉。那位高高在上的“牧羊人”,也就是指教皇,以及下面那些“牧羊人”,也就是指主教们,本该做天主教的支柱和基础,却正日日夜夜千方百计要让天主教早些垮台。

但是,亚伯拉罕的话锋一转说:“我还是决定皈依天主教”。为什么呢?因为教皇、主教和教士们应该是天主教的基石、支柱,而他们却在挖墙脚,但是不管他们怎样拼命想把天主教推翻,天主教还是屹然不动,反而日益发扬光大。那么天主教一定有圣灵在给它做支柱、做基石。你们的宗教确实比其他的宗教更加正大神圣。

杨诺万万想不到,亚伯拉罕会因为教会的腐朽反而得出这么一个结论来。

这个故事很短,但是有很多值得学习的地方。

首先它的写作手法非常妙,用今天的话说叫做剧情大反转,但是这样的反转很符合逻辑。

其次,也是更重要的,就是它教会我另一种思考方法。而且,就是这样一个从文学作品里看来的故事,在日后被我两次用到了工作中。

故事应用一

很多年前我在腾讯的时候,一位从Google来的员工就和我抱怨,代码的质量怎么这么差,单元测试也没有,三天两头死机,没救了,他觉得很郁闷。我就和他讲了这个故事,我讲,这要换一个角度看问题。

你看,照理说,这么差的工程质量,系统应该三天两头崩溃,用户应该都跑光了,可是它的用户还在不断增加,大家使用好像也没有遇到什么麻烦。这说明它像故事里的天主教一样,“有圣灵给它做支柱”。

接下来,我就建议他去找原因,这个原因一定是价值所在。后来他按我说的去做,真的找到了原因,因此能够客观地评价腾讯的工程工作,他的职业发展得很顺利。

故事应用二

第二个例子是关于一个投资,它给我的基金带来了几十倍的回报。那个创业公司,如果你盯着它很多细节看,一大堆的问题,但是非常奇怪的是,很多其他企业做不成的事情,它都能做成,因此从外面整体看起来发展得很好,而且也没有作假。

国内有一家很有名的基金,本来要和我们一同投资给它,后来看到那么些“乱象”,就放弃了。几年后回来问我,你为什么当时坚持看好它?我也给他讲了这个故事。

然后我说,如果你发现这个大厦有很多蛀虫,却屹立不倒,说明它可能有过人之处;如果真能找到它,就可以放心投了。我是发现那个创始人很厉害,他总是先人一步进入一个即将蓬勃发展的领域。事实上,今天像华为、三星这些企业都是它的客户。

听完这两段经历,你还会觉得文学对读理工科、做技术、做投资的人完全没用吗?

当然,这个故事可不仅仅是我工作中一个好用的例子,它其实是提醒我思考表现和本质的区别。表现可能是假的,当表现解释不了原因时,就需要思考我们是否没看到本质。

二、泛读的功用

前面我说的,是精读一部作品中的某些段落给我的启发,接下来我也会讲讲泛读。泛读让我获得的,是对一部作品,甚至作品所处时代的整体印象。

我们刚才说了,《十日谈》这本书成于黑死病肆虐之后。黑死病对欧洲社会的影响巨大,这不是死了一半人的问题,而是让大家从此对宗教的兴趣大减,转而关注世俗的幸福了。这种转变有三个原因:

首先,和上帝距离更近的主教和教士们也没有少死,这让大家对上帝的崇拜大减。好像在细菌面前是人人平等的。另外,既然神治不了病,还得靠医生,这促进了欧洲医学的发展。

其次,在中世纪,欧洲人比较重视来世,一下子死了好多人,活着的人倍觉生命的可贵,开始重视活好当下的生活。因此从14世纪开始,以意大利为代表的欧洲进入一种享乐主义,再加上十字军带回了阿拉伯地区的生活方式,就连教皇都成了享受生活的人。

这也是为什么薄伽丘笔下的教士们,很多都沉醉于肉欲的快感之中,因为当时欧洲就是这个情况。

第三,由于劳动力一下子少了很多,荒地到处都是,人就变得非常值钱,有条件过更好的生活。当时城市里的雇主为了吸引劳工都在涨工资,这就逐渐形成了城市中产阶级。此外,因为缺了劳动力,欧洲开始寻求通过机械取代人力,这导致了后来的工业革命。

在薄伽丘之前,伟大的但丁完成了《神曲》,那是讲神的故事、精神的故事,薄伽丘则补上了人间的故事、世俗的故事。这样作为文艺复兴的先驱人物,他们二人共同完成了文学从中世纪到新世纪的转折。

在薄伽丘之前,中世纪的文学体裁远没有现在这么丰富,只有宗教文学、诗歌和宫廷文学。凡人的故事是难登大雅之堂的。

在《十日谈》之后,欧洲出现了大量的讲述人间故事的短篇小说。这些短篇小说后来又成了一些著名戏剧的创作原本。比如莎士比亚的很多戏剧的情节就来源于那些短篇小说。

从这个角度看《十日谈》,就让我避免了陷于故事的猎奇,转而关注它背后的人文主义精神。

小结:

一部文学经典,可能因为某个机缘,精读过的段落,会在日后的工作生活中常常影响人的选择。同时,通过泛读形成对作品的整体印象,也更能帮助我们理解作品的本意和它所处的时代。

作业:

有没有什么作品的哪个段落,深刻影响了你?欢迎在留言区跟我分享。

1.精读过后,很多细节会记忆犹新,它们对于构建思维方式有直接帮助。 2.泛读让人获得对一部作品的整体印象,甚至作品所处时代的整体印象。