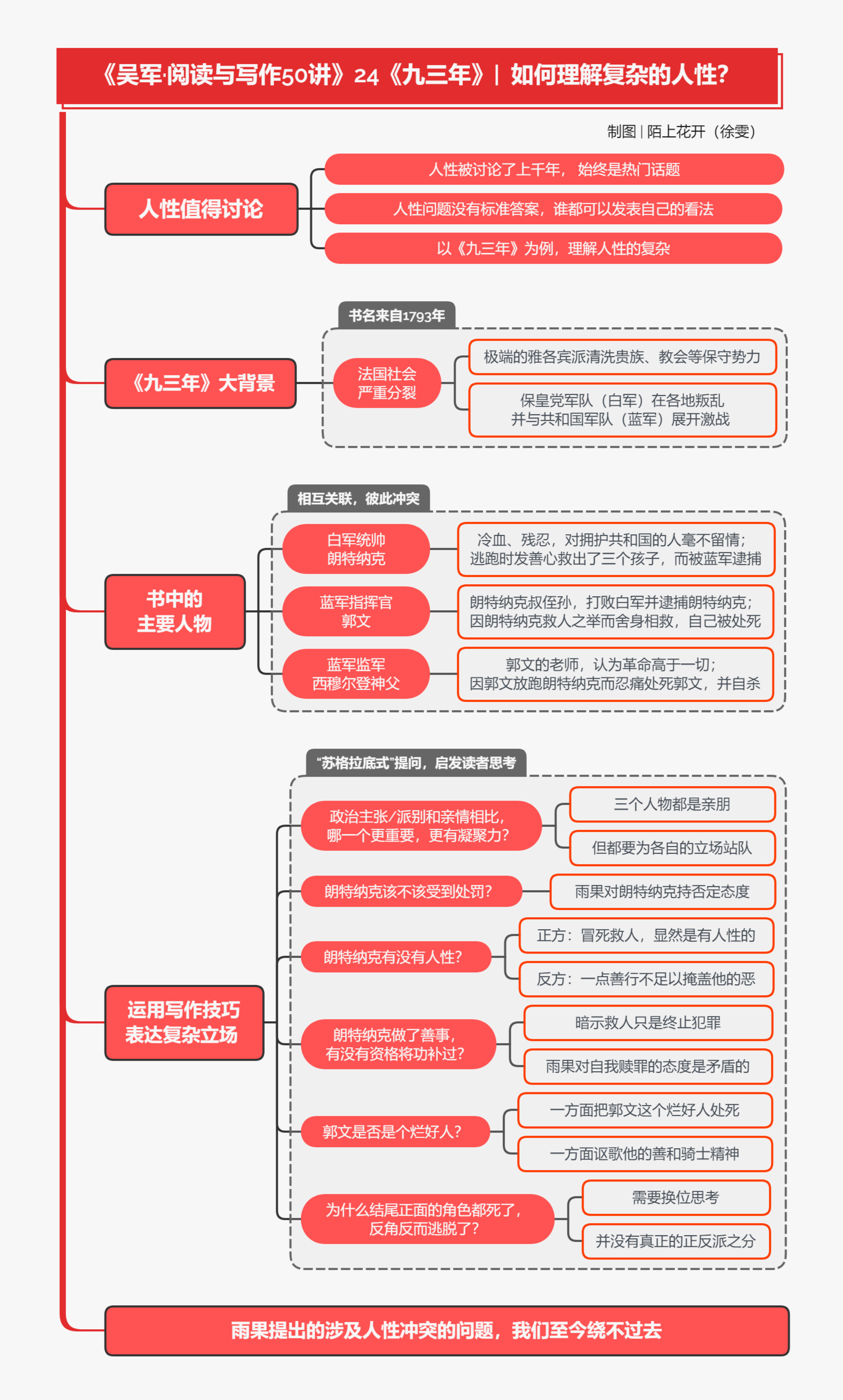

这一讲,我们通过法国作家雨果的《九三年》,聊聊复杂的人性。

2020年的全球公共卫生事件,在考量人性。大家在这个时候也经常会谈论人性的话题。

你会发现有些人悲天悯人,也有些人相对比较冷血。有些人不分国家种族在考虑问题,也有些人则是小群体“利”字当头。

总之,关于人性,人类讨论了上千年,今天依然是一个在朋友圈和社交媒体上很热门的话题。它值得讨论上千年的原因在于,人性问题没有标准答案,不像数学或者物理那样,因此谁都可以发表自己的看法。

不同国家民族、不同社会背景的人,对于它的看法会相差很远。遇到这样的情况,评判别人的看法是对是错,恐怕没有什么意义,更多的是需要搞清楚为什么对方这么想。遗憾的是,很多人在带有情绪时,自己都说不清楚自己的想法。

这一讲,我就以法国文豪雨果的《九三年》为例,来试着理解人性的复杂。

我对西方人的理解,其实是从这本书开始的,而且我到美国后融入社会很快,也要感谢这本书。

雨果最知名的小说是《悲惨世界》和《巴黎圣母院》,但是我觉得体现出他对人性这个问题思考深度的却是《九三年》。

《九三年》这个书名来自于1793年。了解法国大革命的人都知道,这是雅各宾派当政的时期。当时,法国社会严重分裂,产生了严重的阶级仇恨。

一方面,极端的雅各宾派严酷地清洗贵族、教会和其他任何保守势力;另一方面,保皇党的军队(白军)在很多省叛乱。于是共和国军(蓝军)就和白军展开了你死我活的激战。

在书中,主要人物是相互关联的三个人:白军统帅朗特纳克侯爵(简称朗特纳克),蓝军指挥官郭文子爵,他是朗特纳克的叔侄孙;还有一位监军西穆尔登神父,他是郭文的老师。

虽然郭文和朗特纳克是远房亲戚,但双方都坚持自己的政治主张,要消灭对方。

朗特纳克是一个非常冷血而残忍的人,对拥护共和国的人绝不留情。而郭文是一个军事天才,打得白军节节败退,并且把朗特纳克等人包围到一个城堡里。这个城堡里还有一些平民,成了白军的人质。最后白军终于抵挡不住,放火烧了城堡,朗特纳克带领手下从密道逃跑了。

但就在朗特纳克跑出城堡的一刻,听到一位母亲的呼救声,原来她的三个孩子被困在城堡里了。朗特纳克经过一番考虑,毅然从暗道返回城堡,救出了那三个孩子,然后就被郭文逮捕了。

这时,郭文和老师西穆尔登就如何处置朗特纳克产生了分歧。西穆尔登认为革命高于一切,主张处死朗特纳克。郭文却认为大恶人朗特纳克在危急时刻,显示出人性善良的一面,希望饶他不死。

但是他又无权释放朗特纳克。于是,郭文进入牢中,跟朗特纳克交换了服装,放跑了他,自己伪装成朗特纳克留在了牢房中。为了维护法律,西穆尔登忍痛将郭文处死,然后自己也自杀了。

《九三年》这本书是雨果最后一部小说,它完成于1874年,当时法国刚经历巴黎公社起义。已经72岁高龄的雨果对人性有了极为深刻的思考。因此,他在这本书中所描写的人性相当复杂,不像在《巴黎圣母院》中所描写的善恶美丑分明。

雨果一生经历了法国的多次革命,可以讲是惯看秋月春风了,他的思想相比年轻时有了巨大的变化。

当年他曾经因为反对拿破仑三世称帝而被流放,但是到了晚年,他却开始怀疑暴力行为能否真正解决社会问题。早年他支持法国殖民非洲,到了晚年,他开始谴责法国参与血洗圆明园。在巴黎公社的问题上,雨果则强烈谴责对阵双方的暴行。他在日记里写道:

“简而言之,这个公社是白痴,正如国民议会太残暴一样。两边都荒唐。”

虽然这么评价巴黎公社,但对于晚年的雨果来讲,人性的善是最可贵的,并且他身体力行。在巴黎公社失败后,他一边帮助遭到镇压的公社社员,一边给当时的比利时政府施加压力,希望比利时为公社成员提供政治庇护。

雨果最终的理想是建立一个大家能够和平相处的欧洲共和国,不再有战争和暴力,并且呼吁废除死刑。如果他生活在今天一体化的欧洲,大概会感到欣慰很多。

了解了雨果的这种思想变化和他对人性的理解,我们不妨从写作技巧上看看,在《九三年》这本书中,雨果是如何表达自己这种复杂立场的。

他其实采用了“苏格拉底启发式提问”的方法,启发读者思考下面这些问题。有些问题他有答案,有些没有。

1. 政治主张/派别和亲情相比,哪一个更重要,更有凝聚力?

对于这个问题,雨果是有明确答案的,那就是政治主张。小说中的三个主要人物都是亲朋,但是都要为各自的立场站队。这个现象至今如此。

2. 朗特纳克该不该受到处罚?

这一点雨果没有直接指明,但是花了很多篇幅讲朗特纳克冷血的一面,特别是他挟持了无辜平民到城堡做人质。因此,雨果对朗特纳克是持否定态度的。

3. 朗特纳克有没有人性?

这是一百多年来,大家一直争议的一个问题。

从朗特纳克冒死救人的行为来讲,他显然还是有人性的。但是,很多人提出,作为一个相当冷血的反派角色,他的这一点善行不足以掩盖他的恶。

为了解释朗特纳克身上的矛盾,很多人主张人性会被阶级性或者说团体的利益扭曲,也就是说,朗特纳克原本是有人性的,但是一旦被阶级、民族利益所左右,人性就会被淹没或者掩盖。

对于这个问题,雨果没有给出答案,而是启发读者去思考。但是,从雨果在巴黎公社事件前后的所作所为和言论来看,他到后来是厌恶了当时法国大革命的那些政治、民族主义和阶级对立的,认为它们扭曲了人性。

回到当下,你也一定能体会出,所有人搁置争议,共同对付病毒最为重要。

4. 朗特纳克做了善事,有没有资格将功补过?

这又是一个没有答案的问题。

在书中,雨果暗示他只是终止犯罪,因为那一家平民母子是被他劫持到城堡中的,最后他决定去救这一家人,只是自我赎罪而已。对于自我赎罪的人,雨果的想法是矛盾的,所以他通过郭文表达出,他希望对这些人网开一面,又通过西穆尔登神父,表达出应该严惩首犯的看法。

5. 郭文是否是个烂好人?

对这个问题雨果也没有给出答案。显然,朗特纳克逃出去后,肯定会继续组织反攻。对敌人的同情,就是对自己人的残忍,这一点郭文是清楚的。但是他依然决定用自己的命去救朗特纳克,这体现出一种骑士精神。如果朗特纳克真的有贵族精神的话,他应该好汉做事好汉当,而不是让郭文顶缸,自己逃走。郭文这样的人物,同样能够影射到今天欧美人身上。

关于这一点,我过去在中国,对这一点理解不深。但是和他们打了几十年的交道后,发现今天很多欧美人,就是雨果笔下的郭文。

他们不会站在全局的高度来决定该如何做事情,很容易被一些善行感动,这当然也有人性光辉的一面。因此,处于矛盾中的雨果,一方面将郭文这个烂好人处死,另一方面讴歌他的善。

在全球化的今天,和西方人打交道,就必须理解他们中有一大堆郭文这样的烂好人。你要是不认同他们,就很容易受到围攻。

6. 为什么小说的结尾正面的角色都死了,反角反而逃脱了?

这就需要换位思考了。其实,虽然雨果整本书都安排郭文处在一个正面角色的地位,但是如果换一个角度来看,可能那就是另一个故事了。

朗特纳克为什么要反叛,因为当时雅各宾派在法国各地杀了一万六千人,抓了50万人,所以朗特纳克也不得不反抗。

实际上在雨果的书里,不管是保皇党还是共和党,在面对平民时,都是同样冷漠和残忍。大革命里法国的芸芸众生,在他们眼中不过是实现自己政治目的的代价。但是雨果认为:“在革命的绝对真理之上,存在着人道的绝对真理”。因此在他的书中,并没有真正的正派和反派之分。

好的作品,不是给一个完美的答案,而是启发你做更多的思考。这个写作技巧给了我很大影响。提出一系列大家关心的问题,引发读者的思考,比解决问题更重要。

此外,在写作上要留点余味,让一批又一批读者讨论、争论起来,思想就流传下去了,完全没有争议的作品,就不能算是成功的。

如果你在单位里,经常提出一些好的问题,别人总是绕不过去,必须面对,你也会被认为是有思想的人。

小结:

《九三年》这本书出版时,雨果在文坛的风头已经过去了,因此没有引起像《悲惨世界》那样的轰动。但是今天,很多人跟我一样,认为《九三年》才是他的最佳作品。这部作品凝练了雨果一生对人性善恶的思考。

雨果提出的问题,我们至今绕不过去。比如:前两年对待中东难民的问题、今天各国防疫的措施,都涉及人性的冲突。这时我就会想:“这又回到了雨果当年谈的老问题了。”

作业:

请你就郭文这个人物写个评论,不要超过200字。动笔之前,可以去复习一下第19讲评论的写法。(戳此回顾:如何写好一篇评论?)

下一讲,我们聊聊爱情诗。

1.人性问题没有标准答案,谁都可以发表自己的看法,所以关于人性的话题被讨论了上千年。 2.《九三年》没有引起像《悲惨世界》那样的轰动,但这部作品凝练了雨果一生对人性善恶的思考。 3.好的作品,不是给你一个完美的答案,而是启发你做更多思考。