上半部分是我这门课程的方法论部分,我把自己关于阅读和写作的方法和盘托出。

但无论如何,阅读和写作,都是能力而不是知识,不做大量实践,方法论再高明,都无法真正对你自己有帮助。

所以,从这一讲开始,课程进入下半部分。我会跟你讲讲那些曾经深深影响了我的经典文学作品。

事先声明,这些文学经典,有很多学者做过大量的研究和批评,都很专业。而我要跟你分享的,完全是我个人的阅读经验和体悟。我会跟你谈谈,我是在什么时候,在什么机缘下跟它们相遇,在理解他人和表达自己的维度上,它们又给了我哪些重要启发。

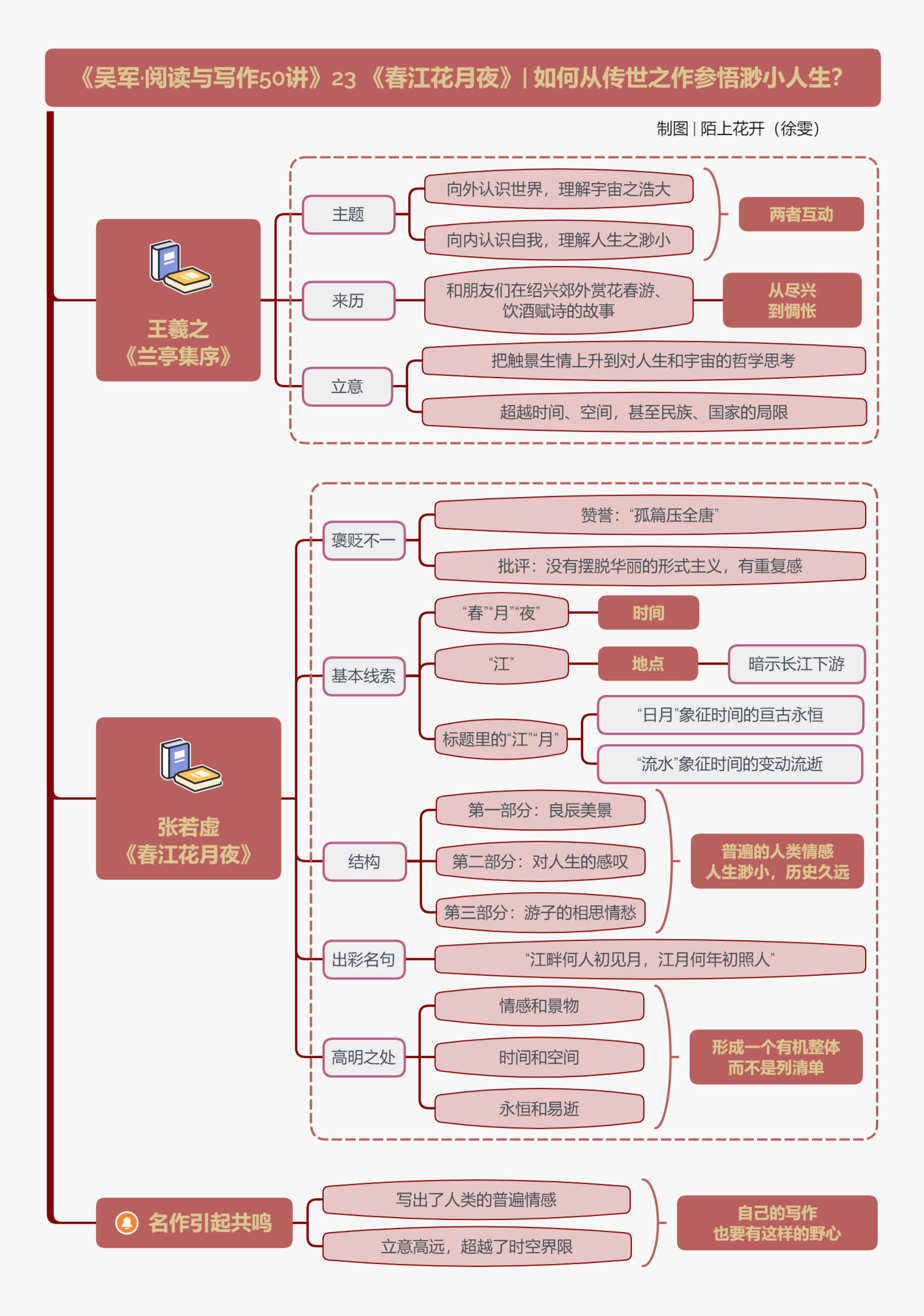

这一讲,我先跟你聊聊王羲之的《兰亭集序》和张若虚的《春江花月夜》。

《兰亭集序》

我读《兰亭集序》是中学时代,正是这篇文章,教会了我写游记。

中学时郊游之后,老师都会让我们写游记,开始我写的常常都是流水账,然后就想着编出一两个佳句增增色,当然成绩不会很好。直到我读了王羲之的这篇文章,才算学会了写游记。

王羲之用三分之二的笔墨描绘了他在春游结束一刻的感悟,从而把全文的境界提升得很高。受到启发,经过了大约三年练习,我到高考时作文就写得很好了。

《兰亭集序》只有400字,在这节课里,请你先欣赏一下全文。 听不懂也不用怕,白话翻译已经附在下文了,但现在,让我们去音频里一起先沉浸在中国文字的美妙中吧。

原文

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

译文

永和九年,这是癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,做禊礼这件事。很多贤士能人都汇聚到这里,年长、年少的人也都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林和竹丛;又有清澈激荡的水流,在亭子的左右环绕,我们引水做成曲形水流,让酒杯流传。大家排列坐在曲水旁边,虽然没有管弦齐奏的盛况,但饮酒作诗,也足够来畅快表达内心深藏的感情了。

这一天,天气晴朗,和风习习,抬头纵观广阔的天空,俯看大地上繁多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,极尽耳目的欢娱,实在很快乐。

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在屋里畅谈自己的胸怀抱负;有的人就自己爱好的事物,寄托情怀,不受约束,放纵无羁地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得、高兴和满足的时候,竟然不知道衰老将要到来。等到对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着当前的境况而变化,感慨就随之产生了。过去喜欢的东西,转瞬间已经成为陈旧的痕迹,尚且会引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后都归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢?

每当我看到前人兴怀感慨的原因,跟我所感叹的好像很契合,面对着他们的文章,没有不感叹哀伤的,在心里又不能清楚地说明。本来知道把生死等同的说法不真实,把长寿和短命等同起来的看法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人。可悲呀!所以我一一记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

当然,《兰亭集序》对我的意义,可不只是个作文范例,更让我理解了宇宙之浩大,人生之渺小。我觉得,正是这个主题让它成为传世之作。

我认为人类能够谈上千年的主题,可以大致分为两类,一类是向内认识自我,另一类是向外认识宇宙。当然两者是互动的,不同人、不同时代背景对内对外的看法会不一样。

《兰亭集序》作为书法作品,在中国历史上无出其右。只是它在书法上太有名了,以至于很多人忽略了它的文采。

关于《兰亭集序》的来历,你可能也听过王羲之兰亭雅集的故事。

简单说,就是晋穆帝永和九年(353年)的暮春时节,王羲之和子弟朋友们,在绍兴郊外赏花春游,饮酒赋诗的事。

这种事在古代文人里很常见,这类游记文章也很多,但为什么《兰亭集序》就成了千古名篇呢?因为它涉及了一个普遍的人类话题:有限的生命与无限的宇宙。

王羲之在文中先讲了当时的情况。江南最好的时节,最好的风景,最好的朋友们,又赶上最好的天气。这样一天的游玩,大家会玩得很开心。但是转眼一天过去了,人就不免开始惆怅了。

这说的首先是一种喜聚不喜散的普遍情感。我记得我中学时,遇上学校去郊游,早上会异常兴奋,整个一天都玩得尽兴,但是当暮色降临,大家要返回时,就开始惆怅起来,这是人之常情。

再比如大家过春节长假,临近春节时,充满了期盼,心里最高兴,过了三四天,会想还有一半呢,不太发愁。但是到了最后一天,想到第二天要上班、上学了,就开始惆怅起来。

王羲之当时就是这样,在这个时候,他产生了感悟。你看,写人的普遍情感,就更容易得到读者的共鸣。

当然,如果只是这种单纯的喜悦和惆怅,还不足以支撑《兰亭集序》成为千古名篇,王羲之对主题进行了进一步的升华。王羲之接着写到,好朋友们彼此相处的时光,其实过得很快,一天如此,一生也如此,很快就度过了,“不知老之将至”。不管人活多长,最后一切都化为乌有,想到这里,岂不痛哉。

今天,我们在这里感叹古人都不在了,今后的人,也会同样感叹我们。因此,今天我记录下我们这些人抄录大家的诗作,以后时代不同,人们的情致却是一样的,后人看到这些,也会有同样的感慨吧。

今天的人对王羲之的《兰亭集序》是否有同样的感慨呢?反正我有,相信你也会有。这恰恰是写作的意义所在。

王羲之当时的心境和思考,永远留给了后人。他谈到了一个任何时代、任何人都绕不过去的话题,就是人的生命、人和宇宙的关系。人终有一死,和宇宙相比终究渺小。人生怎么过,就是每个人都必须面对的问题了。

《兰亭集序》把触景生情,上升到了对人生和宇宙的哲学思考,这样的文章当然更能超越时间、空间,甚至民族、国家的局限。曾国藩讲,文章以立意为第一要义,这话说得没有错。

《春江花月夜》

初唐诗人张若虚的《春江花月夜》,跟《兰亭集序》有立意上的相似性。

王羲之生活的东晋是个乱世,但他的家族是天下第一家族。而张若虚一生只做到兖州兵曹,这是一个八九品的芝麻官,是个生逢盛世却不太得意的文人。

虽然两个人生活的年代和家庭迥然不同,但两篇作品的格局却同样阔大。

我们先采用之前说到的阅读技巧,通过题目《春江花月夜》,来获取一下藏在这首诗中的基本信息线索。

“春”“月”“夜”三个字都在说时间,“江”字告诉大家地点,诗中对江水的描述暗示地点可能是长江的下游,因为描写的江面比较开阔。

但理解全诗的重点,则是标题里的“江”和“月”,以日月象征时间的亘古永恒,以流水象征时间的变动流逝,是汉语中非常重要的两个诗歌意象。

整首诗我们也放在了下文,不熟悉的人可以看一看。

原文

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰; 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已,江月年年望相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼? 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 不知乘月几人归,落月摇情满江树。

它分为三部分。第一部分写良辰美景;第二部分是对人生的感叹;第三部分写游子思妇的相思情愁。

《春江花月夜》在文学史上褒贬不一。赞誉它的人讲这首诗“孤篇盖全唐”,但也有不少文学家觉得,它依然没有摆脱前代文学华丽的形式主义,很多诗句有重复感。

在我看来,虽然这首诗篇幅有点长,不够精炼,有些段落显得重复,但是就凭着“江畔何人初见月,江月何年初照人”全诗最出彩的这两句,就可以和李白的“今人不见古时月,今月曾经照古人”相媲美。

如果我们考虑到当时离六朝金粉时代不是很久远,保留了过去一些绮丽浮华的文风,是可以理解的。但这首诗已经有了盛唐气象,它写出了无尽的时空和我们每一个人生命的关系。

良辰美景,是世世代代的人们对美好生活的渴望;游子思妇,也是普遍的人类情感。更重要的是,虽然一个人的生命是短暂的,每一个人是渺小的,但人类的历史却是久长的,人类是伟大的。这个感悟我也有,因此就有遇到知己的感觉。

而且,这首诗高明的地方在于,它能够把情感和景物、时间和空间、永恒和易逝揉合到一起,形成一个有机的整体,而不是列清单。

对比《兰亭集序》和《春江花月夜》,我们不难发现,人类在一些最根本的问题上有相似的思考。古人所谈论的问题,和今天的人依然密切相关。

事实上,诗人李白在写下“今人不见古时月,今月曾经照古人”时,心境显然和张若虚是一样的。他写“浮生若梦,为欢几何”时,心境和王羲之也是类似的。时代变了,那些永恒的问题依然存在。

《兰亭集序》和《春江花月夜》也给了我很重要的写作上的启发。选对超越时效性的话题很重要。

今天你即使不写文章,就算在社交媒体上发个微博,或者朋友圈,也希望一大堆人参与讨论。其次,谈论涉及人和宇宙的话题,不能空对空,可以把外景、内心和时空融合到一起。

说句题外话,如果让你穿越变成王羲之,你愿意么?你是愿意做生逢盛世的小人物张若虚,还是乱世中的大人物王羲之呢?

读了这两篇作品,我感觉大人物王羲之好像并不比张若虚过得开心。张若虚的生活可能有不少失意之处,但从他笔法清丽的诗中,我更多的感觉是内心的宁静。王羲之出身豪门,但生逢永嘉之乱,《兰亭集序》虽然写的是欢聚,但所表现出来的心境,却更多的是忧郁而非欢喜。

俗话讲:“宁为太平犬,不做乱世人”,这一点我是认同的。

小结:

我们今天不可能回到唐朝,回到东晋。但是那些善于表达的文人墨客,他们的作品,千百年后,之所以依然引起我们的共鸣,不仅因为他们写了人的普遍情感,更因为他们立意高远,超越了时空的限制。

自己的写作,也要有这样的野心。

作业:

试着把外景、内心和时空融合到一起,写一篇不超过300字的小短文,我会选出优秀作品进行评点。

下一讲,我们聊聊雨果的《九三年》。

1.人类能够谈上千年的主题,大致有两类:一类是向内认识自我,一类是向外认识宇宙。 2.谈论涉及人和宇宙的话题,不能空对空,可以把外景、内心和时空融合到一起。