来自日课:诡秘之主

"那些实验室证明的结果一定是对的,但对这个结果的适用范围会不会有变化呢?"

这是一个合理的问题。如果是社会科学方面的研究,包括心理学,都的确有一个适用范围的问题。适合美国公司的管理规律不一定适合中国公司,适合古代人的社会道德规范不一定适合现代人,适合现代化大城市人群的学习方法不一定适合所有人。

但物理学没有这个问题。这个世界的底层逻辑跟具体的人、具体的环境没关系。印度的电子和中国的电子是完全一样的,外星球的物理学跟地球上的物理学也完全一样。当然像引力的强度、大气的密度这些肯定是各处不一样的,但是那些不是最底层的物理规律。最底层研究的是基本粒子,基本粒子哪里都一样。

那你说,你凭什么知道呢?你又没测量过外星,也许外星球的物理学就是跟我们这里不一样。这是因为我们同处一个宇宙。宇宙各处都不是孤立的,大家有个共同的起源,宇宙间的物质是到处流动的。组成我们身体的每一个大原子都是非常遥远的某处的某个恒星死亡后的产物。物理学在这个宇宙里一统江湖,绝无遗漏。

所以说,你只要拿自己家里的电子做个实验,发现它们满足某种规律,就可以放心大胆地宣称,全宇宙的电子都满足这个规律。

"量子力学为什么叫“力学”?而一直以来都没听到什么和力相关的概念和结论啊…"

“力学”这个词首先是历史的传承,叫“量子力学”是为了区别于“经典力学”。

“力学”的英文是 Mechanics,其中并不包含“力”的元素,它的本意是研究物体的运动。像牛顿力学、热力学、流体力学,说的都是某种物体的运动。但是“电动力学”的英文叫“Electrodynamics”,不叫 mechanics,这也许是因为人们在潜意识中认为电磁现象更多地是关于“场”,而不是寻常的物体。

语言名词中往往包含各种对历史和文化的路径依赖,并不是一个严格的系统,所以我们不必对“量子力学”这个说法有太多计较。

不过以我的感觉,敢叫“力学”的,就意味着你这门学问是从第一性原理出发推导出来的,特别是其中必须有精确的方程才行。“心理学”没有方程,其中各种说法常常互相矛盾一点都不精确,所以绝对不能叫“心理力学”。

所以“力学”是个高格调的说法。叫“力学”还意味着这个学问比较偏纯理论。而如果一本书叫《量子物理学(quantum physics)》,那就意味着其中包罗万象,从理论到应用什么都有。我们这个课程后面会讲到像量子计算和量子通讯这样的应用,而且又不教解方程,严格地说应该叫“量子物理学” —— 但是我认为叫“量子力学”更酷。

顺便说一句,格调最低的是“科学”。学术界有个观察,真正的科学都有各自的学科名字,物理学就叫物理学,化学就叫化学 —— 只有那些不过硬的、对自己算不算是科学没底气的学科才叫“某某科学”:计算机科学、社会科学、政治科学、环境科学……

来自日课:孤单光量子

"为什么高能量(频率)的光子出现的概率就比较低?和热力学定理有什么联系?能稍微展开说下吗?"

这是一个统计现象,我们用气体比较容易说明白。我们平常说的“温度”,在物理学上,其实是气体分子平均动能的代表。温度高的时候我们感到比较热,那是因为气体的运动速度都很快,打在身上带来一种体验。

但温度代表的是平均的动能。一堆气体分子之中,总有些分子的速度更快一些,有些更慢一些。那这个快慢是从哪来的呢?是碰撞出来的。比如一个分子的速度已经很快了,另一个大分子、或者几个分子再撞它一下,它就可能会变得更快。我们可以想象,那些最快的分子,必然是经过多次加速碰撞出来的。

而这样的分子必然是非常幸运的分子。能被多次加速,是个小概率事件。这就好比说社会上赚钱特别多的人,也一定是非常幸运的人。他们往往经过不是一次、而是好几次助推;他们必须连续做对很多事情才行。而这样连续的幸运也是小概率事件。

这就是为什么能量特别高的震动和特别富有的人都比较少。对应到量子力学,有些辐射发光是来自于电子的碰撞和震动,有些是来自于电子从原子的高能级向低能级跃迁 —— 后者也是小概率事件,因为能级越高,出现的概率越低。

"光电效应中,光子那么小电子那么小,是真正的撞击还是引力拉扯?"

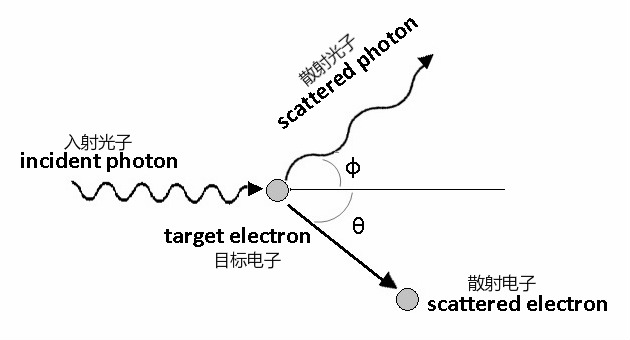

可以说是真正的撞击。说光子到底是如何打到电子上,还把电子给打飞了,这个具体的过程,爱因斯坦那篇论文也没说清楚。不过后来人们在实验中找到了最直接的证据,这个现象叫做“康普顿散射(Compton scattering)”。

最早是美国物理学家康普顿发现,用 X 射线 —— 注意这是一种光 —— 照射碳原子之后,这个光的频率可能会发生改变。这个现象无论如何都不能用经典电动力学解释,因为麦克斯韦的理论只会让电子跟着电磁波一起震动,而不会改变外来的电磁波的频率。

而用光量子解释,这就很容易了 ——

光子和电子就好像两个台球一样发生弹性碰撞,光子被电子弹开,形成散射,其中各自的动能在碰撞之后自然会发生改变!康普顿算一算入射的角度和光子散射出来之后的角度,在算算光子频率的变化,正好符合弹性碰撞。

那你可能说,光子和电子都这么小,怎么那么巧就能撞到一起呢?答案是实验中有很多很多的光子和电子……就好像卢瑟福用阿尔法粒子轰炸金箔一样,总有撞上靶的时候。

来自日课:原子中的幽灵

"物理学与化学是不是本来就是一家,而到了后来因为某种原因分成了两种学科,可是这两个学科又有很多相似的地方,就像您讲到的卢瑟福研究出了一个成果而获得了诺贝尔化学奖,感觉有点不可思议。我想问的是先有化学还是先有物理的呢?"

准确的说法是物理和化学原本是两家,现在可以说是一家。历史上物理学研究物体的运动,化学研究物体的改变 —— 但是现在我们都知道了,所谓改变也不过就是原子分子们的运动,所以化学应该算是物理学的一部分。

现在一般约定,化学研究分子尺度的事情。比分子尺度更大和更小的事情,都归物理学。

"原子核直径的大小和普朗克常数是实验中测量出来的,还是数学公式推导出来的?"

普朗克常数是普朗克在对黑体辐射公式凑数的时候凑出来的。可以说它代表了微观世界在宏观现象中表现出来的特征。量子力学正式建立起来之后,因为普朗克常数直接出现在薛定谔方程里,它简直无处不在,所以可以用各种方法测量验证。

原子核直径大小,可以说是卢瑟福实验测量出来的,当然不是直接测量。卢瑟福可以看一看有多大比例的阿尔法粒子被反弹回来,有多大比例的阿尔法粒子以什么样的角度被散射出去。他考虑到原子核所带的正电荷就能计算原子核的电场,再根据金原子的重量和金箔的尺度估计两个原子核之间距离,就可以计算原子核的直径。

来自日课:德布罗意的明悟

"如果说一切波都是粒子,那就等于说波是一种物质,既然是物质就是有形的实体……如果声波是粒子的话,那它就应该从声源发出后直接跑进人的耳朵,但粒子是如何同时跑进无数人的耳朵呢?"

请注意,我们可没说“一切波都是粒子”!声波和水波都不是粒子,而是一种运动模式。水波是水的震动,声波是空气的震动,水和空气是它们的介质。声音带动了人耳朵内的空气震动,而不是声波粒子跑进了人的耳朵。

但量子力学里的“波”,并不是任何介质的运动。我们下周会讲到,它是“概率波”……光波的本质也是量子波动,没有介质,不是声波水波那种。

"一个电子一个电子发射,你说积累多了之后也产生了干涉条纹。这个电子打在屏幕上会残留吗?是不是有的电子走了左边有的走了右边,叠加之后出现的干涉呢?"

干涉条纹正是电子打在屏幕上的痕迹所形成的。干涉现象本身跟电子多少没关系,只是你肯定需要很多很多电子,屏幕上才能出现宏观的图案,才能看出来有干涉条纹。

那为什么不是有的电子走左边、有的电子走右边形成的图案呢?因为那样的话不会形成干涉!别忘了干涉是左右两边的波叠加的结果。

条纹中暗的地方,是两边的波因为波峰和波谷相遇,正好互相抵消形成的 —— 不是相加,是抵消。如果一个电子已经打在屏幕上变成了屏幕上的一个点了,另一个电子再来,怎么也无法跟它抵消。只有波和波能抵消。

这种走左边*或者*走右边的情况,就如同用机关枪扫射两个大门,你只会在门后的墙上看到两大堆弹痕,而不会看到干涉条纹。

要想形成干涉条纹,必须是左右两个缝同时出一个波才行,而这就意味着电子必须同时通过这两个缝。哪怕你每次只发射一个电子,也必须是同时通过。