来自日课:世间万物为什么是这个样子

"泡利不相容原理表明有些量子态是互斥的,这个互斥会体现为一种“力”,请问万老师,这种“力”和四大相互作用是平行关系吗?"

这个问题太好了。泡利不相容原理的确可以表现出一种“力”的样子,所以有时候称之为“简并压力(degeneracy pressure)”。简并压力要求两个全同费米子永远都不能占据同一个位置,必须保持某种“社交距离”。但是,严格的说,简并压力并不是一种力:因为力都是可以讲大小的,可以互相对抗,而简并压力不讲大小,它超越一切的力。

我举个例子。所有质量不算太大的恒星 —— 比如我们这个太阳 —— 等到把所有核聚变燃料都烧光之后,都会慢慢冷下来,变成“白矮星”。因为内部不再产生热量让它有一个向外膨胀的力去对抗引力,它自身的引力就是最后剩下最强的力。白矮星中可能有碳、氧、氖、镁这些元素,有电子、质子和中子,它们就这样一个压一个地聚集在一起。而单纯由质量带来的引力,就会比那些粒子们同性相斥的那个电磁相互作用力还要大,以至于白矮星会被自身引力压垮。

但是它不会垮成一个特别小的东西!就算电磁力都对抗不了引力了,简并压也会阻止白矮星进一步垮掉。泡利不相容原理说任何两个相同的基本粒子不能在一起,它们必须一个个往外排好。

而如果这颗恒星的质量比我们这个太阳的 1.44 倍还大,但是比太阳质量的 3.2 倍小,它在烧光燃料之后会变成一颗中子星。它自身的引力是如此之大,以至于把原本带负电的电子和原本带正电的质子压在了一起,变成了电中性的中子!—— 但是即便如此,泡利不相容原理说因为中子也是费米子,两个中子也不能占据同一个位置,所以也要有简并压,所以中子星的体积也必须是有限的,不能特别特别小。

这些都不仅仅是理论推导,而且有天文观测的证据。天上有很多白矮星,有少量的中子星,它们都是恒星的尸体……是泡利不相容原理让它们保住了最后的身体,还能让我们看到。

而如果一颗恒星的质量比太阳质量的 3.2 倍还大,它在烧光燃料之后将成为黑洞。黑洞内部是什么样子,泡利不相容原理对黑洞做了什么,这就不是我们现在所明确知道的了。

"前面有一讲您提到过,我们发现了质子电子原子等的作用机理和基本规律后,就可以说全宇宙间的所有的事都符合这些定律,您说到全宇宙都是由这些基本粒子组成的,所以规律普遍适用。 那会不会存在一些人类目前完全没有探索到或无法感知的粒子或是其他物质,是违反这些定律的呢?"

如果我们没有一个特别好的理论,只是单纯地总结已经看到的这些粒子的规律,那你的确不敢说宇宙中就没有别的、我们不认识的物质了。但我们现在有很好的理论。

比如说元素周期表。我们不是随便给元素分类,我们是从原子核里有一个质子、两个质子、一直到几百个质子,包括不管有多少个中子,都搞明白了。这张表里给每一个理论上可能存在的元素都留了位置,而且该找到的都找到了。而且所谓不该找到的,都是质子数特别多的原子 —— 而我们可以计算出来,那种原子是非常不稳定的,或者会迅速衰变成比较小的原子,或者根本就凝聚不起来。

因为元素周期表非常全面,我们可以说,宇宙中凡是由质子、中子和电子组成的物质,我们都了解了,不会再有不一样的了。

同样的道理,物理学家现在有个“标准模型”,把凡是可能参与四个相互作用的粒子也都算出来了。这四种相互作用是引力、电磁力、让原子核凝聚在一起的强相互作用,和让原子核衰变的弱相互作用。这个模型中凡是自然界没有、而理论上可以有的,我们都用对撞机撞出来过 —— 它们之所以不会在自然界出现是因为寿命太短暂了,一撞出来马上就衰变成别的粒子。

标准模型预言存在、最后一个被实验找到的粒子,正是著名的所谓“上帝粒子”,也就是希格斯波色子。

这个精神跟狄拉克的方程预言有正电子,后来就找到了正电子是一样的。

那你说有没有可能,标准模型也是不全面的,还有某些物质是标准模型以外的东西呢?这个也有可能。现在人们深刻怀疑,所谓“暗物质”,就是这么一种现有的物理定律无法解释的存在。暗物质只有重量,似乎只参加引力作用而绝不参加电磁相互作用 —— 标准模型里没有这样的粒子。所以暗物质是个迷,是个“不太对”的东西。

但是除了暗物质之外,天文学家拿个望远镜这里看看那里看看,他们看到的一切物理现象,几乎都是现有理论能够解释的 —— 当然不是百分之百都能解释,比如我们以前说过的“快速射电暴”现在就还暂时不能解释,不过不太可能对应新的什么物质。

这个要点是宇宙中的现象我们现在几乎都能解释。如果除了暗物质之外还有别的东西,我们现在至少没看到它有什么明显作用。而且根据“我们在宇宙中的位置并不特殊”这个原理,如果是地球附近没有的东西,别的地方也不太可能有。

"随着在芯片制程的不断升级,芯片制程从7纳米到5纳米,再到最后的1纳米,是不是已经到达摩尔定理的极限了?"

一个硅原子的直径就有 0.5 纳米,晶体管再小,最细的地方也不可能比 1 纳米更小了,所以可以说我们正在接近摩尔定律的极限。

但是正如泰格马克在《生命 3.0》这本书里所说的,我们没有任何理由只能依靠晶体管做计算。理论上计算的最小单元是一个原子,而且CPU不一定非得是平面二维的结构。单纯从物理学考虑,合理的计算能力上限,大约比现有的CPU高出 10^30 倍……只是我们不知道那样的计算如何实现。

但摩尔定律的极限并不是由量子力学效应决定的。量子力学效应说原子在那么小的尺度上会有一定的不确定性,但是并不禁止我们操纵原子。质子和中子的重量都是电子的 1837 倍,而硅原子中有 14 个质子和 14 个中子,所以比电子重得多,它的波长非常小,不确定性十分有限。

来自日课:全同粒子的怪异行为

"现实世界的物体可以消失,比如:生命死亡意识消失 , 那组成物质的“原子”、“电子”会消失吗? 他们有寿命吗?"

有些基本粒子的寿命非常短暂,几乎是在实验室里刚刚被制造出来就衰变成了别的粒子。比如说自由中子的寿命就只有 15 分钟,会衰变成为一个质子、一个反中微子和一个电子。但是质子和电子,目前来说,我们认为它们的寿命是无限长的,没有任何证据说它们会衰变。

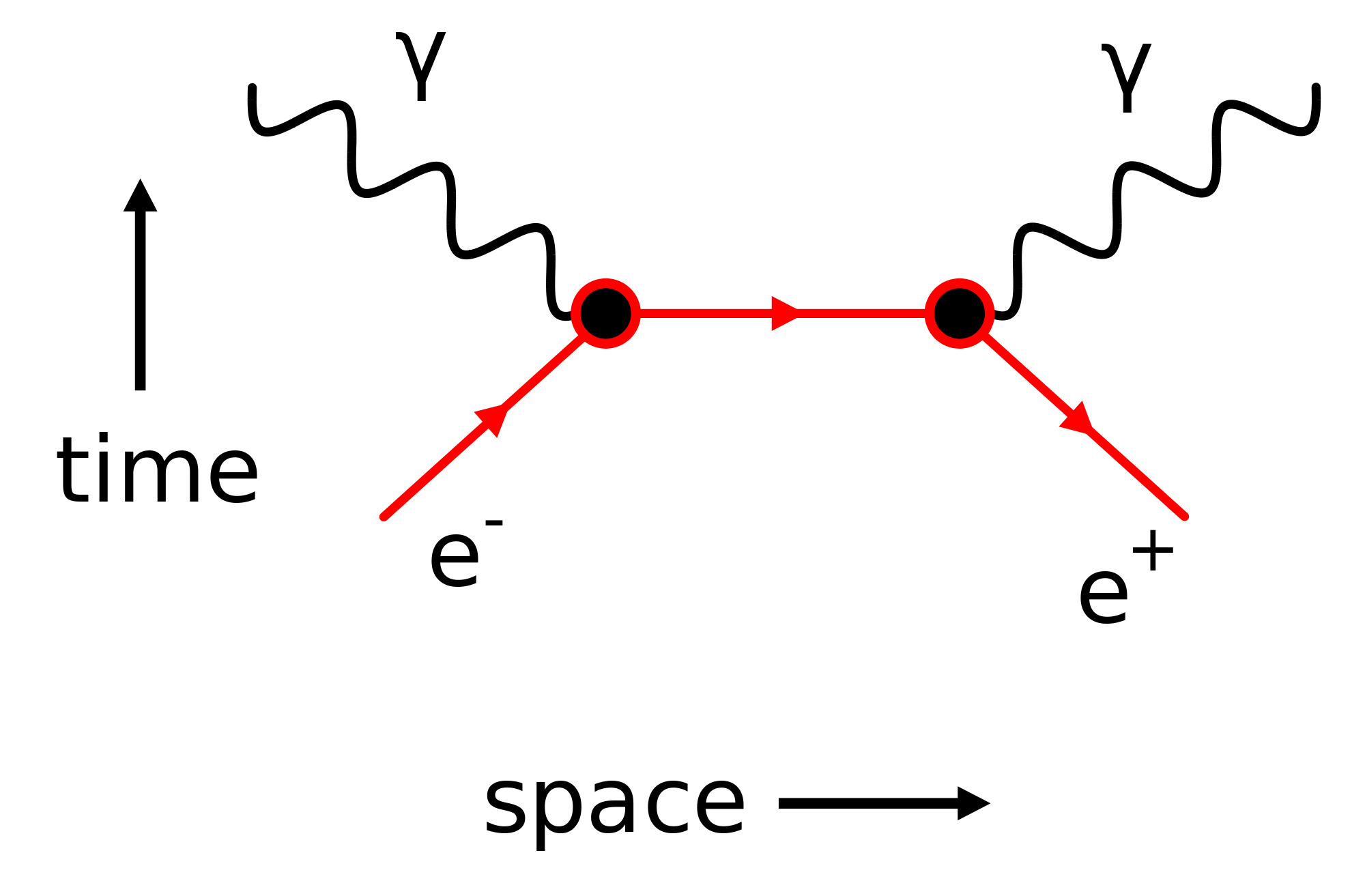

不过所有基本粒子都可以通过跟其他粒子的碰撞、碎裂再重新组合成别的粒子。还可以发生正反物质的湮灭而把质量变成能量,也就是光子。比如一个电子可以跟一个正电子(也就是电子的反物质粒子)相遇、湮灭,变成两个光子 ——

但不论如何,基本粒子都不会被凭空彻底抹掉,它们只是转化了 —— 有的转化成别的粒子,有的转化成了能量。理论上来说,它们的信息永远都不会丢失。

那既然基本粒子不会消失,难道由基本粒子们构成的宏观物体,就会消失吗?当然也不会。我们只是在实践中没有办法再重现它们而已。

来自日课:爱因斯坦的最后一战

"量子力学的研究过程中有这么多位英雄,而在听相对论的时候我感觉只是爱因斯坦一个人在研究,请问相对论的研究过程中还有其他的英雄吗?"

是的,相对论基本上是爱因斯坦一个人的功劳。就狭义相对论而言,其中用到的一个关键数学是如果假定光速不变,坐标系应该如何变换 —— 这个方法叫做“洛伦兹变换”,是数学家洛伦兹最先做出来的。但是洛伦兹就好像普朗克一样,只看到了数学,而没有看到这么做的物理意义,把画龙点睛的功劳留给了爱因斯坦。

用爱因斯坦自己的话说,就算没有他,别的物理学家迟早也会发现狭义相对论。这可能是因为当时已经有实验证明光速不变了,人们一旦接受这个事实,剩下的都很简单。

但是爱因斯坦认为,如果没有他,恐怕不会有人发明广义相对论。这可能是因为广义相对论纯粹是爱因斯坦自己认准了“等效原理”,非得说引力场和加速运动是一样的,完全是出于数学和哲学的要求、强行推导的理论。当时并没有任何实验说哪里不对,我们需要广义相对论!广义相对论那个效应太难测量了。是后来非常幸运地正好赶上日全食,才得到第一个验证。

"您觉得到最后我们会不会发现,现在的量子力学被证实是某个新理论,在特定情况下的解,就像当年牛顿力学之于相对论那样?"

这正是爱因斯坦所期待的。也许将来有个新理论能解释量子力学中的不确定性,比如说有一些“隐变量”决定了电子的精确落点,而那些变量是我们根本就没想到、没有测量到的。

也只有假设存在这样的理论,才能说明波函数为什么会无缘无故地“坍缩”在这里而不是那里。如果终究没有这样的理论,那波函数就真的不是一个物理实在,就永远都是一个怪异的、不可完整想象的东西。

但是,隐变量理论不能解释量子力学的一切怪异。EPR 实验中两个距离很远的粒子之间那个“鬼魅般的超距作用”,也就是我们后面要讲的“量子纠缠”,就不是任何隐变量理论能解释得了的。不管是什么理论,你都得接受,量子力学是一个“非本地化”的东西,有一些不需要花费时间的超远距离协调……对此咱们后面再讲。