来自日课: “上工”如何“治未病”

"会不会存在一种情况,就是治未病的成本比到了有病才治的成本更高呢?就像企业经常失窃,失窃的财物基本差不多,如果加强安保的成本比失窃的成本高,还有必要再加强安保吗?"

"过分考虑上游是不是就从“居安思危”变成了“杞人忧天”?"

"风险都有不确定性,本就不可能防止所有风险发生,有些风险也是预测不了的(比如黑天鹅事件)。既然如此,这一类的“未病”就没法治。而如果“未病”是已经发生过的,那还叫“未病”吗?或者说,这不又成为“出了事再反应”了吗?"

"怎么可能把所有的问题都预防了呢?"

对所有的理论建议,你总可以问一个“度”的问题。比如如果有一位老艺术家在人民代表大会上说,中国青年的艺术修养还不够,艺术很重要,我们应该鼓励更多人去学习艺术。你总可以说,那到底应该有多少人去学艺术呢?如果都去学艺术,谁去学对祖国建设更有用的理工科呢?

老艺术家会很难回答你这个问题!他只能说“看情况吧” —— 但是这不等于说,他最初提出的那个见解就没意义。

以我之见,像这样的学说,并不是说给你一把锤子让你到处用,而是给你的脑子里多一个思维模型。

你的脑子里如果有很多个模型,当你面对一个具体局面的时候,就会同时涌现出各种想法。一个声音说:这是上游问题,我需要上游思维!另一个声音说:这可能是杞人忧天了,也许防患于未然的成本更高。

这两个声音是矛盾的,但是没关系 —— 因为你可以算啊!你具体问题具体分析。希思给你提供了“上游思维”这个模型,具体怎么用、在哪里用,取决于你。有这个模型,不一定每次都能用上;但是如果你脑子里根本就没有这个模型,那你该用的时候也不知道用,做事水平就可能差多了。

我们不能指望提出模型的人对每一个情况都开好用药的剂量,他只要能说清楚这个药有什么用就可以了。具体的剂量测算,是针对具体情况的运用。

我们可以推演一下上游思维的适用范围。首先你需要成本分析,并不是每一种可能的危险都必须提前避免,世界上没有绝对的安全。上游思维的寓言里,是看到下游不断地有溺水的孩子出现,你才应该去上游看看谁在往河里扔孩子。正常情况下人们不会有事没事都在河边严防死守等着别人扔孩子。

你得评估危险的概率和防范的成本。而很多情况下,社会都有一个规范性的做法,知道做到什么程度就算是一个健康的系统。只不过有时候你得挑战这个规范 —— 要不是有新研究,芝加哥市教育局就可以合法地认为50%高中生毕不了业很正常 —— 但是你的挑战需要有力的依据。

上游思维往往是已经注意到这个系统不健康,但是还没有酿成大错的时候,采取行动。

而这也不是说,只要我们这个系统还没出过这样的问题,我们就不用防范这个问题。就拿 Expedia 公司这个案例来说,现在你听说了这个事情,那么下一次如果你们公司要设计一个什么网页,就应该把用户电子邮件这一块提前想到,不要犯同样的错误。我们没出这个问题,别人出了这个问题,也可以当做我们的上游。

甚至在很多时候,只要成本允许,我们还要系统性地搞一些上游建设。比如说,火灾,其实是非常不经常发生的,但是所有的房屋都要考虑防火安全,各家都要安装烟雾报警器之类的东西 —— 因为报警器很便宜,火灾很贵。再进一步,恰恰是因为有了这些上游系统,火灾才如此少见。

像这样的推演并不需要什么专业知识!你自己也可以琢磨出来。

来自日课:“士”与上游思维

"可是上游思维无法即时验证,会不会让很多不学无术而又自负的人自以为“士”呢?如何让自我判断更准确呢?如果没有自知之明,岂不是东施效颦。"

"现代人都很在意个人隐私,所以不希望被人管闲事,相应的也会要求自己不要多管闲事。所以我很好奇,如何来区分出面处理不归你管的事是有上游思维还是在管闲事?"

上游思维提出的各种建议、采取的各种行动肯定不一定都是对的。我们下周会讲到,你会遇到很多假警报,犯各种错误。

有些错误值得犯,有些假警报可以容忍。但是,作为一个负责任的人,当你要给别人提意见,说自己发现了系统的重大问题的时候,必须有强有力的证据才好。

我觉得对新人来说,在你说出哪里应该改进之前,最好先问自己一个关键问题:事情为什么成了现在这个样子?

长期存在的局面往往是“均衡”的。如果你认为是因为别人都很愚蠢才导致了这个局面,而只要他们听你的,局面就能大大改观,那你十有八九是想当然了。

真正导致坏局面的往往是系统的部分和整体之间的矛盾。高一老师和高四老师关注的重点不一样,程序员和客服人员的工作范围不一样,你必须找到这些内在逻辑,充分理解了这个系统,才能说服别人改变。

然后你还应该相信,你可以跟人讲道理。大家坐下来一起研究研究,看看数据,只要逻辑清楚,你可以说服别人。

不过即便如此,上游思维还是可能会带来各种伤害,你需要随时获得反馈才行,对此咱们下周会专门讲。

"我想到了现在软件业界很流行的敏捷开发,客户需要什么产品,我们先做一个最小可满足产品出来,然后根据客户需求不断完善产品,我们作为程序猿永远只关注客户提出的要求,大家忙的都是如何达到要求,这样有点像按部就班,有问题就先解决问题,从不想将来会怎样,这是下游思维吗?那么面对这种快速迭代的敏捷开发,有上游思维的必要吗?"

这是非常好的对比思维。希思这本书研究的一般都是比较成熟的系统,我们怎么消除系统的顽疾、怎么避免可能的危险,以及如果要改革,怎么办。上游思维讲究谨慎小心,慢慢地变革。

而敏捷开发则是另一个故事,是在系统还没有成熟之前,要建立一个系统。这时候的重点是有没有,而不是好不好,更不是“稳不稳”。少一些瞻前顾后,抓住时机把“最小可满足产品”快速做出来,把市场占住再说,是这个故事的主题。

但这恰恰又是上游思维能起到最大作用的时候。早期的框架搭得好、基础打得好,后期就能少费很多劲儿;早期在关键位置都布好局,后期发展空间就特别开阔。就好像下围棋一样,布局阶段每一个子都是一大块利益,又要讲高效率又要讲安全,最考验眼光。

这大概就是为什么连续创业者往往也是最好的创业者,他们有充分的经验,知道怎么布局。如果是新手,最好找个有经验的人带一带。

其实很多时候上游思维跟快速搭建产品并不矛盾,着眼未来不等于就得牺牲速度。这样设计也是设计、那样设计也要花这么多资源,而高手知道其中哪个设计能对未来最有利。

来自日课:物理学家的冷笑话

"嘿嘿,我很想知道“泡利效应”有没有什么科学的解释?"

"万老师,泡利会怎么看待泡利效应呢^_^?"

我认为泡利效应是一种“选择偏差”。物理学家做实验,仪器本来就非常容易出问题。泡利不在的时候其实实验仪器也总坏,只不过人们不注意而已。

可能最初的几次巧合之后,有人发现了这么一个“规律”,泡利在场跟仪器坏掉同时发生。再考虑到泡利是理论物理学家不擅长对付实验仪器,人们就会感觉是他在“克”实验仪器。而“泡利效应”这个名称一旦传开,人们就会刻意地寻找它的案例,印象就会更深。

我相信绝大多数人看泡利效应,都是把它当做一个有意思的巧合,是开玩笑的说法……

但是,你可能难以接受的是……泡利本人,真的相信泡利效应。

泡利从三十多岁就跟精神分析学派的大宗师卡尔·荣格成了好朋友,两人交往非常密切。荣格的学问跟弗洛依德有点类似,都是一些不可证伪的、比较玄的东西。泡利对物理学家总是严厉批评,但是对荣格搞的这些玄学却是很感兴趣。两人的交往、对心理学的讨论,有人专门给写了书。到了什么程度呢?据说,荣格曾经给泡利解过 800 多个梦!

泡利认为泡利效应是某种神秘的心灵感应之类的现象。我们不是说了,有几个物理学家做了个装置要恶搞泡利,结果因为泡利效应装置失效了吗?泡利对此有一个解释:泡利效应会对泡利本人有好处!

比如有一次,泡利坐朋友的汽车外出,半路车坏了,朋友开玩笑说,啊,泡利效应。泡利说这应该不是泡利效应,因为车坏了我也是受害者,而泡利效应只会对我有好处。

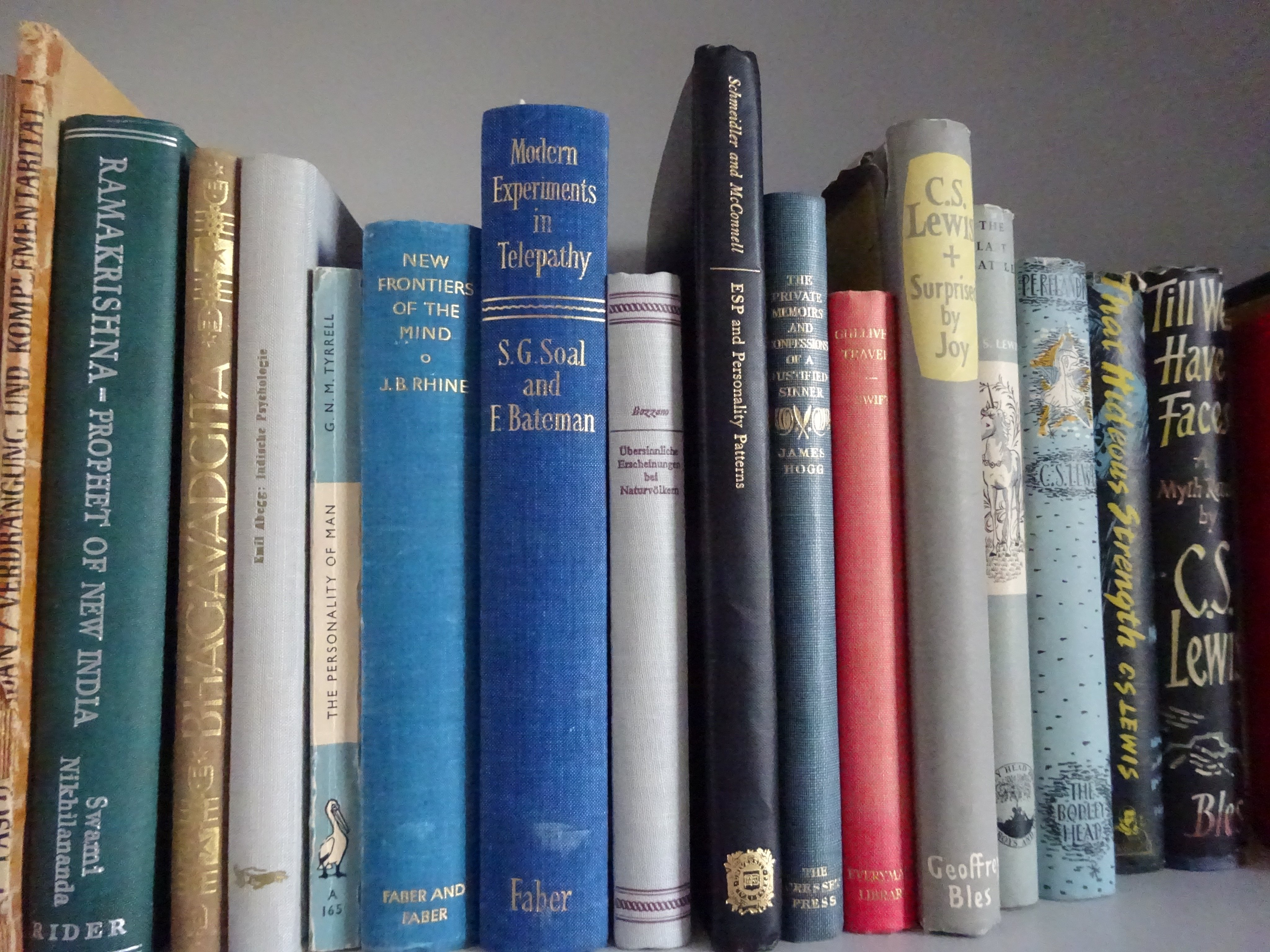

你当时要是在场,可能因为泡利在开玩笑,但是事后人们综合分析,泡利是认真的。泡利对神秘学非常感兴趣,下图是他的秘密书架 ——

这都是神秘学著作,很多是讲心灵感应的。

那你说我们应该怎么看待这件事呢?难道说泡利变傻了吗?我只能说牛顿后来也是这样的。物理学家在物理学之外都有普通人的一面 —— 也许更纯粹一些,也许好奇心更强一些。泡利喜欢神秘学,但是他可没用神秘学解释量子力学。这并不妨碍他是最严谨的物理学家。