今天开始,我们来讲一本2020年1月28日刚刚出版的新书,《你当我好骗吗:我们相信谁和我们相信什么的科学》(Not Born Yesterday: The Science of Who We Trust and What We Believe),作者是雨果·梅西尔(Hugo Mercier)。

这个梅西尔是巴黎让-尼科德研究所(Jean Nicod Institute)的认知科学家,年纪不算大,但是研究成果很多,他发表论文的 H 指数目前是 29。他 2017 年出过一本书叫《理性之谜》(The Enigma of Reason),我们专栏以后有机会也会讲。

梅西尔现在还不算特别出名,但我料此人日后必定成为像丹尼尔·卡尼曼那种量级的思想家。他的功力比斯蒂芬·平克高一档,比一般的认知科学家和心理学家至少高两档。你将来可能会到处听到他的名字,所以现在应该好好读一读他的书。

1.颠覆

在这本书里,梅西尔颠覆了一个学界共识。学术界近年来一直在说,普通老百姓都是很容易被欺骗的,你可以随便忽悠他们。梅西尔说,不是。

这是一个知识的大反转。这不是一本科普书,这是一颗炸弹。梅西尔仔细考察了前人的研究,提出了自己的观点,这是一本好看的学术著作。

咱们中国人特别爱说“群众的眼睛是雪亮的”、“历史是人民写的”。林肯也有句话,叫“你可以在所有的时间欺骗一部分人,也可以在一段时间欺骗所有的人,但你不可能在所有的时间欺骗所有的人。”我们愿意相信公道自在人心。

但你要细想,这更像是一种美好的愿望而已。现在有很多学者搞研究,找到各种证据,结论都指向“人群是愚蠢的”。

预测一个人可能比较难,但是预测一群人好像是比较容易的:人群往往都是乌合之众。来个煽动家一忽悠,这帮人就跟他走。媒体上充斥着各种假新闻和谣言,人们甘之若素。保健品的虚假广告都有大市场,人们喝着鸿茅药酒,踩着权健鞋垫,转发着不靠谱的养生秘诀。

中国历史上有过义和团,相信人体能“刀枪不入”,然后真的就用自己的血肉之躯去和八国联军的洋枪洋炮对抗。是不是刀枪不入你心里没数吗?你不会先做个实验吗?

梅西尔在书中说了一个更离谱的。18世纪中叶,英国入侵南非。南非有个科萨族部落,一看打不过英国人怎么办呢?有人说只要把部落里的牛杀掉,把牛头砍下来,然后用火烧牛身,这些牛就会变成一支鬼军,以鬼的状态去和英国人战斗。他们真的就杀了几千头牛,也点火了……结果鬼军没出来,英国人把这个部落给灭了。

再比如说,互联网上经常有“意见领袖”这样的说法。一旦发生什么“舆情”,就有人分析说这背后一定有“幕后推手” —— 谁也说不清那个推手到底是谁,但是肯定有人在有组织地欺骗民众。现在更有一些公司,说它们就拥有推手的能力,你要出个什么公关危机,它可以收钱帮你洗地……

而梅西尔这本书的主题就是,这些说法都是错的。

我们专栏刚讲过“伯克森悖论” [1],你现在知道“选择偏差”这个概念了。前面说的这些事好像的确能证明世人是多么容易被骗,但这里面可能恰恰就有个选择偏差。你看到的都是群众“成功”被骗的例子,但是你没看到那些欺骗失败的例子。

推手公司是吧?我们《精英日课》想进入工矿车间和田间地头,你给我推一个试试?

事实上,用大规模宣传来欺骗老百姓,这件事情是极为不可行的。连纳粹的宣传机器在德国国内的宣传,都没能说服德国老百姓去真正喜欢纳粹。

那你说既然德国老百姓不喜欢纳粹,为什么还支持纳粹呢?为什么一群人会集体去做傻事呢?真正的原因,不是人们愚蠢到真的相信了什么东西,而是他们认为这样做对自己有利。这是一种策略性的选择。

这就是梅西尔的基本论断。

而超乎寻常的论断需要超乎寻常的证据,咱们先来回顾一下主流学术界对群众愚蠢的说法。

2.主流实验

关于人群很容易被鼓动被骗这个说法,历史上早就有了。柏拉图就有感于民众太容易被煽动,而坚决反对民主。到了现代,科学家可以用实验来证明人的愚蠢性。

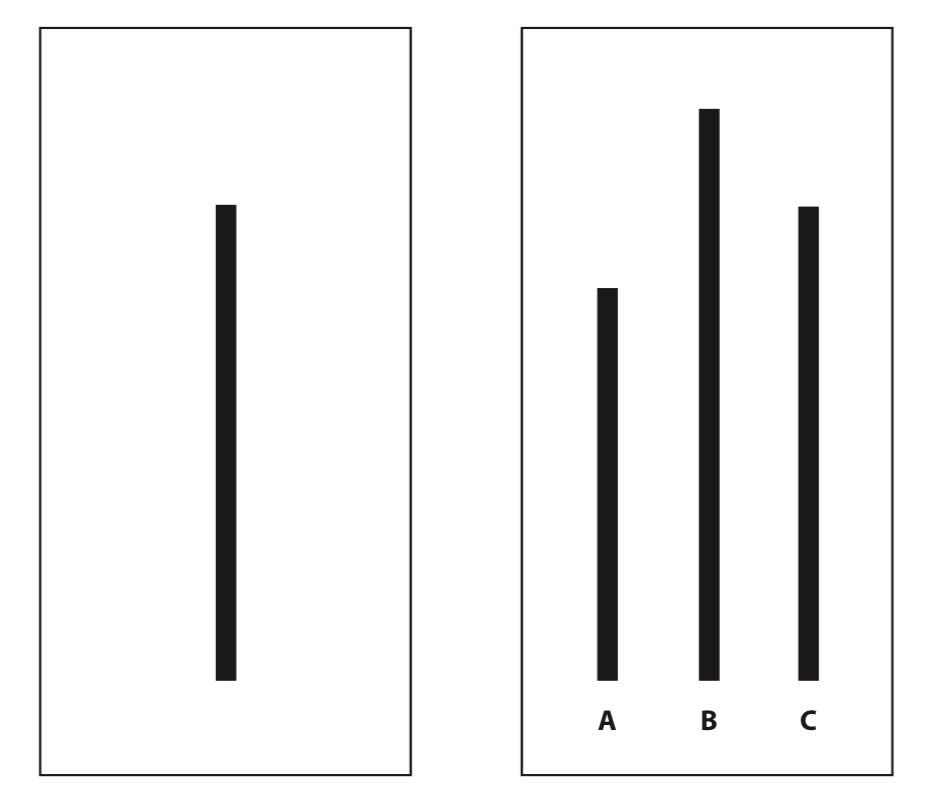

有个著名实验是这样的,请听题 ——

左图中有一条线段,右图中有 A、B、C 三条长度不同的线段。请问右图线段中,哪一条的长度和左图中的一样?

任何人只要看一眼就知道,答案是 C 线段。但是心理学家有个办法能让你答错。

你跟一群人一起做这道题。你还没选的时候,其他人都纷纷表示,答案是 B。请问这时候你怎么办?

当然你不知道的是,其实房间里其他人都是演员,这个实验里唯一的受试者就是你。实验结果是,在群众的压力下,你有 60%的可能性,也会选择 B。你会觉得也许是自己看错了……

还有个实验是这样的。组织几个人 —— 五个就够 —— 在路边站成一排,盯着一个窗户看。其实并没有什么可看的,但是只要你们这么做,旁边路过的其他人就会停下来,跟着你们一起看。大家都不知道在看什么,但都这么伸着脖子看,你说这是一个什么样的情景。

还有个著名的“电击实验”。让受试者操控一个旋转的开关,说如果隔壁房间的那个人答错了题,就给他来个电击,来帮他加深记忆……当然被电击都是演员假装的。实验中电压已经加到很高了,演员已经发出了痛苦的叫声,已经都有生命危险了,可是只要实验人员要求受试者进一步加大电压,大多数受试者还是听从了命令。

这就是从众心理,这就是对权威的盲从。你可能在各路公众号文章里听过很多次这样的实验,你说群众是不是愚蠢的?

这些实验本身没毛病。我们专栏讲过格拉德威尔的《与陌生人交谈》[2],提到过一个“默认真话理论”,也说人就是这么容易被骗。

但问题是这些实验研究的都是一个人、在陌生环境下的应对 —— 它们能说明一群人集体犯傻的事儿吗?很多心理学家 —— 包括经常在我们专栏出场的那个哈佛大学的心理学教授丹尼尔·吉尔伯特(Daniel Gilbert)—— 都认为这些实验就是说明了人是非理性的,是在被情绪驱动,就是会犯傻。

3.主流解释

对于群体的愚蠢,人类学家,还有个听起来很合理的解释。

人群要往下一代传播知识,年轻人就得学习。那这么多人,你跟谁学呢?这其实是个很复杂的判断,但我们有三个简单的“启发式(heuristics)”,也就是三种简便方法来做判断。而简单是有代价的:这三个启发式,恰恰对应了三种思维偏误。

第一是“成功偏误(success bias)”。我们看看谁是成功人士,就处处模仿他。比如有个人是非常成功的猎手,你说他到底做对了什么,才打猎这么厉害呢?这个很难讲,所以我干脆就模仿他的一切做法。他的装备、他的走路的姿态、甚至他的发型,我都学 —— 这种学法肯定有问题,这就叫成功偏误。

第二是“服从偏误(conformity bias)”。你看看到大多数人在做什么,就跟着一起做。

第三是“声望偏误(prestige bias)”。有时候连到底谁是成功人士我们也不好判断,那怎么办呢?我们看谁的名望大:如果很多人都知道这个人,那这个人大概就是值得我学习的。

这三种判断方法肯定能促进学习,但是也肯定让人们犯了很多系统性的错误。迈克尔·乔丹打篮球厉害,这我服气,可是你要说乔丹代言的内衣都是好的,这就可能是成功偏误了。个人服从集体是一种美德,但是上级让干啥就干啥,也不问对不对,像日本神风突击队弄个自杀式攻击,这肯定就是服从偏误。再比如说,年轻人有偶像其实挺好的,可是那些文艺明星怎么能当偶像呢?有名就代表有能力吗?这不就是声望偏误吗?

你要听人类学家这么解释的话,一般老百姓确实是比较愚蠢的。他们只会盲从众人和权威,根本没有自己的判断。《论语》说“君子之德风,小人之德草。草,上之风,必偃”,不就是这个意思吗?

但是梅西尔说这些主流解释都不对。普通人虽然学问有限,但也没有那么好骗。

梅西尔说,如果人都这么好忽悠的话,这样的社会肯定有问题啊。这是进化劣势!这种经常做傻事的族群怎么可能不在演化中被淘汰呢?

一般学者考察这些欺骗案例,都是在“供给侧”琢磨:总是研究那些骗人的人采取了什么策略,骗术如何高明。梅西尔提醒我们要从“需求侧”去考虑这个问题 —— 同样的骗术,为什么有时候对某个人群就管用,换个时候对另一个人群就无效呢?

根本原因在于,所谓“被骗的人群”,之所以愿意接受那个东西,是因为他们觉得这对自己有利。

这和我们讲过的巴拉巴西《成功公式》[3] 的道理一样,你的成功不是由你决定的,而是由别人决定的:是由受众决定的。不是因为你能力强作品好,而是因为你的作品正好符合了当前人们的一个需要,你才成功。

人们听你的,并不代表就是真的信了你,也许只不过拿你的宣传当个借口,去做对自己有利的事而已。

你看这么一分析,是不是更合理了?

我们从下一讲开始讲解梅西尔的理论。你会从这本书中学到一些心理学、认知科学的知识。如果你从事广告之类的工作,你可能还能学到真正能左右一群人的手段。但是更应该学习的,是思辨的能力。

以我之见,这里最根本的思辨,就是“经济学思维”对“心理学思维”,理性对感性。

心理学思维强调人有认知偏误,人是情绪的动物;经济学思维认为人是理性的,特别对于做严肃的事情,是有算计的。

我们专栏去年讲过彼得·里森的《怪异经济学》[4]。你考察历史上那些迷信和怪异的事情,看似荒唐,其实背后都有理性的成分。那你说世界上的事儿,到底多大程度上是经济学,多大程度上是心理学呢?你的头脑中得同时有这两个模型才好。

把这些想法融会贯通,你的思维水平就会上升一档。

注释

[1] 精英日课第四季,伯克森悖论

[2]《与陌生人交谈》1:间谍故事

[3]《成功公式》1:分数在哪里决定成败

[4]《怪异经济学》1:迷信的细节