我们接着讲丹·希思的《上游》。今天的标题没写错,“人无远虑必有近忧”这句话,反过来说更科学。

远虑是上游思维。我们要考虑长远的事,在问题没有发生之前、在没有任何迹象的时候,我就考虑到而且安排好了,我“先天下之忧而忧“,非常高级。近忧,则是下游思维,已经出事了才想起来担心,那只能疲于奔命。

上一讲我们说了上游思维需要你有眼光和责任感,这一讲说另一个要求。你还需要资本。

并不是什么人都能做“士”的。士是春秋战国时代贵族的最下一层和平民的最上一层,士是有社会地位的人。

《论语》里总说君子如何如何,小人如何如何,那什么是君子和小人呢?我们现在都是从道德品质角度去理解,但孔子当时的本意,君子和小人是身份的区别。说的极端一点,君子是贵族,小人是奴隶。为什么对君子要有更高的道德要求,对小人没有这些要求呢?因为小人没有资本。

再比如你学过《曹刿论战》,一上来就说“肉食者谋之”,什么意思?没有资本,就没有资格谋划大事。

当然人在自然意义上都是平等的,资本不是绝对的东西,有时候“肉食者鄙,未能远谋”。我们说的有资本,在今天并不像古代那样是跟出身血统、社会职位和经济状况挂钩,而更多的是一种精神状态。

这个状态叫做“自由”。这个资本叫做“余闲”。

有一位单亲妈妈叫琳达。婚姻不幸福,收入还很低,但是琳达非常爱自己的儿子,她说我一定要让儿子幸福。有一天,儿子回来说想参加学校的篮球队,需要150美元买装备。这孩子平时有点孤僻,打篮球也许能让他结交几个好朋友,也许还能磨练品格,而且他真的喜欢篮球……琳达很高兴。可是琳达手里没有150美元。

街口有个放高利贷的,琳达可以先借钱,下个月发了工资再还 —— 一个月的利息是 20%。从理财常识来讲,这样的利息等于抢劫。琳达借这个钱就等于给自己套上了枷锁,这是一个无底洞!但是琳达无法说服自己去拒绝孩子。

琳达别无选择,只能去借这笔钱。等到下个月,她的经济状况会更加紧张。一个小小的意外就能让她陷入危机。她此后的命运将是一个接一个的紧急问题,她永远都不会攒到钱。

你不能要求琳达有上游思维,因为琳达是一个奴隶。

很多人以为做大事的人没时间想小事,其实更普遍的情况是,整天做小事的人没时间想大事。心理学家塞德希尔·穆来纳森和埃尔德·沙菲尔有本很著名的书叫《稀缺》,说贫穷会限制人的思维带宽。琳达在下游救孩子都救不过来,她根本没有工夫想上游的事儿。

你要跟琳达说,为什么你不去学学办公软件什么的,找个更好的工作呢?你这个要求就太高了。琳达不是听不懂道理,但是她真没有那个心力。她陷入了思维上的“管窥效应”:她只能看见眼前的一点点东西。

孔子时代的君子要学“七艺”,古罗马人要学“六艺”,学的都是“自由技艺”。这些都是“做主”的学问 —— 给社会做主,给别人做主,最起码也要给自己做主。上游思维是做主的思维。

不自由又谈何做主。琳达是金钱的奴隶,还有很多人是日程表的奴隶,有的人是公司的奴隶,有的人是家庭和孩子的奴隶。奴隶的特点是永远*被动*:是 reactive,是有个什么东西先动了,他被迫跟着反应;是总被什么东西牵着走。

奴隶做的每一件事都是他必须做的 —— 或者是威逼、或者是利诱,反正必须做 —— 没有什么多余的可选项。他这一百块钱只能买那个,他今天下午的三个小时只能做这个。

苏轼有句词说“长恨此身非我有,何时忘却营营”。“营营”,就是忙忙活活做小事;“此身非我有”就是奴隶的状态。

你的面前摆着各种选项,你才谈得上研究决策科学。可以做一些不是必须做、但是你想做的事,那才叫自由。

上游思维,琢磨的都是当前不必做的事。

希思讲到,有个哈佛的学生,为了写毕业论文,去考察了好几家医院,看护士们每天都做些干什么。你可能以为护士只会执行医生的命令,殊不知护士都是解决问题的能手。

比如说,正好赶上一个从周六到周一都放假的长周末,医院洗衣工没上班,这个病房的毛巾不够用了。护士不会眼看着病人没有毛巾用,她临时到别的病房拿了来毛巾就给用上了。这不符合规范,但是能解决问题。

再比如说,医院给每个新生儿都配了一个身份识别器,挺贵的,出院的时候必须收回。有个产妇要出院的时候识别器找不到了,但是护士很有经验,她能猜到识别器大概会丢在什么地方,快速找到,就没太耽搁人家出院。

护士们总能想到办法。她们既有耐性又有想法,她们对病人充满爱心,她们永远能帮你解决问题。但是这份报告反映了一个最大的问题。

那些医院,好像永远都不会学习。

新生儿身份识别器,一次找不到耽误产妇出院,三个小时之后下一个产妇要出院,又找不到。然后明天同样的事儿又发生。然后下一个长周末毛巾又不够用。每次都有一个有经验的护士出来给解决,但是为什么每次都需要解决呢?

我们不禁要问,医院能不能改进一下流程?那些护士为什么不提几个合理化建议,把问题消灭在上游呢?

因为护士们被“紧急”淹没了。

紧急的事儿会挤掉重要的事儿,近忧会挤掉远虑。一个程序员打算花点时间学一项新技术,他担心自己被新的潮流淘汰。可是他每天都有干不完的活,他一直加班,他干的永远都是紧急的事。你在每一个时间点看,学习新技术都没有当时的工作任务紧急。结果他就永远都做不成那个“更重要但是不紧急”的事。

那这些不自由的组织和人,怎么才能获得一点自由呢?希思提出两个办法。

一个办法是把远虑包装成近忧的样子。

人作为一个动物,天生倾向于解决近忧。迫在眉睫的威胁会立即吸引你的注意力,远在上游的东西很难带来压迫感。但是一个东西是近是远,其实是主观的认识。

比如说全球变暖 —— 我们这里姑且假设全球变暖学说是真的 —— 你说这个问题是迫在眉睫还是远在上游?每一天的不行动都会加剧变暖。那我们完全可以把它当做是近在眼前的威胁。心理学家说,如果说全球变暖这个问题有一张脸,是一个怪兽的形象,地球人早就解决这个问题了。

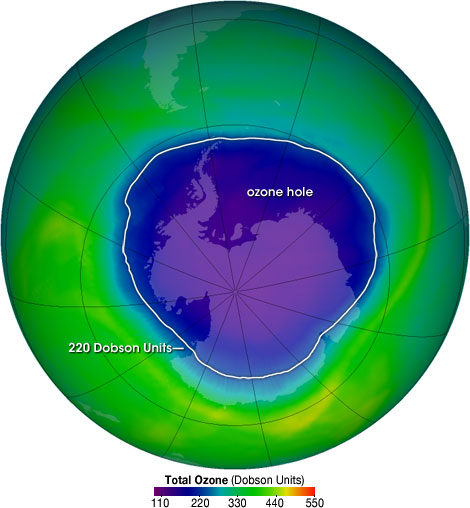

一个真实的例子就是“臭氧层空洞”问题。上世纪七八十年代很多像冰箱之类的工业产品使用氟利昂之类的化学物质,对地球上空的臭氧层造成了破坏。有人为了呼吁世界采取措施,说臭氧层出现一个空洞,这个洞正在越来越大了!其实这句话说的不太科学,严格地说只是像南极这些地方的臭氧层变得比较稀疏,并不是“出现了一个洞”的状态。

但是“洞”这个描写太形象了。洞是明显的问题,洞让人感觉必须得赶紧补上。洞把远虑变成了近忧。世界采取了行动,臭氧层果然好转。

第二个办法是更根本性的办法,主动创造余闲。

“余闲(slack)”这个词的用法是《稀缺》那本书发明的,我看非常精准。余闲就是不必马上花掉的钱和不紧急的时间段,是你可以做这个也可以做那个的资源。余闲提供了选项。余闲代表自由。你希望做个“有闲阶级”。

余闲允许你做一些不紧急的事儿,比如说享受生活……比如说上游思维。

对忙碌者来说,余闲只能是强行制造出来的。你应该专门设定固定的时间用作余闲。

希思说,有些医院规定,不管多忙,每天早上都要开个早会。这个早会是务虚会,同事们凑在一起抱团取暖。昨天遇到了哪些紧急状况,哪个患者差一点出事故,大家随便议论。今天的大手术有没有特别复杂的地方,容不容易出状况,大家互相提醒一下。

人们可以在这样的会议上进行头脑风暴和集思广益。要改进医院流程,要搞上游思维,这就是最好的时机。

如果没有专门的余闲时间和务虚会议,你指望一个护士主动提出来“我要求搞流程改革”是非常困难的。她会有旁观者心态。她会觉得在别人都埋头苦干做实事的时候,自己叉个腰站在那里指手画脚这个形象不太好,她怕别人对她有想法。

而这样的时间段如果你不专门指定,就永远都不会出现。

我们专栏以前讲过,不要被小事击垮 [1]。小事会在生理上给人造成真正的压力感,会直接损害健康。我们也说过管窥效应的恶性循环 [2],那是可怕的宿命。

把余闲和上游思维联系起来,关键的道理是人应该随时审视自己生活和工作状态。你每天做的哪些事是必须得做的,哪些事是可以自己选择做的。我们要意识到可选项的宝贵,像安排工作时间一样安排余闲。

特朗普再忙,该度假度假;邓小平琢磨的事儿再大,不耽误打桥牌。疲于奔命的状态并不值得自豪。如果一个人忙得没有余闲,你就别指望他能思考大事 —— 说好听点他就是一个工具人,说极端点他是一个奴隶。

可丁可卯,做每一件事都要体现效率从来不浪费时间,一天到晚跟打仗一样连开玩笑、说闲话的都没有,这样的组织做的肯定都是小事。高水平工作需要浪费时间,创造性劳动需要没用的成分,上游思维需要气定神闲。

君子坦荡荡,小人常戚戚。每天起来都是坦然面对世界,稳稳当当积极主动,做自己想做而不是必做的,时常琢磨看似完全不相干的东西,这才是理想的状态。

有了眼光、责任感和余闲,你就可以关注上游的事儿了。下一讲咱们再说具体的方法。

注释

[1] 精英日课第三季,不要被小事击垮

[2] 精英日课第三季,怎样不做“必须做的事儿”